M12S2_RE

Tu dois parcourir l'ensemble des chapitres de ce cahier de ressources pour bien te préparer au test de validation de cette station.

1. L'hérédité

1.1 Le caractère héréditaire

On appelle caractère un trait physiologique ou comportemental pouvant être différent chez deux individus d'une même espèce. Ce caractère devient héréditaire lorsqu'il est inscrit au code génétique de l'individu et qu'il peut donc être transmis entre les générations. Ainsi, la couleur des yeux, des cheveux ou de la peau, le groupe sanguin, la grandeur ou la forme des traits sont tous des caractères héréditaires. Une blessure (un doigt coupé ou une jambe brisée), une cicatrice ou une maladie virale ou bactérienne ne sont pas des caractères héréditaires puisque ces caractéristiques ne seront pas transmises aux autres générations. Ainsi, deux souris ayant la queue coupée auront des souriceaux à la queue intacte. Par contre, certains désordres génétiques peuvent être transmis. C'est le cas du daltonisme (individu ayant de la difficulté à percevoir les couleurs) ou de l'hémophilie (individu dont le sang ne coagule pas).

1.2 Les allèles, le génotype et le phénotype

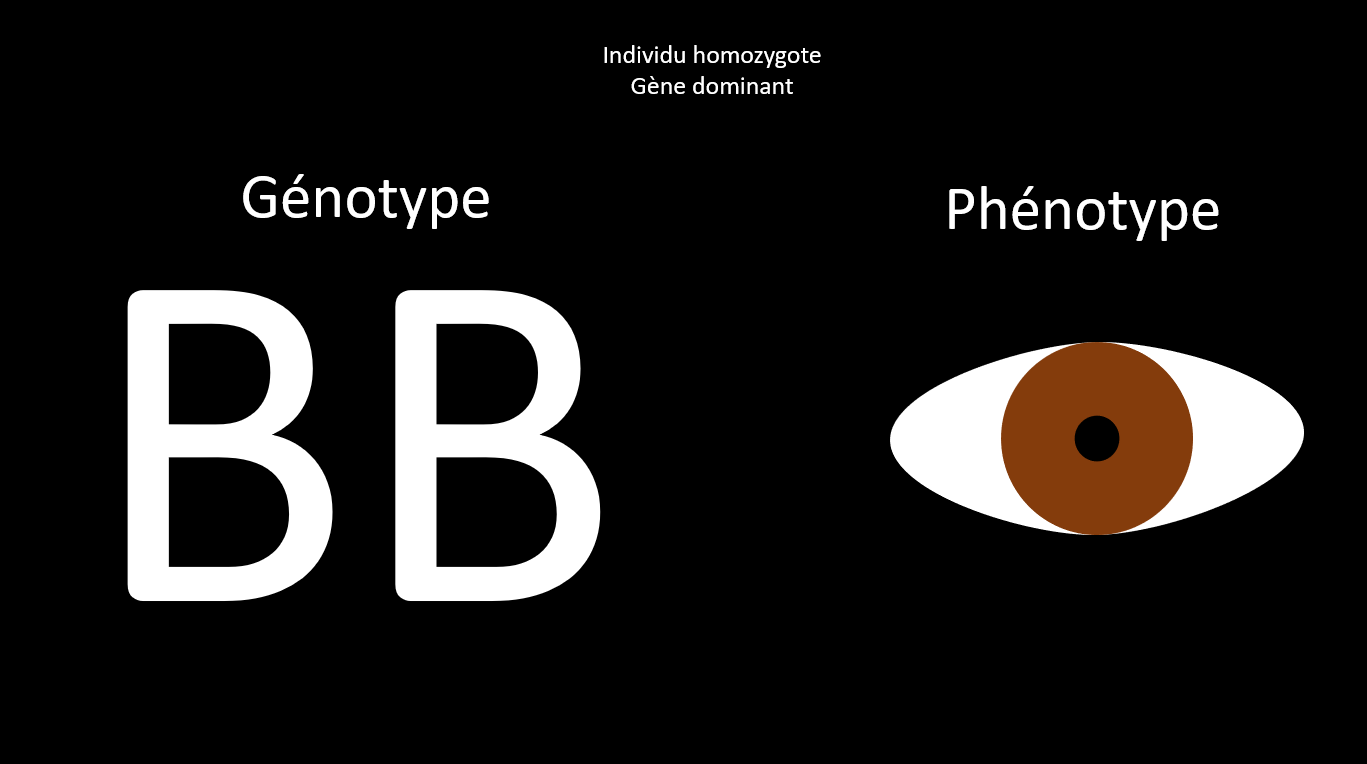

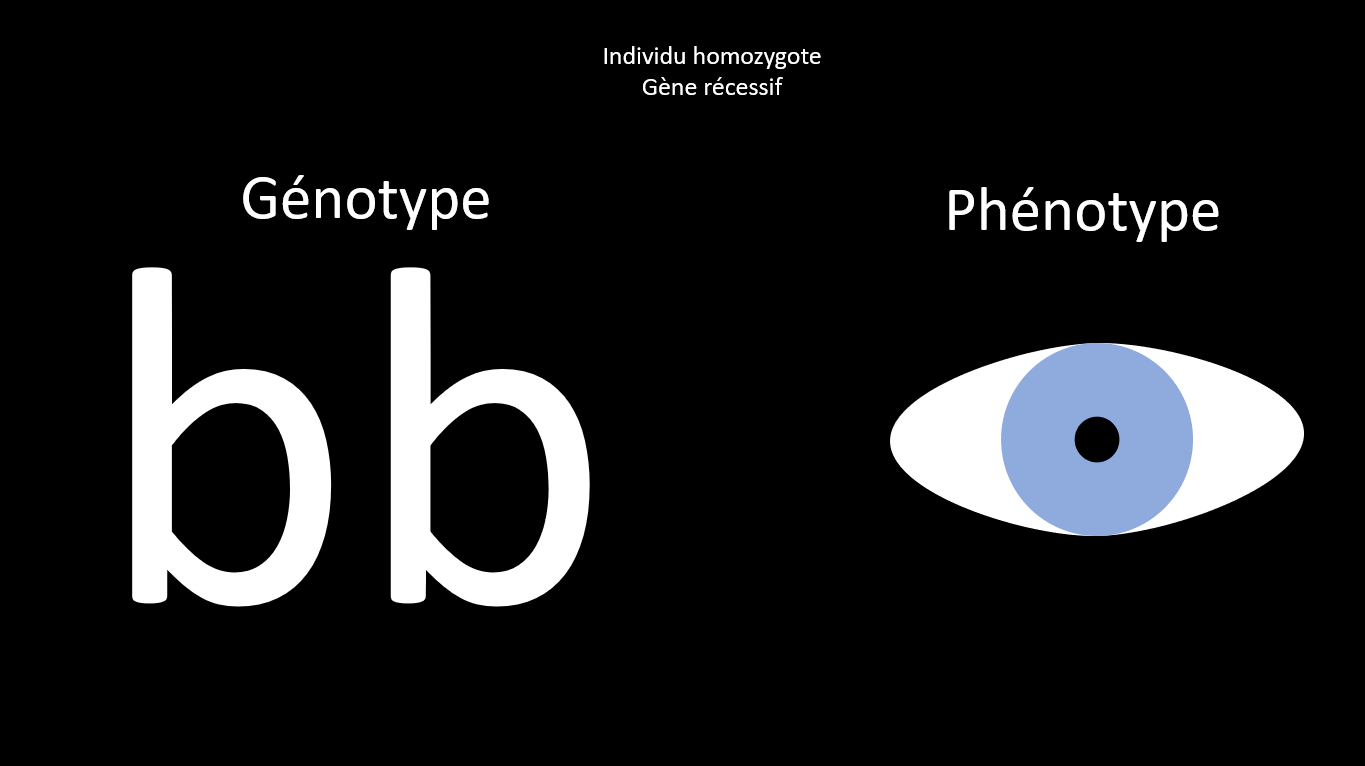

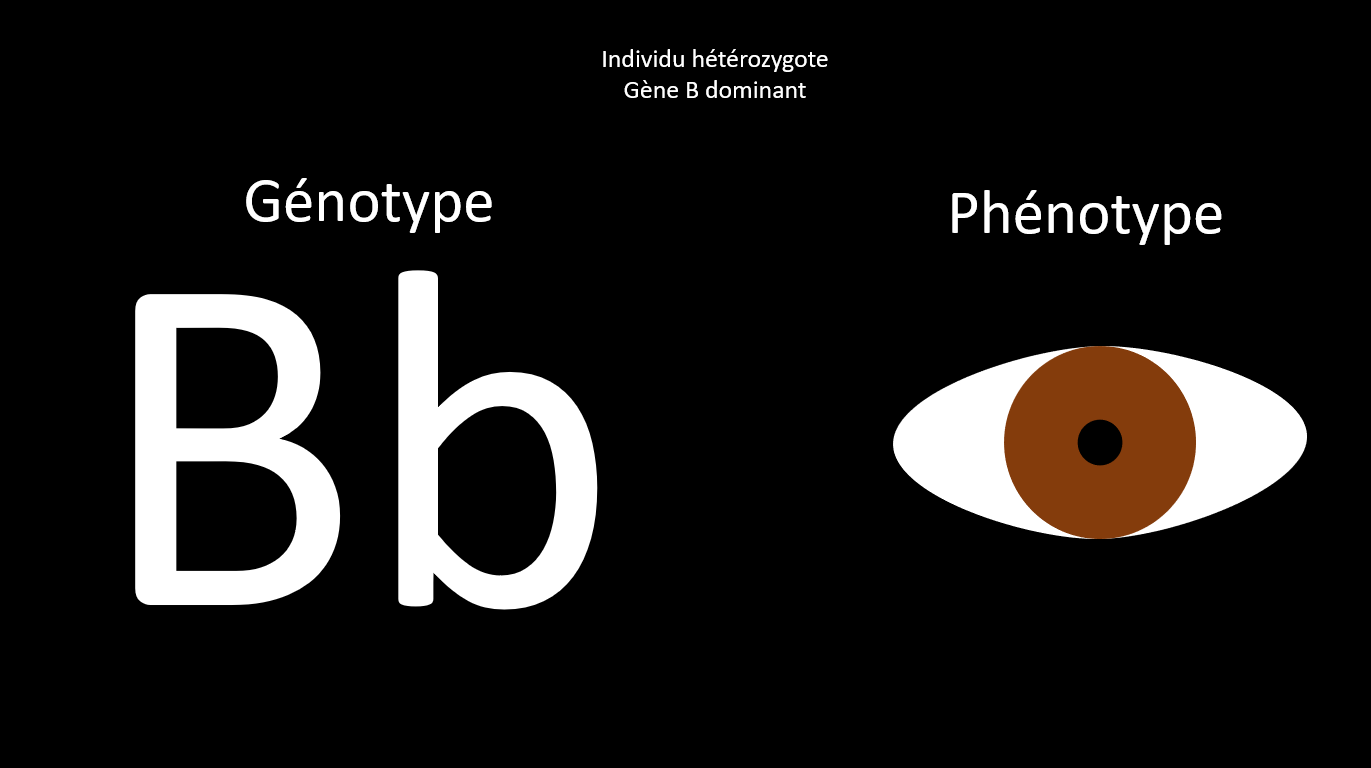

Lors de la reproduction, l'embryon reçoit une part du matériel génétique de la mère et une part du matériel génétique du père. Si le bagage des parents est très semblable, il n'en reste pas moins que certains gènes dictant des caractères héréditaires peuvent varier. On appelle allèles ces variantes du même gêne. Le génotype représente les allèles que possède l'individu, alors que le phénotype est l'expression visible de ces allèles. Ces termes seront utilisés dans les explications qui suivent.

1.3 Les croisements

On parle de croisement lorsqu'on parle de reproduction sexuée, c'est-à-dire de reproduction durant laquelle il y a échange de gamètes. La première loi de Mendel, ou loi de la ségrégation indépendante des allèles, stipule que lors de la méiose, les allèles d'une paire de chromosomes se répartissent également. Ainsi, chaque gamète ne possède qu'un seul membre de chacune des paires de chromosomes. Comme on l'a vu, l'enfant reçoit une partie de son bagage génétique de sa mère et l'autre partie de son père. Pour prédire les phénotypes possibles des enfants, on utilise un échiquier de croisement. Reprenons l'exemple traité précédemment. Pour faire l'échiquier, on trace un tableau où les gènes paternels déterminent les colonnes et les gènes maternels déterminent les rangées. Dans chacune des cases, on place le génotype de l'enfant.

Dans certaines circonstances, ce sont deux paires d'allèles qui déterminent le phénotype de l'individu. C'est le cas de la couleur des souris par exemple. Dans une situation comme celle-ci, la seconde loi de Mendel, ou loi d'assortiment indépendant des allèles, stipule que la répartition de chaque paire d'allèles se fait indépendamment. Autrement dit, on doit considérer l'ensemble des possibilités. Voici comment bâtir l'échiquier de croisements dans un tel cas.