M12S2_RE

| Site: | Moodle CSSRDN |

| Cours: | Science 4e secondaire (ST / STE) - 2023-2024 - Douance |

| Livre: | M12S2_RE |

| Imprimé par: | Visiteur anonyme |

| Date: | samedi 17 janvier 2026, 08:41 |

Description

Tu dois parcourir l'ensemble des chapitres de ce cahier de ressources pour bien te préparer au test de validation de cette station.

1. L'hérédité

1.1 Le caractère héréditaire

On appelle caractère un trait physiologique ou comportemental pouvant être différent chez deux individus d'une même espèce. Ce caractère devient héréditaire lorsqu'il est inscrit au code génétique de l'individu et qu'il peut donc être transmis entre les générations. Ainsi, la couleur des yeux, des cheveux ou de la peau, le groupe sanguin, la grandeur ou la forme des traits sont tous des caractères héréditaires. Une blessure (un doigt coupé ou une jambe brisée), une cicatrice ou une maladie virale ou bactérienne ne sont pas des caractères héréditaires puisque ces caractéristiques ne seront pas transmises aux autres générations. Ainsi, deux souris ayant la queue coupée auront des souriceaux à la queue intacte. Par contre, certains désordres génétiques peuvent être transmis. C'est le cas du daltonisme (individu ayant de la difficulté à percevoir les couleurs) ou de l'hémophilie (individu dont le sang ne coagule pas).

1.2 Les allèles, le génotype et le phénotype

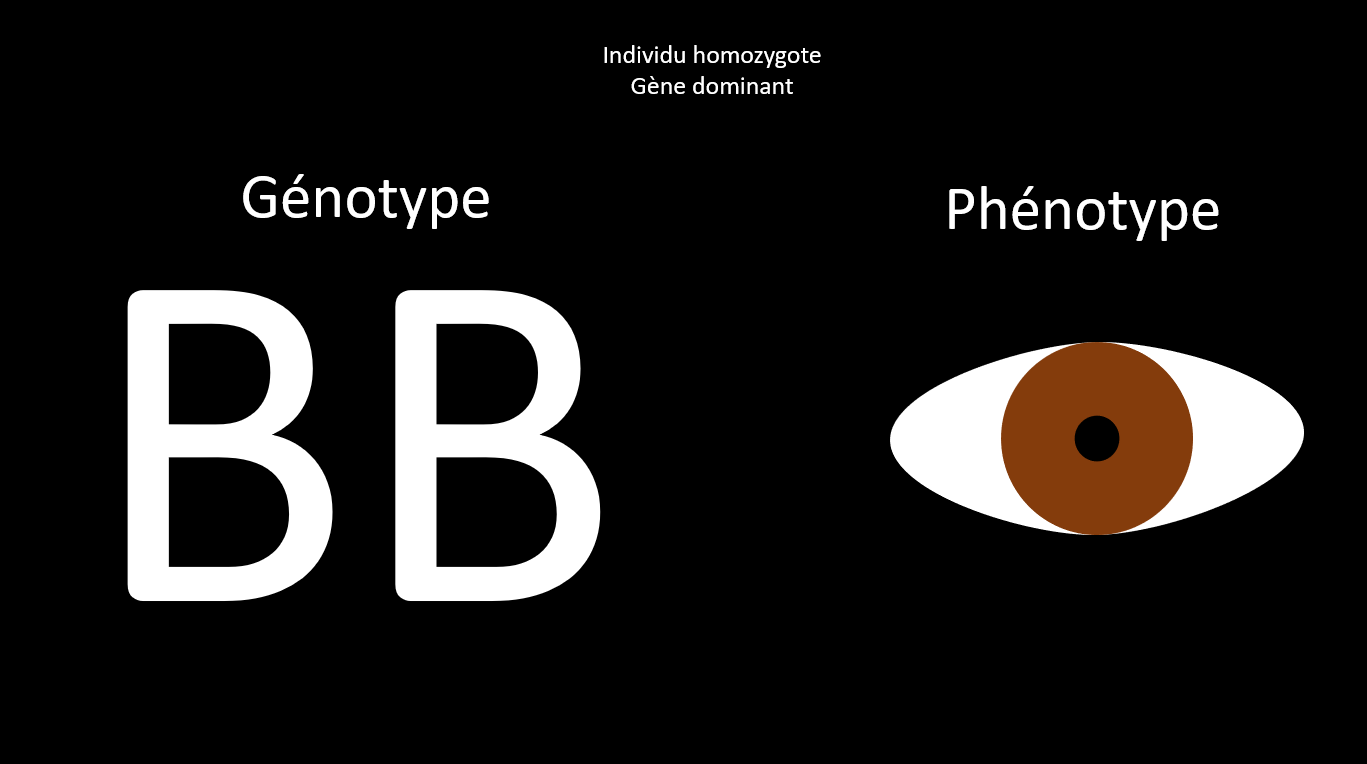

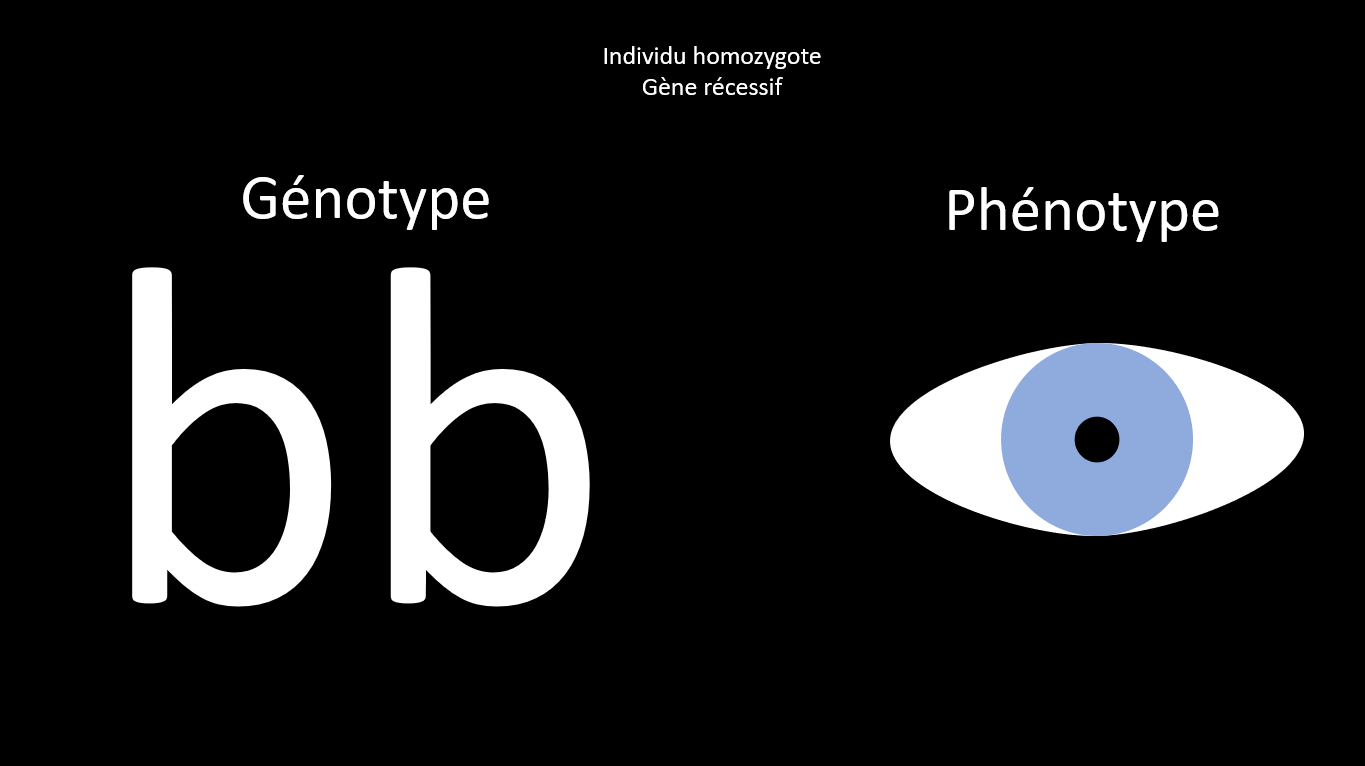

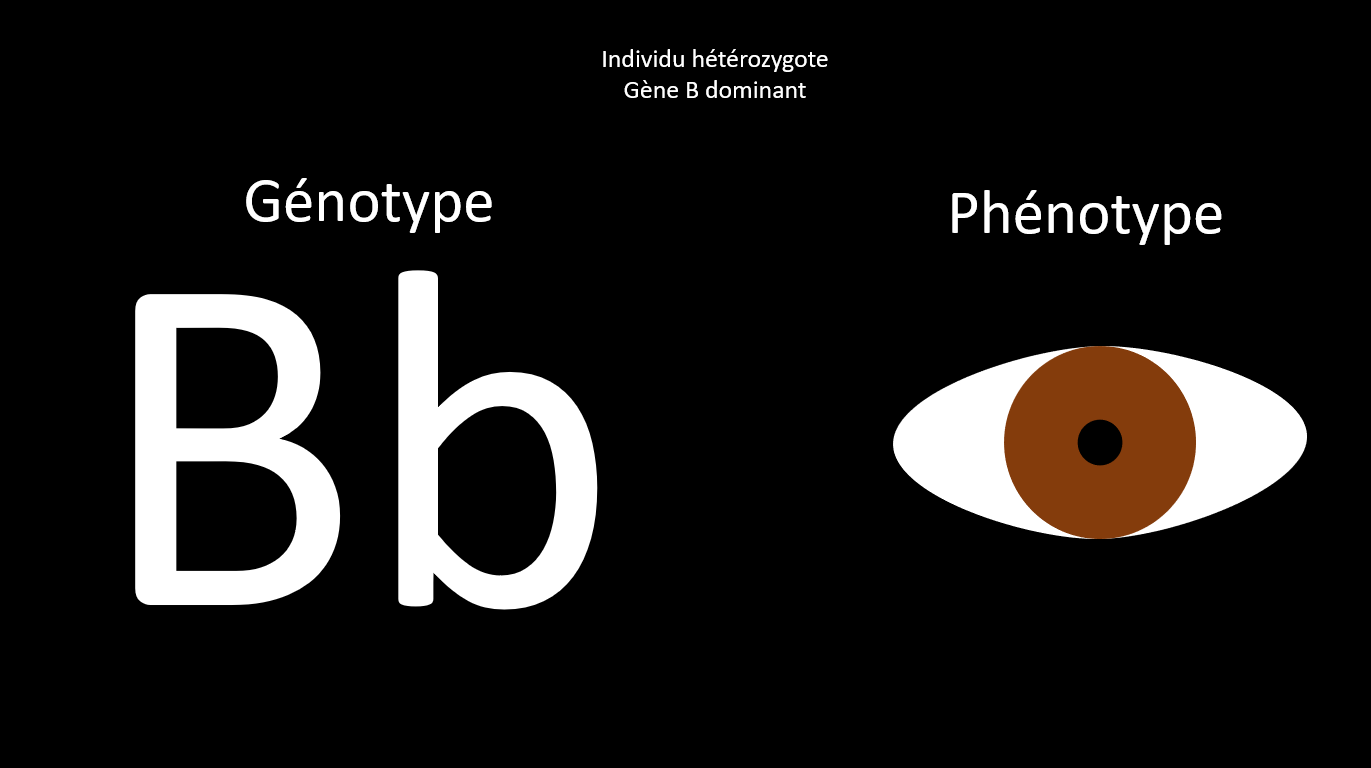

Lors de la reproduction, l'embryon reçoit une part du matériel génétique de la mère et une part du matériel génétique du père. Si le bagage des parents est très semblable, il n'en reste pas moins que certains gènes dictant des caractères héréditaires peuvent varier. On appelle allèles ces variantes du même gêne. Le génotype représente les allèles que possède l'individu, alors que le phénotype est l'expression visible de ces allèles. Ces termes seront utilisés dans les explications qui suivent.

1.3 Les croisements

On parle de croisement lorsqu'on parle de reproduction sexuée, c'est-à-dire de reproduction durant laquelle il y a échange de gamètes. La première loi de Mendel, ou loi de la ségrégation indépendante des allèles, stipule que lors de la méiose, les allèles d'une paire de chromosomes se répartissent également. Ainsi, chaque gamète ne possède qu'un seul membre de chacune des paires de chromosomes. Comme on l'a vu, l'enfant reçoit une partie de son bagage génétique de sa mère et l'autre partie de son père. Pour prédire les phénotypes possibles des enfants, on utilise un échiquier de croisement. Reprenons l'exemple traité précédemment. Pour faire l'échiquier, on trace un tableau où les gènes paternels déterminent les colonnes et les gènes maternels déterminent les rangées. Dans chacune des cases, on place le génotype de l'enfant.

Dans certaines circonstances, ce sont deux paires d'allèles qui déterminent le phénotype de l'individu. C'est le cas de la couleur des souris par exemple. Dans une situation comme celle-ci, la seconde loi de Mendel, ou loi d'assortiment indépendant des allèles, stipule que la répartition de chaque paire d'allèles se fait indépendamment. Autrement dit, on doit considérer l'ensemble des possibilités. Voici comment bâtir l'échiquier de croisements dans un tel cas.

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer2. Le clonage

2.1 Qu'est-ce que le clonage ?

Lorsqu'on parle de clonage, on pense généralement à des scientifiques jouant avec des codages génétiques complexes dans des laboratoires de hautes technologies. Pourtant, vous pourriez aisément faire du clonage dans le confort de votre foyer et peut-être en avez-vous déjà fait sans le savoir. Le clonage consiste à reproduire de façon asexuée en partie ou en totalité un organisme vivant en créant un organisme au même code génétique. On ne peut donc pas faire un clonage avec une reproduction sexuée, c'est-à-dire une reproduction qui fait intervenir les codes génétiques de deux individus. Comment peut-on faire un clonage ?

2.2 Le clonage naturel

Chez les végétaux, les clonages sont fréquents et les jardiniers en pratiquent régulièrement. En effet, plusieurs plantes n'ont pas nécessairement besoin de fleurs et de pollen pour se reproduire. À partir d'une racine ou d'une branche, on peut aisément faire pousser de nouveaux individus. Vous pouvez même trouver en pépinière des arbres qui donnent différents types de fruits. Ces techniques sont connues depuis longtemps par l'humain. En effet, les techniques de clonage sont indispensables aux agriculteurs. Ils permettent de produire une grande quantité de fruits de qualité qui ont une certaine homogénéité. En évitant les croisements, on s'assure que les fruits sont semblables en apparence et au goût. Avec une reproduction sexuée, on obtiendrait une grande variété génétique qui protègerait mieux les plants des insectes et des maladies, mais qui produirait des fruits difformes, au goût différent et ayant des caractéristiques qui ne sont pas désirées.

Voici les principales techniques utilisées.

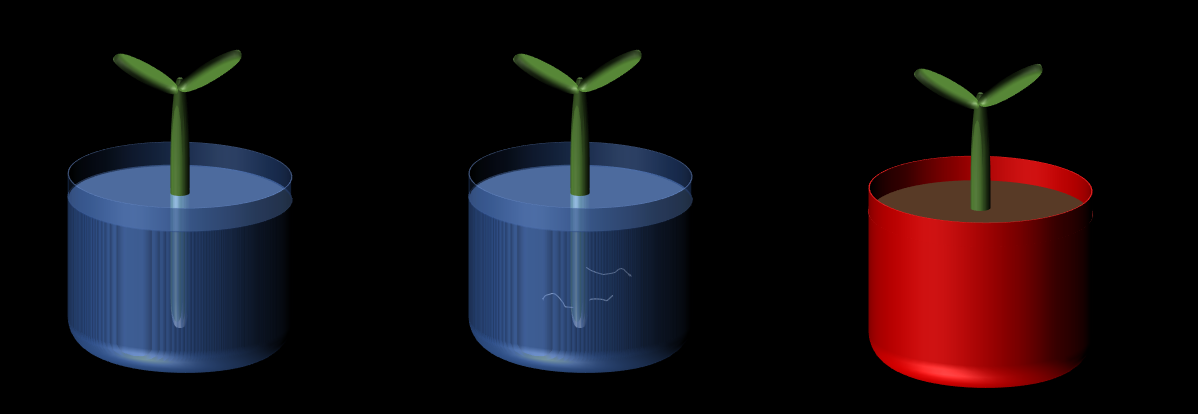

2.2.1 Le bouturage

Très prisé par les jardiniers, le bouturage consiste à utiliser une partie de la plante autre que la graine et de le laisser refaire un réseau racinaire en contact avec l'eau ou le sol. Ainsi, vous pourriez faire une expérience toute simple à la maison. Conserver le cœur d'une salade, d'un céleri ou d'une échalote et laissez-le tremper dans l'eau. Au bout d'un certain temps, il fera un nouveau réseau racinaire et vous pourrez le mettre en terre. Pour l'ail ou les oignons, on utilise généralement les racines et non la fleur pour la reproduction. Ainsi, on plante une gousse d'ail à l'automne pour la voir pousser au printemps ! Pour les pommes de terre, on peut même utiliser la pelure ! Vous pouvez donc utiliser vos restants de table pour produire un nouveau plant sans qu'il n'y ait eu reproduction sexuée. Vous aurez fait du clonage maison !

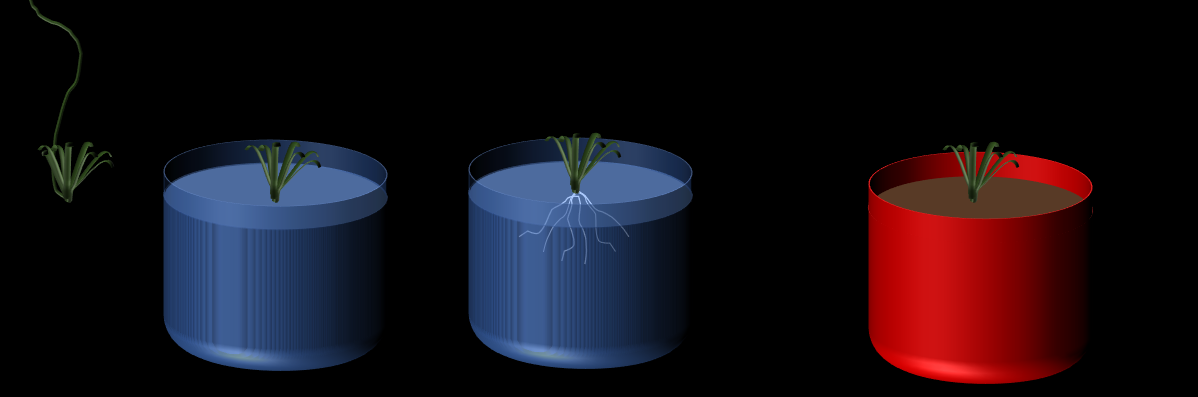

2.2.2 Le marcottage

Certaines plantes sont en mesure de faire pousser un nouvel individu grâce à une branche ou à une racine spécialisées appelées stolons. C'est le cas des fraises ou du chlorophytum, plus connu sous le nom de plante-araignée, qu'on retrouve dans bien des maisons. Il suffit alors de mettre le stolon, le « bébé », en terre et le tour est joué ! Si vous voulez faire pousser des fraises à la maison, entretenez les plants et assurez-vous qu'ils soient bien délimités par une structure. Les stolons sont si efficaces chez cette plante qu'ils prennent beaucoup d'expansion et vous aurez des fraises partout !

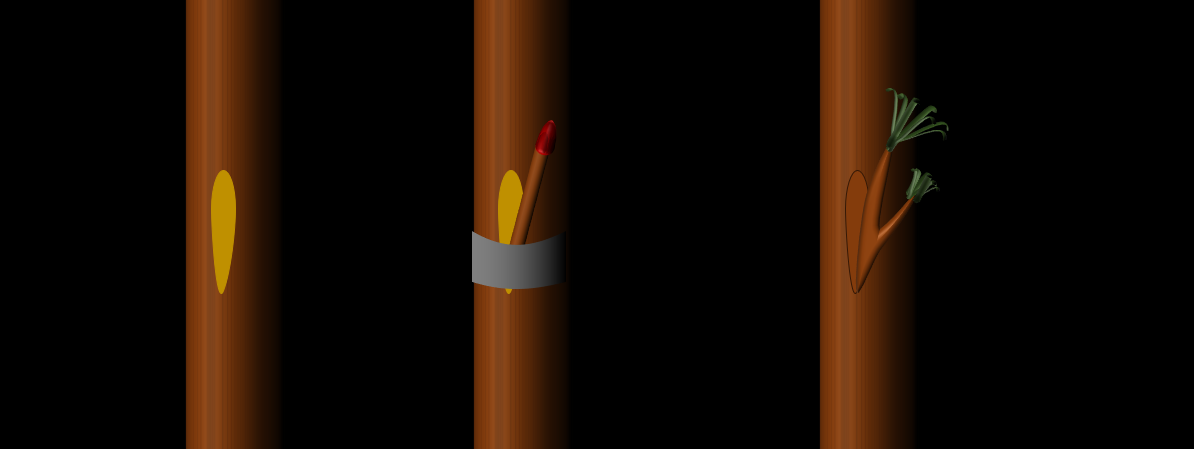

2.2.3 Le greffage

2.3 Le clonage artificiel

Les méthodes citées ci-hauts sont connues depuis bien longtemps. On les utilise d'ailleurs pour produire des variétés de plants ayant certaines caractéristiques souhaitées. C'est ainsi qu'on produit maintenant plusieurs variétés de pommes de terre ou de carottes.

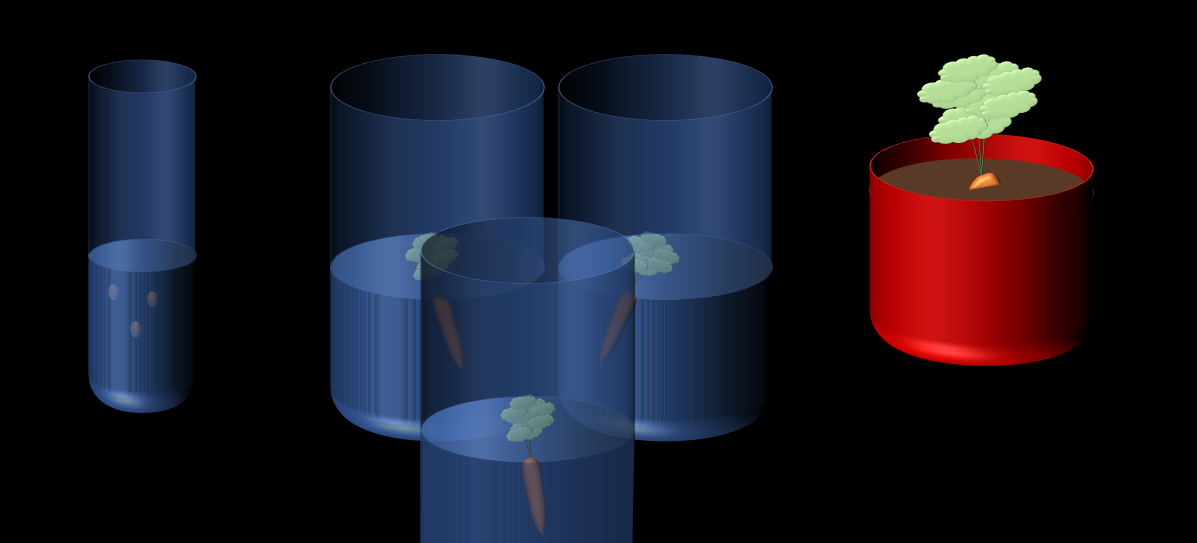

2.3.1 Le clonage artificiel végétal

On peut multiplier une plante à grande échelle en utilisant une méthode de clonage artificiel in vitro. On divise la racine en plusieurs segments qu'on met ensuite dans un flacon d'eau et d'engrais. Lorsque les segments sont suffisamment gros, on les sépare pour les placer dans des flacons isolés placés dans un milieu où la température et l'exposition à la lumière sont contrôlés. Elles forment alors de petites plantes qu'on pourra mettre en terre. Cette méthode est utilisée pour une multitude de plantes. Par exemple, les cultures des œillets, des framboisiers, des carottes et des palmiers peuvent se faire de cette façon, multipliant la capacité de production. On peut aussi reboiser plus rapidement un territoire décimé en clonant les arbres présents. Par contre, comme le code génétique de tous les individus est le même, on prend un risque. Ainsi, si, par exemple, une maladie apparait dans un milieu, la probabilité d'avoir un organisme capable de lutter contre la maladie est plus grande dans un milieu naturel que dans un milieu dans lequel les organismes ont été clonés.

2.3.2 La transgénèse

Les connaissances en génétique nous permettent maintenant d'introduire dans le génome d'un organisme un gène provenant d'un autre organisme. Dans ce cas-ci, c'est seulement un gène qui est cloné. C'est ce qu'on appelle la transgénèse. En procédant ainsi, on peut donner à une plante ou un animal des caractéristiques qu'il n'avait pas à l'origine, tel qu'une résistance à une maladie ou à un pesticide. Actuellement, la transgénèse est utilisée sur des microorganismes pour produire certaines protéines potentiellement utiles sur le plan médical. Elle est aussi utilisée en agriculture, notamment sur le maïs et le soja. Si cette méthode permet de réduire l'épandage de pesticides et de permettre une productivité agroalimentaire accrue, elle soulève toutefois des questionnements sur l'impact de ces aliments génétiquement modifiés sur l'organisme.

L'agriculture a été grandement modifiée par cette pratique. En effet, en créant une plante qui survit à un herbicide puissant, on peut tuer d'un coup toutes les mauvaises herbes sans nuire à la croissance de la plante désirée. Pourtant, l'herbicide peut avoir des effets nuisibles sur les écosystèmes, particulièrement sur les populations d'insectes pollinisateurs, sur les oiseaux et sur les milieux aquatiques en bordure des champs. De plus, comme l'insecticide s'attaque à toutes les plantes autres que celle immunisée génétiquement, son usage force les agriculteurs à se lancer dans des monocultures (culture d'un seul type de plante) à grande échelle, ce qui a des effets pervers sur la productivité du sol, forçant l'usage d'engrais.

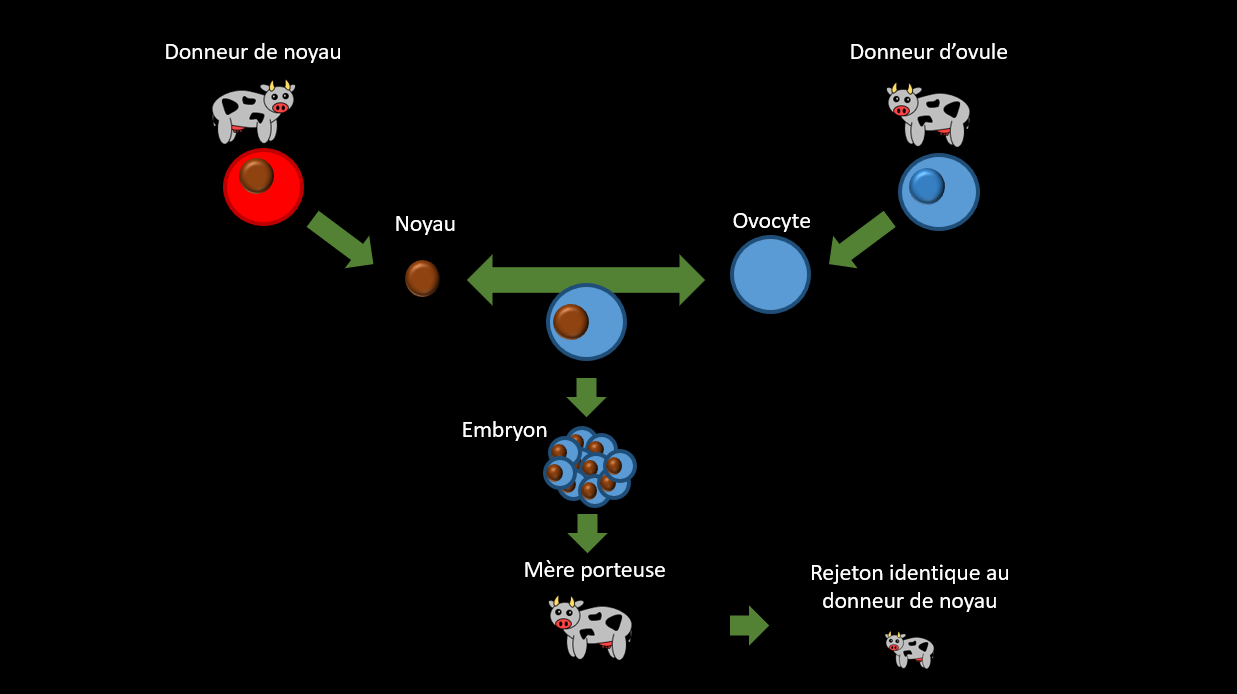

2.3.3 Le clonage artificiel animal

Le clonage reproductif vise à recréer un individu identique à l'original. Il nécessite l'intervention de trois individus. D'abord, on utilise une cellule d'un premier individu, le donneur de noyau. C'est précisément lui qui sera cloné. On place le noyau de cette cellule dans l'ovule d'un deuxième individu, le donneur d'ovule. Le développement de l'embryon se fait d'abord in vitro. Puis, lorsque celui-ci est suffisamment développé, on l'implante dans l'utérus d'un troisième individu, soit la mère porteuse. C'est ainsi qu'en 1997, on a donné naissance à Dolly, une petite brebis, qui est devenue le premier mammifère à être cloné. On a pourtant pu constater que cette technique, très complexe à réaliser, ne fonctionne pas toujours. Dans le cas de Dolly, elle-même a eu un vieillissement prématuré, alors qu'elle a été la seule survivante d'une trentaine d'embryons. Ses problèmes de santé poussent les chercheurs à l'euthanasier en 2003.

2.3.4 Le clonage artificiel humain

Le clonage est thérapeutique lorsqu'il a pour but de générer des organes ou des tissus identiques à un patient qui nécessite une greffe. Pour ce faire, on prend le noyau du patient qui nécessite une greffe et on l'implante dans un ovule dont on a retiré le noyau. On utilise ensuite cette cellule pour la multiplier et ainsi produire des tissus ou des organes qui pourront être greffés sans être rejetés par le corps du patient. En effet, comme le bagage génétique du matériel greffé est le même que celui du patient, il ne sera pas attaqué par le système immunitaire de celui-ci.