Dossier documentaire 1840-1896 (version A)

2. Section B

Document 1 : Banques installées à Montréal et dates de leur fondation

| Nom de l'institution | Date de fondation |

|---|---|

| Bank of Montreal | 1817 |

| Banque du peuple | 1835 |

| Bank of British of North America | 1836 |

| Merchants Bank of Canada | 1861 |

| Banque Jacques-Cartier | 1861 |

| Mechanic's Bank | 1865 |

| Metropolitan Bank | 1871 |

| Exchange Bank of Canada | 1872 |

| Banque Ville-Marie | 1872 |

| Banque d'Hochelaga | 1874 |

| Molson's Bank | 1874 |

Source des données : Linteau, Paul-André et al., Histoire du Québec contemporain, tome 1 : De la Confédération à la crise, Montréal, Boréal Express, 1979, p. 110.

Document 2

« Pendant longtemps, les bûcherons s’éreintent du matin au soir, six jours par semaine, et vivent entassés dans des camps de brousse (ou dortoirs) où l’odeur, un mélange de fumée, de sueur et de vêtements mis à sécher, n’est égalée en répugnance que par les punaises de lit, qui encombrent leur lit. Ces dortoirs sont souvent assortis de règles très strictes; ainsi, l’alcool est prohibé, et, pendant longtemps, le silence est réglementaire durant les repas. La nourriture, toutefois, n’est pas matière à mécontentement : elle est de très bonne qualité, et vient en portions énormes, pour combler l’appétit énorme de ces hommes brûlant environ 7000 calories par jour. »

Source : Mark Kuhlberg, « Bûcherons », L’Encyclopédie canadienne, dernière mise à jour le 16 avril 2015, page consultée le 26 octobre 2020.

Document 3

« On assiste plus nettement pendant la deuxième moitié du 19e siècle, à l’émergence de nouvelles générations d’hommes d’affaires canadiens-français qui se manifestent dans divers secteurs d’activité et qui commencent à s’organiser comme en témoigne la création de la Chambre de Commerce de la Cité et du District de Montréal, à côté de son équivalent anglophone, The Montreal Board of Trade. Cette [classe sociale] semble véhiculer une idéologie ayant des composantes typiquement libérales et valorisant le progrès matériel et le développement économique. »

Source : Paul-André Linteau et Jean-Claude Robert, « Montréal au 19e siècle : bilan d’une recherche », Urban History Review, vol. 3, no 3 (février 1985), p. 216.

Document 4

« [Les] commissaires croient que la longueur de la journée ordinaire de travail pourrait être encore réduite avec bénéfice pour l’ouvrier et sans injustice ni préjudice pour les patrons. Ils recommandent que tout travail des femmes et des enfants, dans les magasins et dans les fabriques, dépassant dix heures par jour ou cinquante-quatre heures dans la même semaine, soit défendu par la loi. »

Source : James Armstrong et al., Rapport de la Commission royale sur les relations du travail avec le capital au Canada, Ottawa, Bureau du conseil privé, 18[...], p. 9, en ligne sur Publications du gouvernement du Canada.

Document 6

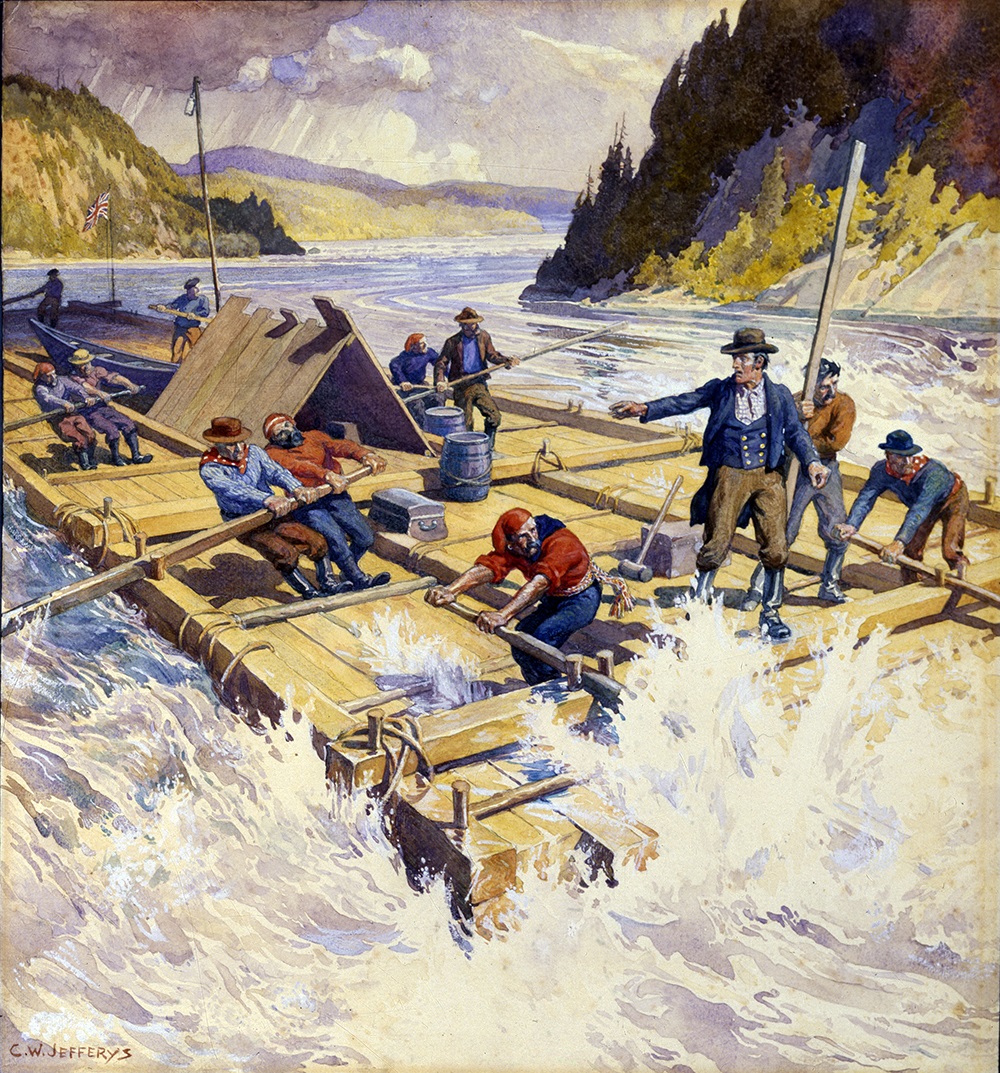

« Le bois est le principal produit commercial canadien pendant la plus grande partie du 19e siècle. Alimenté par la demande européenne, le commerce du bois attire les investissements et favorise l’immigration vers l’est du Canada, contribue à l’essor économique et transforme l’environnement régional beaucoup plus radicalement que ne l’ont fait la pêche ou la traite des fourrures. Le commerce encourage l’exploration, le développement de villes et villages, et l’ouverture de routes. »

Source : Graeme Wynn et Erin James-Abra, « Histoire du commerce du bois », L’Encyclopédie canadienne, dernière mise à jour le 24 juillet 2015, page consultée le 26 octobre 2020.

Document 8

« Le blocus continental [...] entrave sérieusement l’énorme commerce du bois de l’Europe septentrionale [...] dont dépend l’économie britannique en plein essor. La hausse des prix ne tarde pas à contrebalancer le coût élevé de l’expédition par l’Atlantique de volumineuses cargaisons de bois d’œuvre. [L]es expéditions de bois en provenance de l’Amérique du Nord britannique se multiplient par mille en cinq ans. »

Source : Craig Brown, Histoire générale du Canada, Montréal, Boréal, 1990, p. 242.

Document 9

« Nous soussignés, déclarons qu’il serait très important, dans l’intérêt de la salubrité publique, qu’il existât en cette cité, un établissement de bains d’eau salée, d’eau douce, chaude ou froide. Non seulement ces bains aideraient puissamment à la guérison d’un grand nombre de maladies, mais encore ils seraient un préservatif assuré dans bon nombre de cas, principalement à l’approche et dans le temps des épidémies. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à recommander favorablement un établissement de ce genre en cette ville. »

Source : Larue, P. et al., « Maison de bains », Le Canadien, vol. 20, no 148 (20 avril 18[...]), p. 3, en ligne sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec.