Dossier documentaire 1840-1896 (version A)

| Site: | Moodle CSSRDN |

| Course: | Portage - Histoire du Québec et du Canada • 4e secondaire • 2022-2023 - Adapté |

| Book: | Dossier documentaire 1840-1896 (version A) |

| Printed by: | Visiteur anonyme |

| Date: | Tuesday, 20 January 2026, 6:56 AM |

1. Section A

Document 6

Point de vue 1

« Il convient d’établir dans toute la Province un système général et uniforme d’éducation élémentaire, gratuite, et maintenue entièrement aux frais de l’État, au moyen d’un fonds spécial créé à cet effet. »

Source : Arthur Buies, Lettres sur le Canada, 3e lettre (1867), publiée à compte d’auteur, p. 13, en ligne sur Wikisource.

Point de vue 2

« Le moyen d’améliorer le sort du peuple ne consiste pas précisément à l’instruire, mais à rendre ses maîtres compatissants, charitables et humains. Tant que la religion ne sera pas à la base de l’instruction des mœurs publiques, nous croyons que nous serons longtemps sans pouvoir nous écrier véritablement : maintenant le peuple est libre, il est heureux. »

Source : « Mélanges religieux », 19 janvier 1844, cité dans Denise Lemieux, « Les mélanges religieux », Recherches sociographiques, 1969, vol. 10, no 2-3, p. 223.

Document 7

La rébellion de la rivière Rouge

« En préparation à cet événement, le gouvernement canadien avait envoyé une équipe d’arpenteurs à la rivière Rouge. Elle avait mission de partager le terrain en lots de deux kilomètres carrés qui puissent être attribués aux colons à leur arrivée. Mais conformément à l’usage qu’ils avaient emprunté au Québec, les Métis avaient depuis longtemps loti leur territoire en bandes longues et étroites donnant sur la rivière. Chaque terre faisait front à la rivière de sorte que chaque fermier disposait de quelques arpents de bonne terre et d’un droit de fenaison à l’intérieur. Les Métis craignaient que ce nouveau lotissement canadien ne bouleverse leurs anciennes frontières. »

Source : Rosemary Neering, Louis Riel, Longueuil, Les éditions Julienne, 1977, p. 18.

Les rébellions du Nord-Ouest

« Les protestations du gouvernement de la Compagnie de la Baie d’Hudson furent bientôt suivies de celles des colons qui s’opposèrent résolument à ce que des hommes aussi suspects ouvrent des chemins publics, et pratiquent des arpentages sur leurs terres propres, au nom d’un gouvernement étranger, avec si peu de garanties. »

Source : Louis Riel, L’Amnistie. Mémoire sur les causes des troubles du nord-ouest et sur les négociations qui ont amené leur règlement amiable, Bureau du « Nouveau Monde », 1874, p. 4, en ligne sur Wikisource.

Document 8

« Depuis les premiers jours de son existence, toutes les tendances de l’Institut avaient été essentiellement libérales. Le programme du libéralisme moderne était le sien. Ce programme se résumait dans les mots : Tolérance et liberté de penser. [...] Il n’était encore venu à l’idée de personne dans l’Institut, de limiter le champ de l’étude, de circonscrire le domaine de l’intelligence, d’essayer de bâillonner la pensée, et d’introduire la censure des livres dans une association d’hommes indépendants et libres. »

Source : Louis-Antoine Dessaulles, Discours sur l’Institut canadien (1862), Montréal, Les Presses du journal Le Pays, 1863, p. 6, en ligne sur Wikisource.

Document 9 : Inauguration du chemin de fer qui relie Montréal à Saint-Jérôme en 1876

Document 10

« Le statut de minorité des Canadiens français dans l’État canadien, résultat de la Conquête, permet à la petite bourgeoisie et au clergé de définir le Canada français comme un groupe ethnique menacé de l’extérieur et qui ne peut survivre que par une cohésion totale derrière ses élites. »

Source : Jean-Paul Bernard, Les Rouges. Libéralisme, nationalisme et anticléricalisme au milieu du 19e siècle, Montréal, Presses Universitaires du Québec, 1971, p. 321.

Document 11

« [Ils] concevaient l’Église comme l’institution dominante dans la société. La politique devait être soumise aux principes moraux de l’Église et, par conséquent, les membres du clergé étaient parfaitement justifiés en intervenant dans la vie politique. »

Source : Jean-François Cardin et al., Histoire du Canada. Espaces et différences. Québec, Presses Universitaires de Laval, 1996, p. 210.

Document 13

« Une fois le projet missionnaire bien organisé et financé, les prêtres se lancent à l’assaut des “terres infidèles” d’Abitibi-Témiscamingue. Ils ne sont pourtant pas seuls pour réussir dans leur entreprise : des hommes sont engagés pour les transporter en canot d’écorce sur les voies d’eau de la région. Ils ont en outre à composer avec la présence antérieure de nombreux voyageurs canadiens au service des compagnies pelletières, qui ont eux-mêmes leurs propres rapports au catholicisme. »

Source : Guillaume Marcotte, « Intempérance et piété chrétienne : les voyageurs canadiens et l’implantation des missions catholiques chez les Autochtones d’Abitibi-Témiscamingue, 1836-1863 », Rabaska, no 12 (2014). p. 66, en ligne sur Érudit.

Document 14

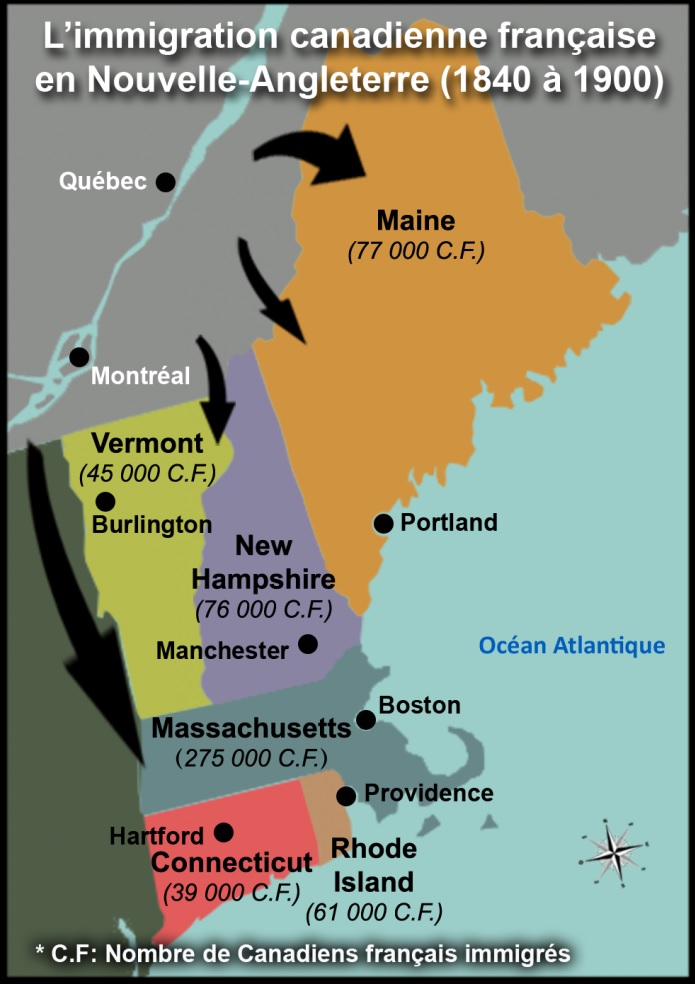

« Les Canadiens français ne formaient pas un peuple de défricheurs. Jusqu’au début du 19e siècle ils avaient peuplé, défriché au rythme de leur croissance démographique les basses terres du Saint-Laurent. C’était là leur domaine. Une paroisse en engendrait une autre. Mais bientôt, la zone seigneuriale avait été saturée de population. Au lieu de se lancer à la conquête des nouveaux espaces, on avait accentué la subdivision des fermes. De sorte que l’épuisement des terres et la rareté croissante du sol cultivable avaient projeté de force l’habitant en dehors de son domaine. [...] Partir ou laisser partir ses fils, telle était désormais la seule issue. »

Source : Fernand Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec (1760-1850), Montréal, Fides, 1966. p. 481-482.

« Nous voulons aussi que l’éducation de la femme soit plus pratique et plus conforme à la tâche qui lui incombe souvent de remplacer le père de famille. Afin d’obtenir ce résultat, nous allons donner des conférences sur les sujets suivants : la situation de la femme dans cette province au point de vue légal; les rudiments essentiels des affaires de banques et autres; la connaissance des documents et écrits qu’elle est souvent appelée à signer, et qui la livrent inconsciente au premier venu ayant réussi à capter sa confiance, etc. »

Source : Auteur inconnu, « [...] », Le coin du feu, janvier 1894, p. 7, en ligne sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« À une époque où les femmes n’ont le droit de vote ni à l’échelon provincial ni à l’échelon fédéral, le Conseil national des femmes du Canada (CNFC) espère devenir un “parlement des femmes”, soit un conseil au sein duquel les points de vue des femmes peuvent être présentés et débattus, tout en esquivant les pièges de la partisanerie politique masculine. »

Source : Veronica Strong-Bao et Diane Macdonald, « Conseil national des femmes du Canada », L’Encyclopédie canadienne, dernière mise à jour le 2 août 2016, page consultée le 26 octobre 2020.

2. Section B

Document 1 : Banques installées à Montréal et dates de leur fondation

| Nom de l'institution | Date de fondation |

|---|---|

| Bank of Montreal | 1817 |

| Banque du peuple | 1835 |

| Bank of British of North America | 1836 |

| Merchants Bank of Canada | 1861 |

| Banque Jacques-Cartier | 1861 |

| Mechanic's Bank | 1865 |

| Metropolitan Bank | 1871 |

| Exchange Bank of Canada | 1872 |

| Banque Ville-Marie | 1872 |

| Banque d'Hochelaga | 1874 |

| Molson's Bank | 1874 |

Source des données : Linteau, Paul-André et al., Histoire du Québec contemporain, tome 1 : De la Confédération à la crise, Montréal, Boréal Express, 1979, p. 110.

Document 2

« Pendant longtemps, les bûcherons s’éreintent du matin au soir, six jours par semaine, et vivent entassés dans des camps de brousse (ou dortoirs) où l’odeur, un mélange de fumée, de sueur et de vêtements mis à sécher, n’est égalée en répugnance que par les punaises de lit, qui encombrent leur lit. Ces dortoirs sont souvent assortis de règles très strictes; ainsi, l’alcool est prohibé, et, pendant longtemps, le silence est réglementaire durant les repas. La nourriture, toutefois, n’est pas matière à mécontentement : elle est de très bonne qualité, et vient en portions énormes, pour combler l’appétit énorme de ces hommes brûlant environ 7000 calories par jour. »

Source : Mark Kuhlberg, « Bûcherons », L’Encyclopédie canadienne, dernière mise à jour le 16 avril 2015, page consultée le 26 octobre 2020.

Document 3

« On assiste plus nettement pendant la deuxième moitié du 19e siècle, à l’émergence de nouvelles générations d’hommes d’affaires canadiens-français qui se manifestent dans divers secteurs d’activité et qui commencent à s’organiser comme en témoigne la création de la Chambre de Commerce de la Cité et du District de Montréal, à côté de son équivalent anglophone, The Montreal Board of Trade. Cette [classe sociale] semble véhiculer une idéologie ayant des composantes typiquement libérales et valorisant le progrès matériel et le développement économique. »

Source : Paul-André Linteau et Jean-Claude Robert, « Montréal au 19e siècle : bilan d’une recherche », Urban History Review, vol. 3, no 3 (février 1985), p. 216.

Document 4

« [Les] commissaires croient que la longueur de la journée ordinaire de travail pourrait être encore réduite avec bénéfice pour l’ouvrier et sans injustice ni préjudice pour les patrons. Ils recommandent que tout travail des femmes et des enfants, dans les magasins et dans les fabriques, dépassant dix heures par jour ou cinquante-quatre heures dans la même semaine, soit défendu par la loi. »

Source : James Armstrong et al., Rapport de la Commission royale sur les relations du travail avec le capital au Canada, Ottawa, Bureau du conseil privé, 18[...], p. 9, en ligne sur Publications du gouvernement du Canada.

Document 6

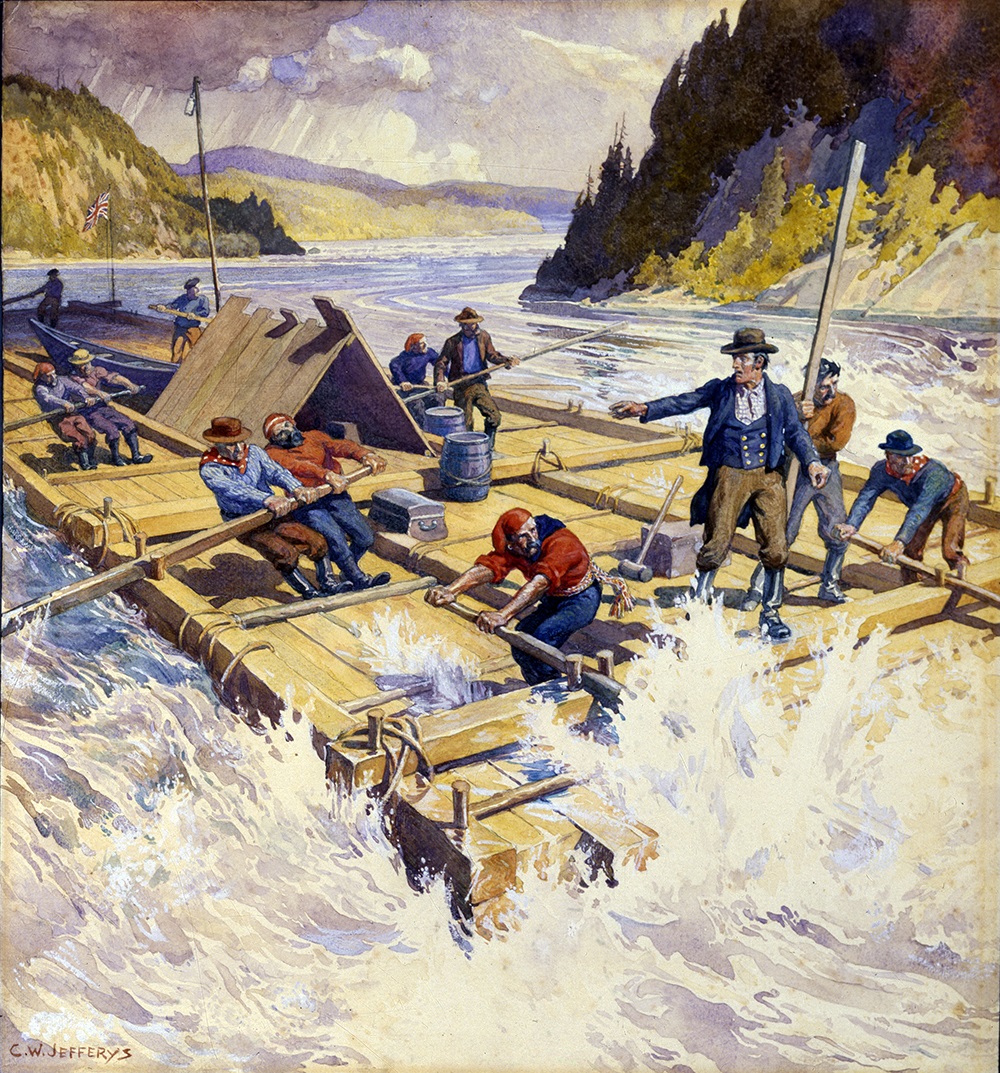

« Le bois est le principal produit commercial canadien pendant la plus grande partie du 19e siècle. Alimenté par la demande européenne, le commerce du bois attire les investissements et favorise l’immigration vers l’est du Canada, contribue à l’essor économique et transforme l’environnement régional beaucoup plus radicalement que ne l’ont fait la pêche ou la traite des fourrures. Le commerce encourage l’exploration, le développement de villes et villages, et l’ouverture de routes. »

Source : Graeme Wynn et Erin James-Abra, « Histoire du commerce du bois », L’Encyclopédie canadienne, dernière mise à jour le 24 juillet 2015, page consultée le 26 octobre 2020.

Document 8

« Le blocus continental [...] entrave sérieusement l’énorme commerce du bois de l’Europe septentrionale [...] dont dépend l’économie britannique en plein essor. La hausse des prix ne tarde pas à contrebalancer le coût élevé de l’expédition par l’Atlantique de volumineuses cargaisons de bois d’œuvre. [L]es expéditions de bois en provenance de l’Amérique du Nord britannique se multiplient par mille en cinq ans. »

Source : Craig Brown, Histoire générale du Canada, Montréal, Boréal, 1990, p. 242.

Document 9

« Nous soussignés, déclarons qu’il serait très important, dans l’intérêt de la salubrité publique, qu’il existât en cette cité, un établissement de bains d’eau salée, d’eau douce, chaude ou froide. Non seulement ces bains aideraient puissamment à la guérison d’un grand nombre de maladies, mais encore ils seraient un préservatif assuré dans bon nombre de cas, principalement à l’approche et dans le temps des épidémies. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à recommander favorablement un établissement de ce genre en cette ville. »

Source : Larue, P. et al., « Maison de bains », Le Canadien, vol. 20, no 148 (20 avril 18[...]), p. 3, en ligne sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

3. Section C

Document 1 : Discours de John A. Macdonald (1878)

« [L]a prospérité du Canada requiert l’adoption d’une politique nationale qui [...] bénéficiera et favorisera les intérêts agricoles, miniers, manufacturiers et autres du Canada; que cette politique gardera au Canada des milliers de nos compatriotes maintenant obligés de s’expatrier pour trouver du travail qui leur manque dans la patrie, rendra la prospérité à nos industries qui luttent et souffrent si péniblement [...]. »

Source : John A. Macdonald, « Débat du 13 mars 1878 (extrait) », Journaux de la Chambre des communes du Canada, 3e législature, 5e session, Ottawa, MacLean, 1878, p. 78, en ligne sur Canadiana.

Document 2

« [Le] principe fondamental consiste à encourager [...] le développement de l’industrie canadienne : d’une part, on permet l’entrée au pays de matières premières à bas prix, comme le coton, la laine, le sucre brut, la mélasse; d’autre part, on impose des droits de douane élevés (25 à 30 %) sur les produits qui peuvent concurrencer les produits canadiens comme les tissus de coton ou de laine, le sucre raffiné, les clous, les vis, les moteurs. »

Source : Craig Brown, Histoire générale du Canada, Montréal, Boréal, 1990 p. 408-410.

Document 4

« La Politique nationale de 1879 fut le plan directeur du gouvernement fédéral qui revendiquait l’intégration de l’Ouest et une intégration à la structure dont le cœur est le Canada central. Cette politique [vise,] en premier lieu, le prolongement du chemin de fer qui permet de transporter des marchandises et des passagers sur l’axe est-ouest [...]. »

Source : Henry H. Hiller, « La sociologie et la construction de la nation au Canada anglais : la contribution de l’Ouest canadien », Cahier de recherche sociologique, no 39 (2003) p. 56-57, en ligne sur Érudit.

Document 5

« Comme résultat de cette Politique nationale, l’industrie manufacturière se développa rapidement et se concentra dans les provinces centrales : Ontario et Québec. Les régions plus excentriques continuèrent à développer leur agriculture, leurs forêts et les autres ressources de leur secteur primaire, mais les progrès proprement industriels y furent relativement lents. Des relations d’échange s’établirent entre les régions rurales et les centres manufacturiers, entre les provinces du centre et les autres provinces [...]. »

Source : Yves Dubé, « Quelques aspects de la politique des transports au Canada », Étude présentée au treizième congrès annuel de l’Institut d’Administration Publique du Canada, 1962, p. 98, en ligne sur Wiley Online Library.