M15S1_RE

Tu dois parcourir l'ensemble des chapitres de ce cahier de ressources pour bien te préparer au test de validation de cette station.

3. La circulation océanique

3.1 Les courants marins et les profondeurs des océans

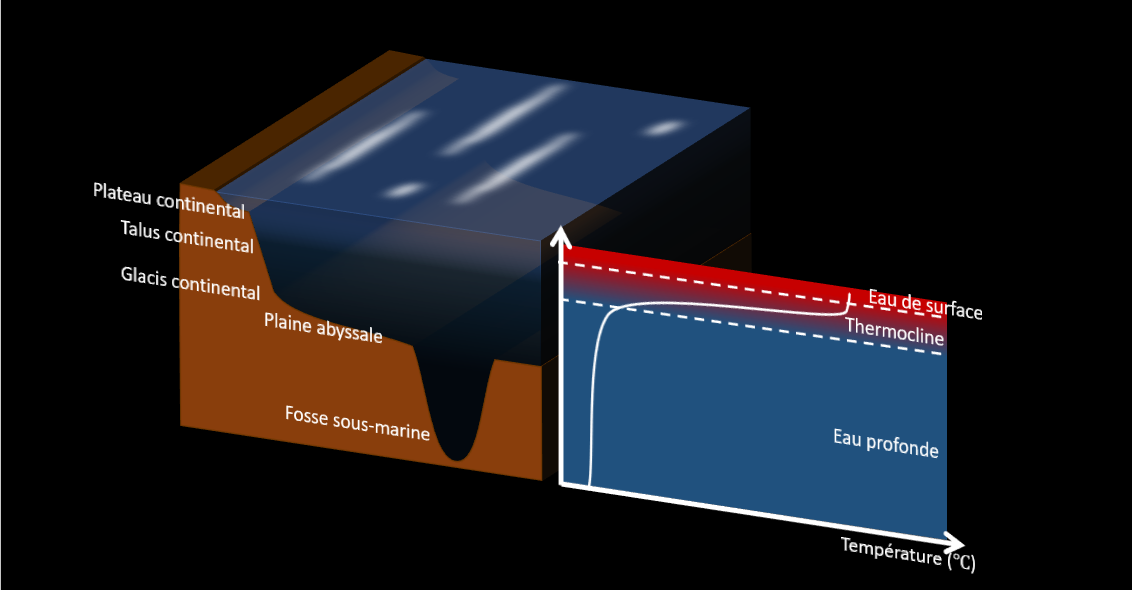

Comme on l'a vu, les océans forment un ensemble plus grand et complexe. Le déplacement des eaux qui les composent est influencé par la présence des continents, la forme de leurs côtes et le relief des fonds océaniques. Les vents, la température de l'eau, le sens de rotation de la Terre et l'effet Coriolis, mais aussi par la salinité de l'eau et sa température sont aussi des facteurs qui affectent le mouvement de l'eau dans les océans. En réalité, la densité de l'eau varie selon sa température. Elle atteint sa densité maximale à 4℃ et diminue au fur et à mesure que sa température augmente. Cette tendance affecte la circulation océanique, puisqu'elle divise l'eau de surface, réchauffée par le Soleil et moins dense, et l'eau profonde, dont la température avoisine les 4℃ et qui est par conséquent plus dense. Entre les deux, on retrouve une zone où la température de l'eau change très rapidement. On appelle cette section la thermocline.

Comme nous le verrons dans le module sur l'atmosphère, les vents ne soufflent généralement pas dans une direction au hasard. Or, l'orientation des vents influence aussi le sens des courants marins dits de surface. Même si ces courants peuvent nous sembler sans importance, ils ont une grande influence sur notre climat. L'eau, durant l'été, se réchauffe plus lentement que l'air et inversement, se refroidit plus lentement en hiver. Ce phénomène fait que les régions en bordure de mer auront généralement des températures plus froides en été et plus chaudes en hiver alors que les régions à l'intérieur du continent auront de grandes variations de température entre les saisons estivales et hivernales. Les courants marins ont aussi une influence sur les températures moyennes. Prenons l'exemple de l'Amérique du Nord. Deux courants de surface influencent le climat de la côte-est américaine. Le premier, le Gulf Stream, prend ses eaux entre les Bahamas et la Floride et longe la côte vers le nord avant de bifurquer vers l'Europe. Il transporte avec lui l'énergie solaire accumulée au sud et réchauffe ce continent. Or, le climat québécois est quant à lui influencé par le courant du Labrador dont la source est située au nord du Québec et du Labrador. Il amène donc une eau beaucoup plus froide. C'est d'ailleurs ce qui explique que la température moyenne annuelle de la ville de Paris soit de 11,3 ℃ et que celle de Montréal soit de 6,4 ℃. Pourtant, la latitude de Paris est 3° plus au nord ! L'hiver prochain, dans les grands froids de nos régions, vous pourrez vous rappeler que la température moyenne annuelle de l'Alaska est de 10,6 ℃. En effet, les côtes de l'Alaska sont elles aussi frappées d'un courant chaud.

Si les courants forment cet énorme tourbillon, appelé vortex, dans l'Atlantique Nord, c'est en partie à cause des vents et en partie à cause de l'effet de Coriolis causé par la rotation de la Terre. Dans l'hémisphère Nord, ces vortex tournent dans le sens horaire. Un vortex semblable se trouve dans l'océan Pacifique Nord. Dans l'hémisphère sud, les vortex tournent dans le sens anti-horaire. On en trouve trois sur la planète, soit un dans l'océan Atlantique, un dans l'océan Pacifique et un dans l'océan Indien.

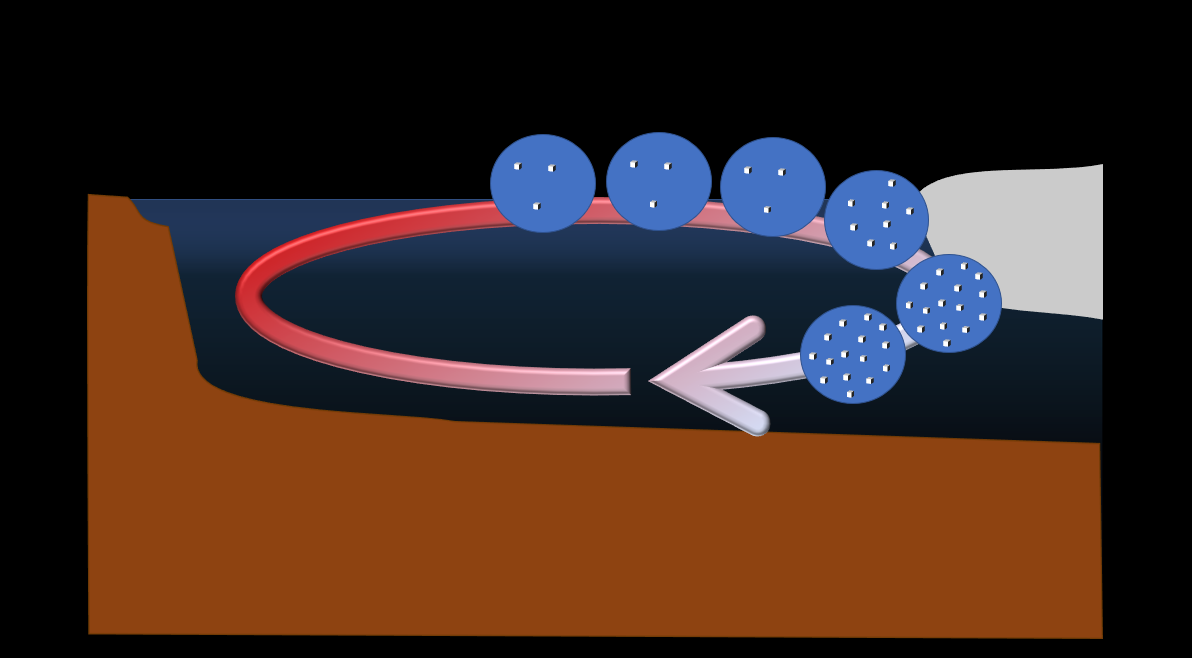

Ce cycle a une grande importance pour la vie marine. En effet, en profondeur, l'eau se gorge de nutriments qu'elle remonte ensuite à la surface près des côtes. Ces nutriments sont une source de nourriture importante pour le plancton qui sont la source même de nourriture de l'ensemble des écosystèmes des zones côtières.

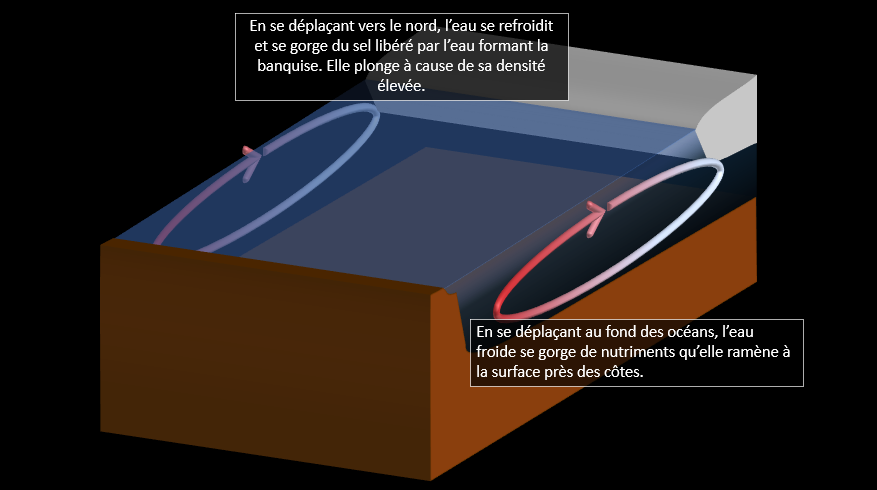

3.2 Le circulation thermohaline

Lorsqu'on combine les courants de surface et ceux en profondeur, on s'aperçoit en fait que ceux-ci forment une boucle qui fait le tour des océans. C'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Ces courants ont une importance capitale puisqu'ils dictent le climat de bien des régions du monde. Ils permettent globalement de diminuer les écarts de températures entre les régions polaires et celles de l'équateur. Autrement dit, grâce à la circulation thermohaline, il fait plus froid à l'équateur et plus chaud aux pôles.

3.3 Gare au réchauffement climatique

Quand la glace fond, elle se transforme en eau froide, mais surtout, en eau douce. Le réchauffement climatique a donc une incidence directe sur la quantité d'eau qui provient de la fonte des glaciers et des banquises. Cette eau, froide et douce, dilue les eaux salées qui doivent plonger pour agir comme moteur de la circulation thermohaline. Se faisant, l'apport en eaux douces freine les courants qui amènent une fraîcheur aux régions équatoriales et une chaleur aux régions polaires. Si le Québec ne craint pas le froid, la situation est complètement différente en Europe, par exemple, où l'agriculture locale dépend d'un climat plus doux et où les bâtiments et les infrastructures ne sont pas adaptés aux hivers plus rigoureux. Ces transformations ont donc une incidence sur une grande partie de la population mondiale.