M13S1_RE

Tu dois parcourir l'ensemble des chapitres de ce cahier de ressources pour bien te préparer au test de validation de cette station.

4. Les biomes

4.2. Biomes aquatiques

Comme pour les biomes terrestres, les espèces vivantes appartenant aux biomes aquatiques ont dû s'adapter à leurs milieux variés et hostiles. Imagine ! La vie a su trouver son chemin jusque dans les abysses des océans, là où même la lumière du Soleil ne peut se rendre et là où la pression est si grande que l'homme n'y survivrait pas. Elle a su se développer dans des endroits sans oxygène à des températures extrêmes. C'est aussi ça, les biomes aquatiques.

1 Salinité de l'eau

2 Température

3 Turbidité et l'énergie solaire

4 Profondeur

5 Taux d'oxygène dissous

6 Présence de substances nutritives

Évidement, certains de ces facteurs sont intimement liés. On peut penser à la turbidité, à la profondeur et à l'énergie solaire par exemple. Pourtant, l'un de ses facteurs est déterminant pour séparer les différents biomes, et ce facteur, c'est la salinité. On distingue donc les biomes aquatiques d'eau salée, soit les biomes marins, et les biomes aquatiques d'eau douce, soit les biomes dulcicoles.

LES BIOMES MARINS

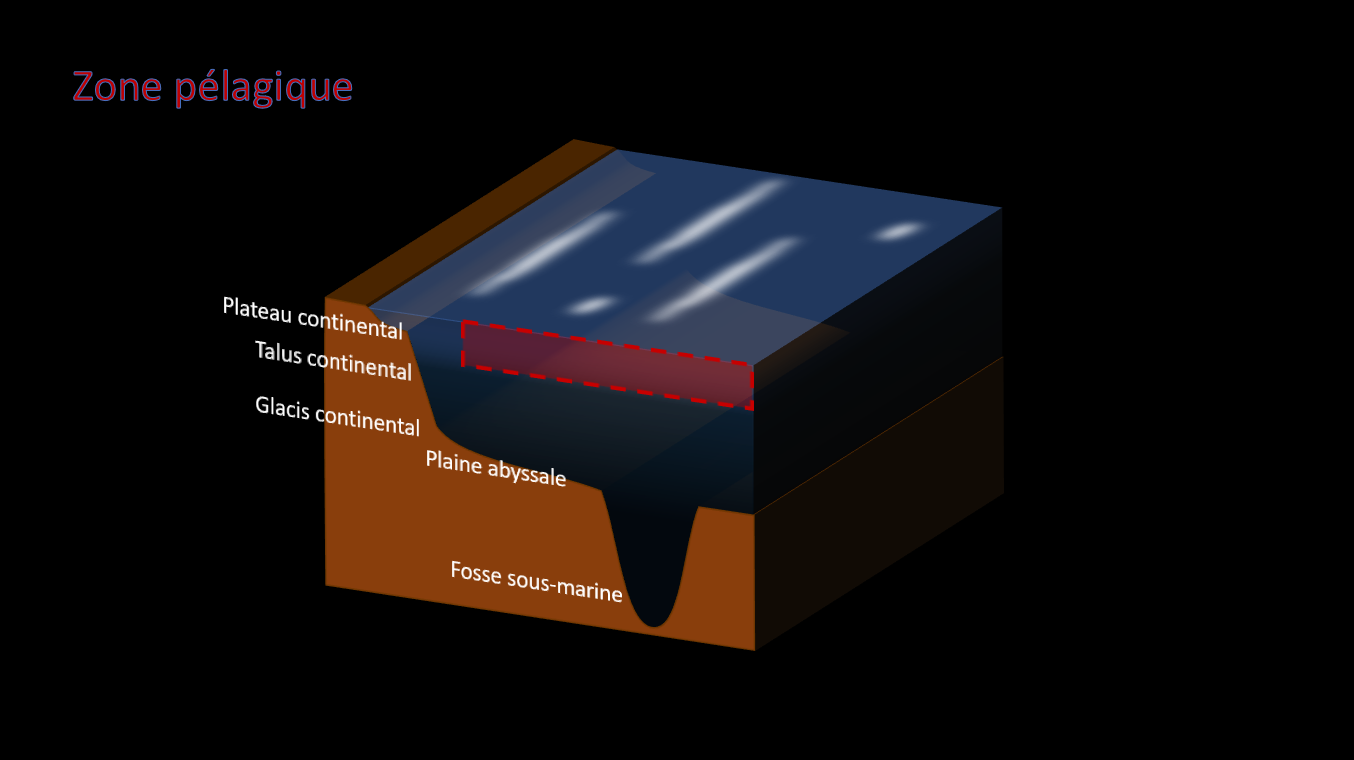

4.2.1 La zone pélagique océanique

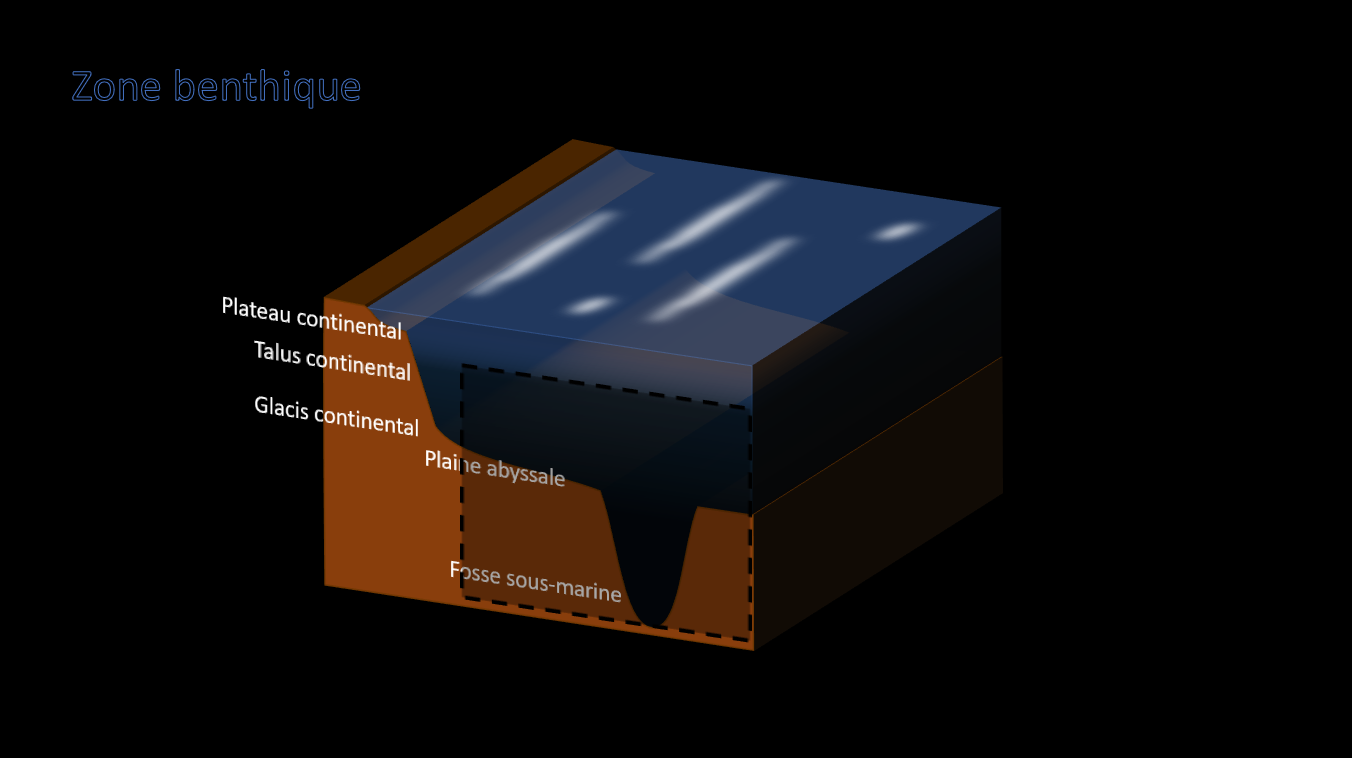

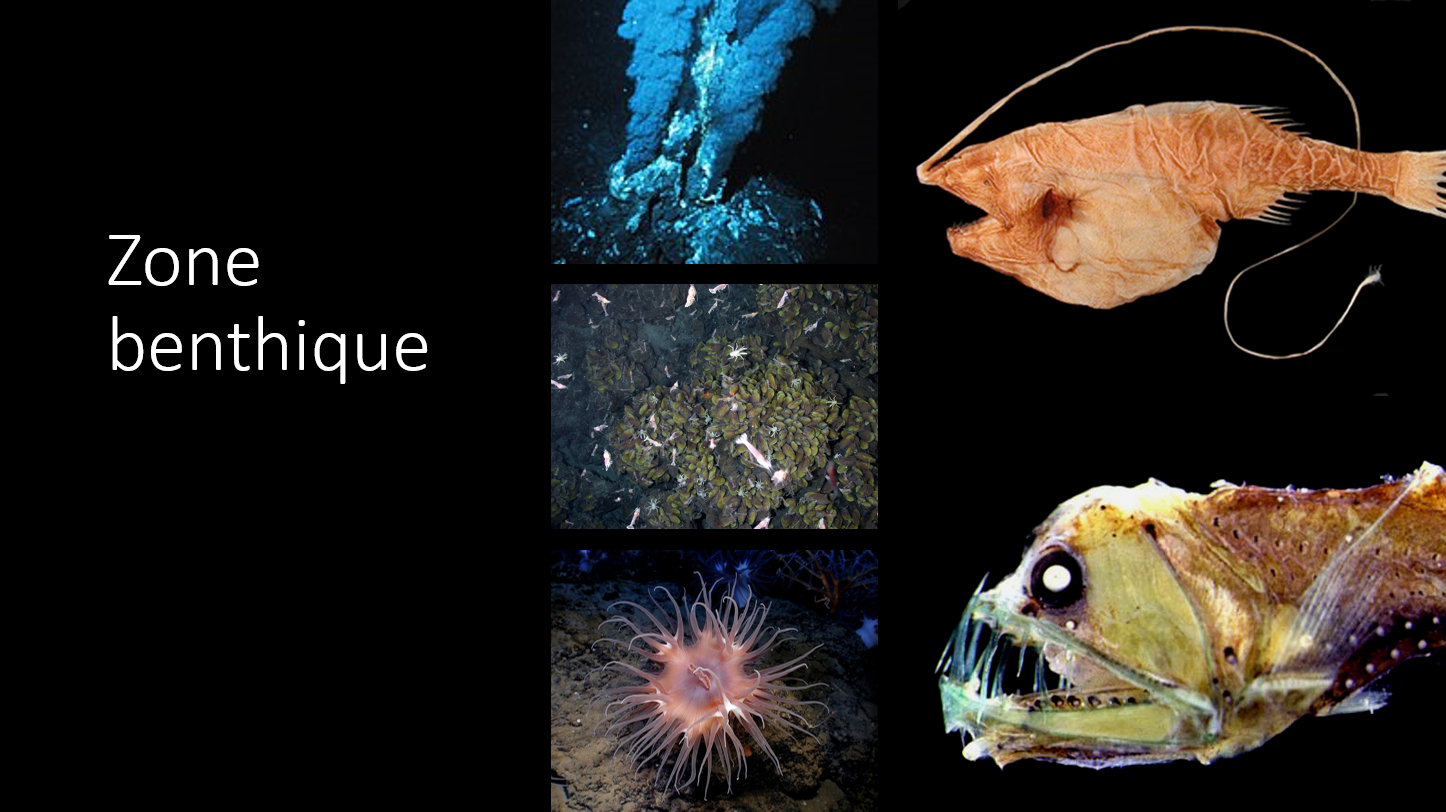

4.2.2 La zone benthique

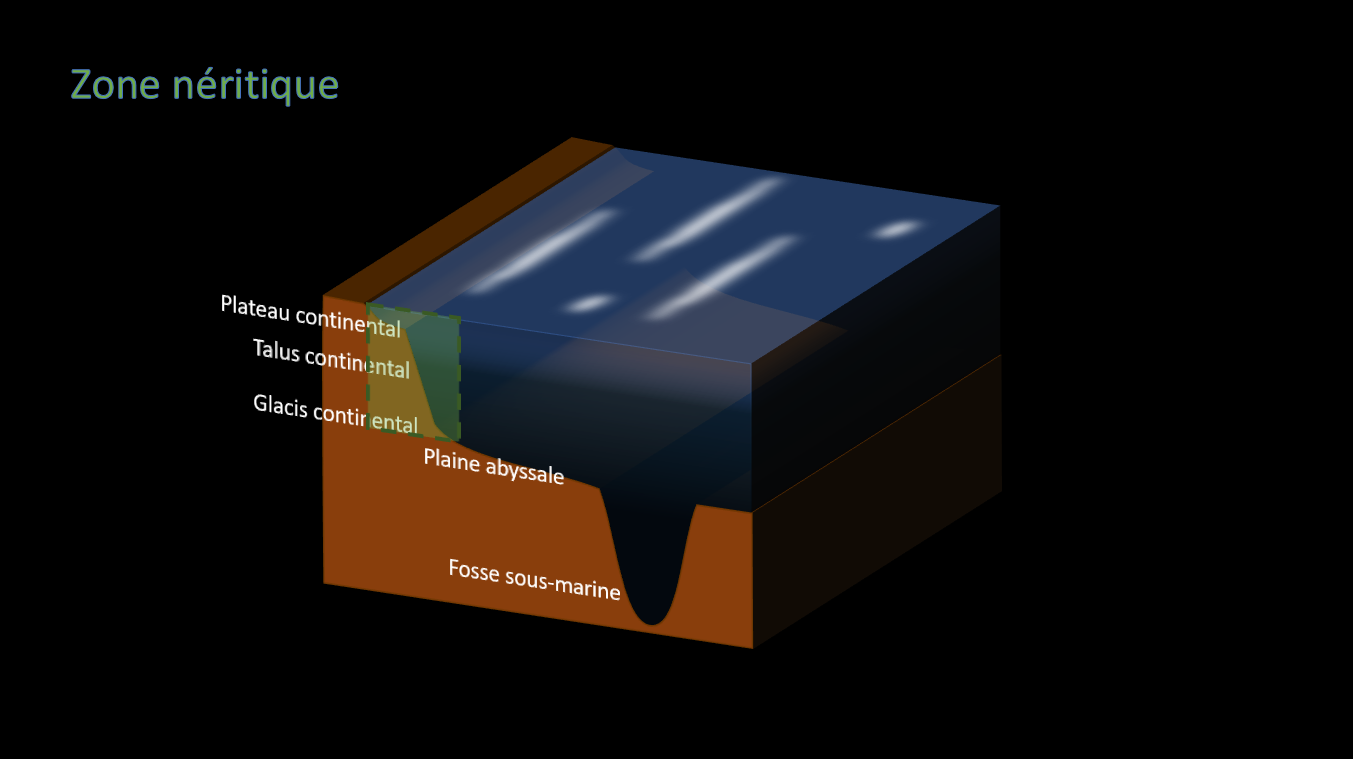

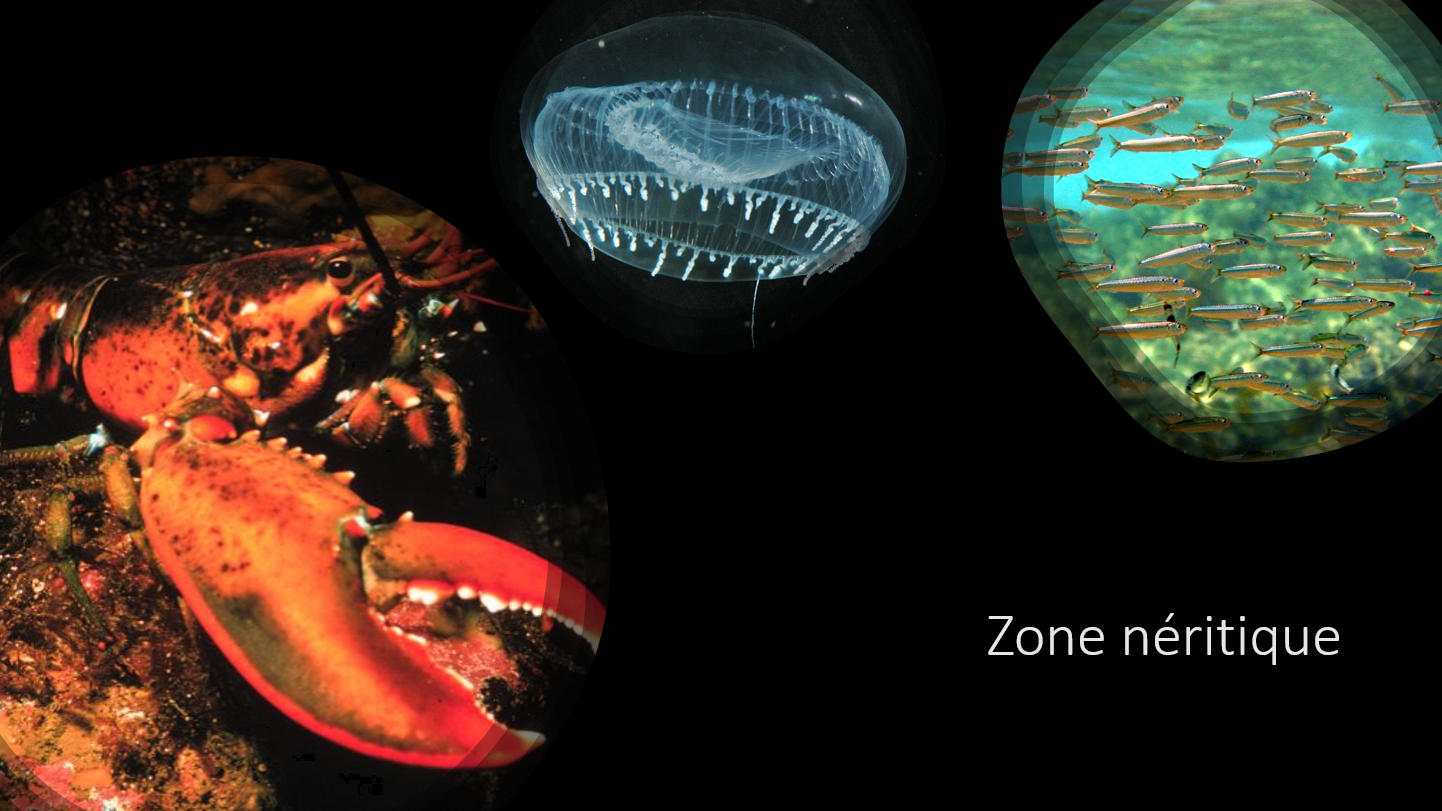

4.2.3 La zone néritique

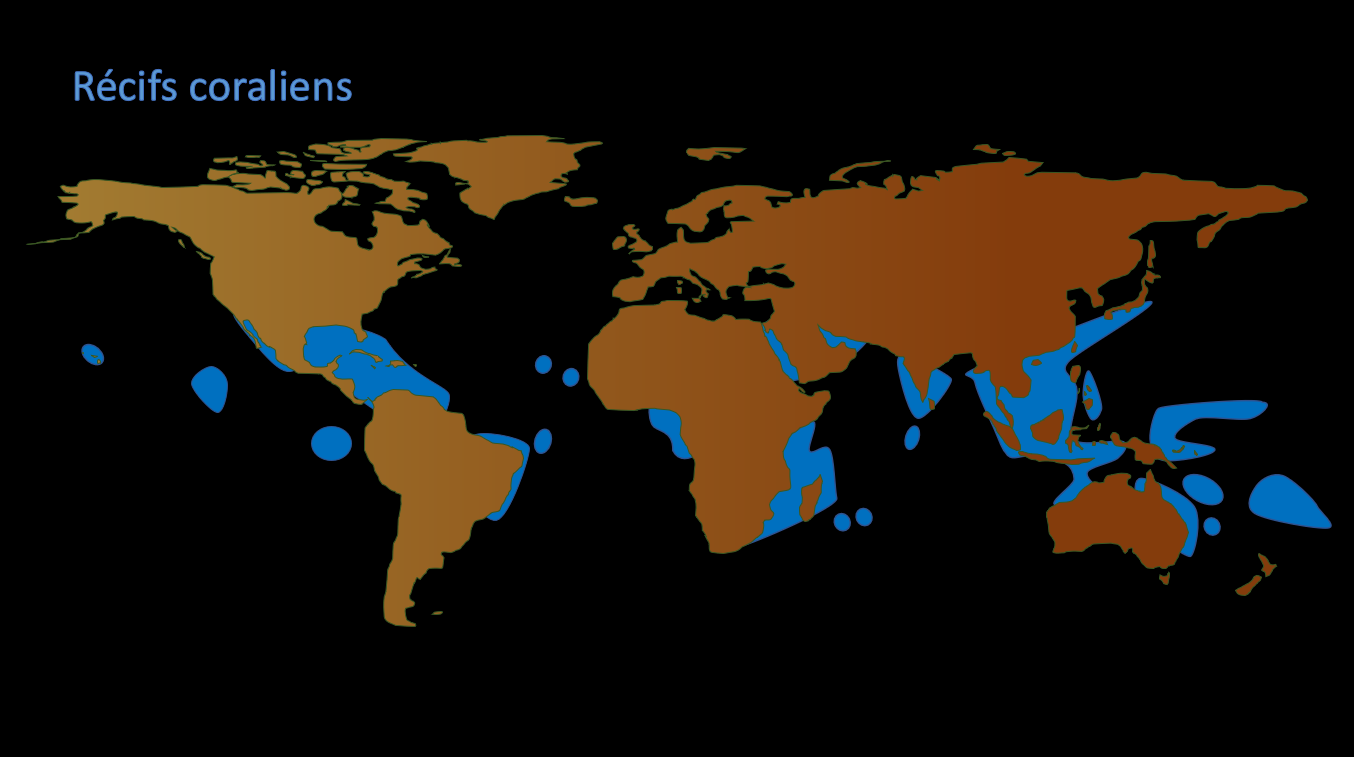

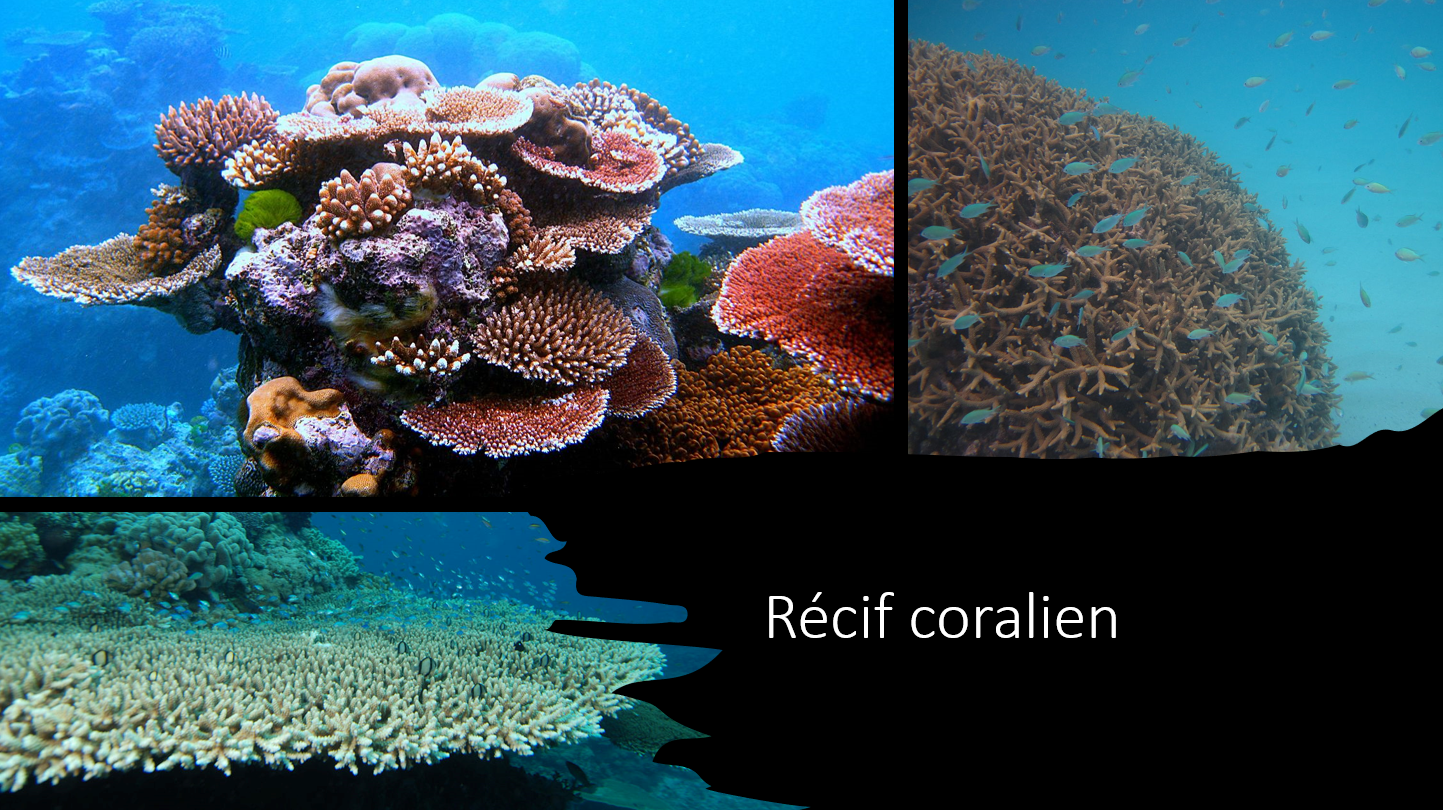

Lorsque les zones néritiques sont constituées d'eau plus chaude, on retrouve des structures de calcaire où la vie est particulièrement abondante. En effet, on y retrouve des écosystèmes à la biodiversité presqu'aussi riche que la forêt tropicale. Ces structures de calcaire, appelées récifs, sont formées par des invertébrés, les coraux. Bien que d'apparence spongieuse, les plongeurs doivent s'en méfier puisqu'ils sont durs et peuvent occasionner des blessures. Pourtant, les plantes aquatiques réussissent à s'y fixer et des milliers d'espèces y prolifèrent. Comme la vie qui s'y trouve se retrouve ensuite au fond des océans, les récifs coralliens sont un véritable piège à carbone et une solution possible à la surabondance des gaz carboniques atmosphérique. Malheureusement, les récifs sont en danger à cause de la surpêche, de l'acidification des océans et du réchauffement climatique.

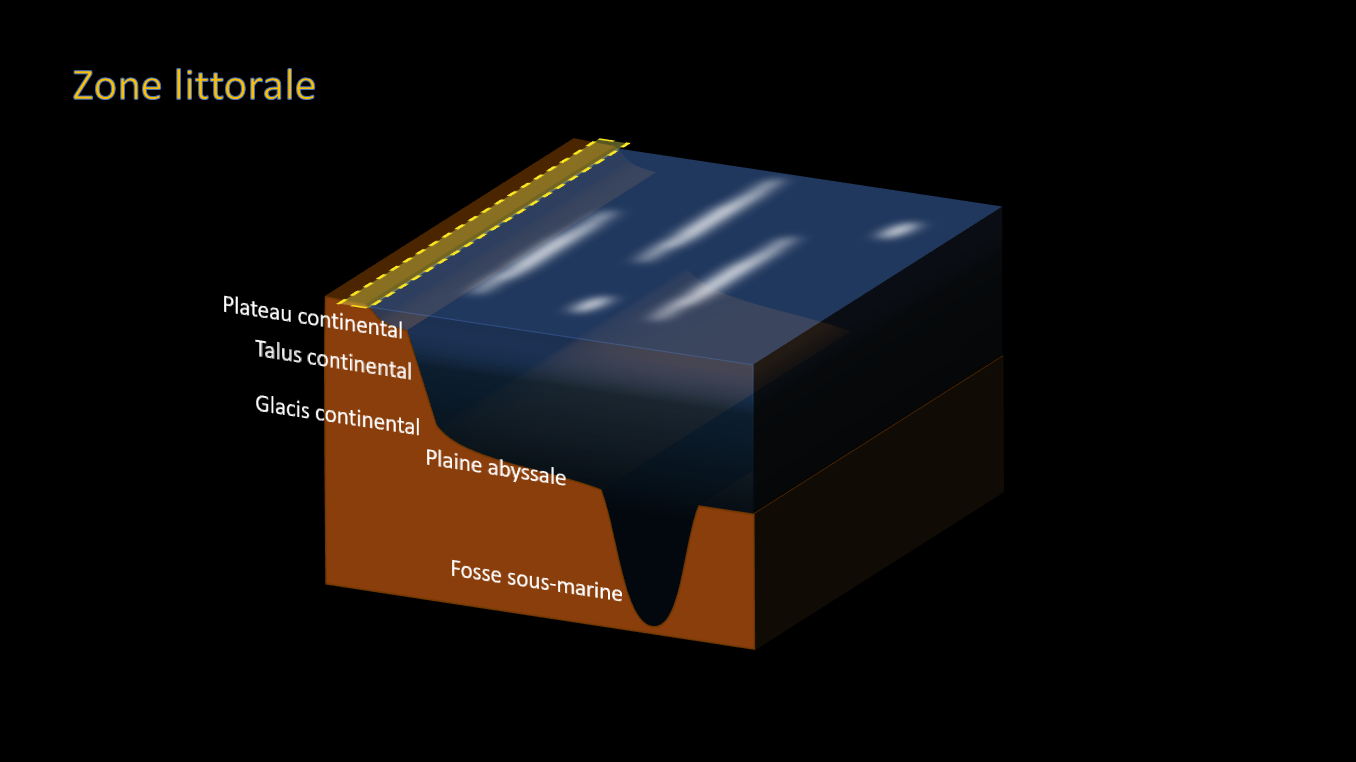

La zone littorale est, comme son nom l'indique, la zone située le long des côtes. Balayées par les vagues et soumises au rythme des marées, ces zones constituent tout de même l'habitat de crustacés, de moules, d'escargots et de vers. On y retrouve aussi des algues et des étoiles de mer. En gros, il s'agit des plages de sable ou de galets et des falaises qui bordent les mers.

L'estuaire est l'endroit où l'eau salée de la mer et l'eau douce d'un fleuve ou d'une rivière se mélangent. Comme ce mélange en fait une zone riche en nutriments et en minéraux, il s'agit d'une région où la vie et la biodiversité est très abondante. En effet, les animaux vont s'alimenter et se reproduire dans ces zones où la nourriture ne manque pas. L'estuaire du St-Laurent en est un bon exemple. Couvrant une large zone entre la Mauricie et la Côte-Nord, on y retrouve entre autre la région de Tadoussac où on peut observer une grande faune aquatique, y compris des rorquals communs et des bélugas.

Les cours d'eau comprennent les ruisseaux, les rivières et les fleuves. Ils sont caractérisés par un courant qui peut être fort par endroit et qui dépend des saisons. Ainsi, le courant des rivières est plus important à la fonte des neiges qu'en été, par exemple. Les eaux de ruissellements emportent avec elles moultes nutriments, mais aussi certains polluants hydrosolubles (qui se dissolvent dans l'eau). Les remous facilitent l'oxygénation de l'eau. Pourtant, lorsque le courant est trop fort, les algues peinent à s'y installer. Par contre, dans les méandres des rivières au débit plus calme, la faune et la flore peut s'apparenter à celles des lacs. C'est le cas, par exemple, du bassin de Chambly qui, à cause de l'accalmie du courant dû au renflement de la rivière Richelieu, permet aux éléments et aux contaminants de décanter et de sédimenter au fond du bassin. Certains poissons comme le saumon ou la truite sont des experts de nage en rivière et peuvent remonter le courant pour rejoindre des zones de frayère où ils pourront pondre leurs œufs.

Les lacs sont des eaux calmes entourées de terre. Comme leur grandeur et leur profondeur sont très variables, on trouve différentes formes de vie. Outre les plantes et les poissons, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles y retrouvent une source de nourriture et même un abri de certains prédateurs. Au printemps, le fort apport en eaux causé par la fonte des neiges cause un brassage important qui ramène les nutriments à la surface. Comme les lacs sont alimentés par des rivières, mais aussi par l'eau de ruissellement provenant des terres aux alentours, ils sont souvent l'aboutissement des polluants agricoles, industriels et urbains. Habituellement, la végétation qui abonde sur ses berges peut filtrer en partie l'eau qui s'y écoule, mais la coupe des arbres sur les berges des lacs font que les végétaux ne peuvent pas purifier suffisamment les eaux de ruissellement. Cette contamination sera vue plus en détail au module 15.

Les terres humides sont des zones de terres submergées par une eau stagnante, peu profonde et où la végétation est très dense. Outre les plantes aquatiques adaptées aux sols sursaturés d'eau, on y trouve des reptiles, des amphibiens, une très grande abondance d'insectes et certains mammifères. On distingue principalement trois types de terres humides, soit les marais, les marécages et les tourbières. Les marais et les marécages sont des zones immergées d'eau, mais les marécages comportent des arbres et des arbustes, alors que les marais en sont dépourvus. Quand aux tourbières, ce sont des sols gorgés d'eau et de boues. Les terres humides jouent deux rôles essentiels. D'abord, ce sont des filtres naturels qui piègent les polluants et assainissent les rivières et les lacs. Ensuite, elles agissent comme un réservoir d'eau qui limite les inondations en temps de crues lors de fortes pluies ou à la fonte des neiges. Or, dans plusieurs régions, on draine les zones humides dans le but de les assécher et d'en faire des zones résidentielles en bordure de lac. Cette urbanisation des zones humides accentuent les problèmes reliés à la crue des eaux.