M13S1_RE

| Site: | Moodle CSSRDN |

| Cours: | Science 4e secondaire (ST / STE) - 2023-2024 - Douance |

| Livre: | M13S1_RE |

| Imprimé par: | Visiteur anonyme |

| Date: | samedi 17 janvier 2026, 07:03 |

Description

Tu dois parcourir l'ensemble des chapitres de ce cahier de ressources pour bien te préparer au test de validation de cette station.

1. Population

1.1 L'étude d'une population

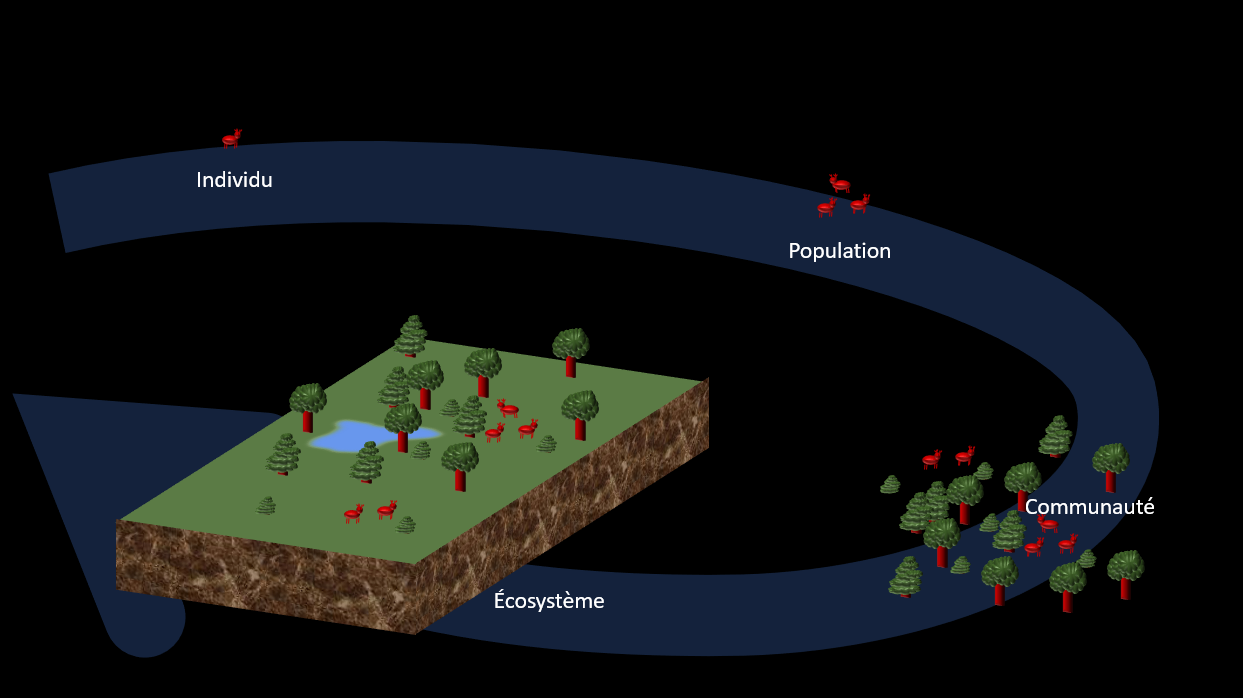

Une population, c'est l'ensemble des individus d'une même espèce qui occupe un territoire à un moment précis. Lorsqu'on étudie une population, on évalue sa taille, soit le nombre d'individus, sa densité, soit le nombre d'individus par unité de surface (ou de volume lorsqu'on parle d'espèces aquatiques), son cycle biologique et sa distribution. On effectue ces recherches pour pouvoir déceler des anomalies chez une espèce avant que celle-ci soit en danger de disparition, ou au contraire, une menace à la survie d'autres espèces. Par exemple, on dénote une baisse du nombre de certaines espèces de tortues au Québec, notamment la tortue mouchetée et la tortue musquée.

1.2 La distribution d'une population

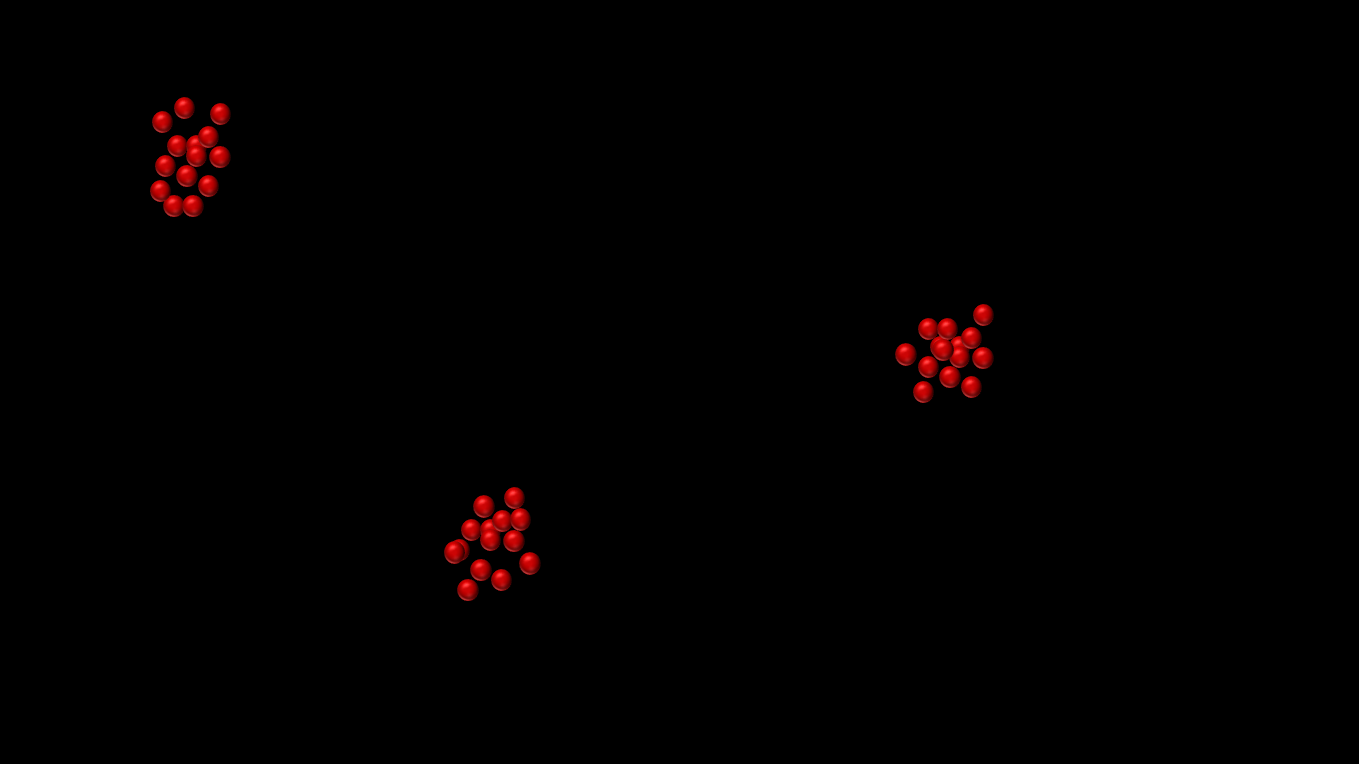

Pour choisir la méthode la plus efficace pour connaitre la taille d'une population, il faut d'abord s'intéresser à la distribution de celle-ci. On distingue trois types de distribution.

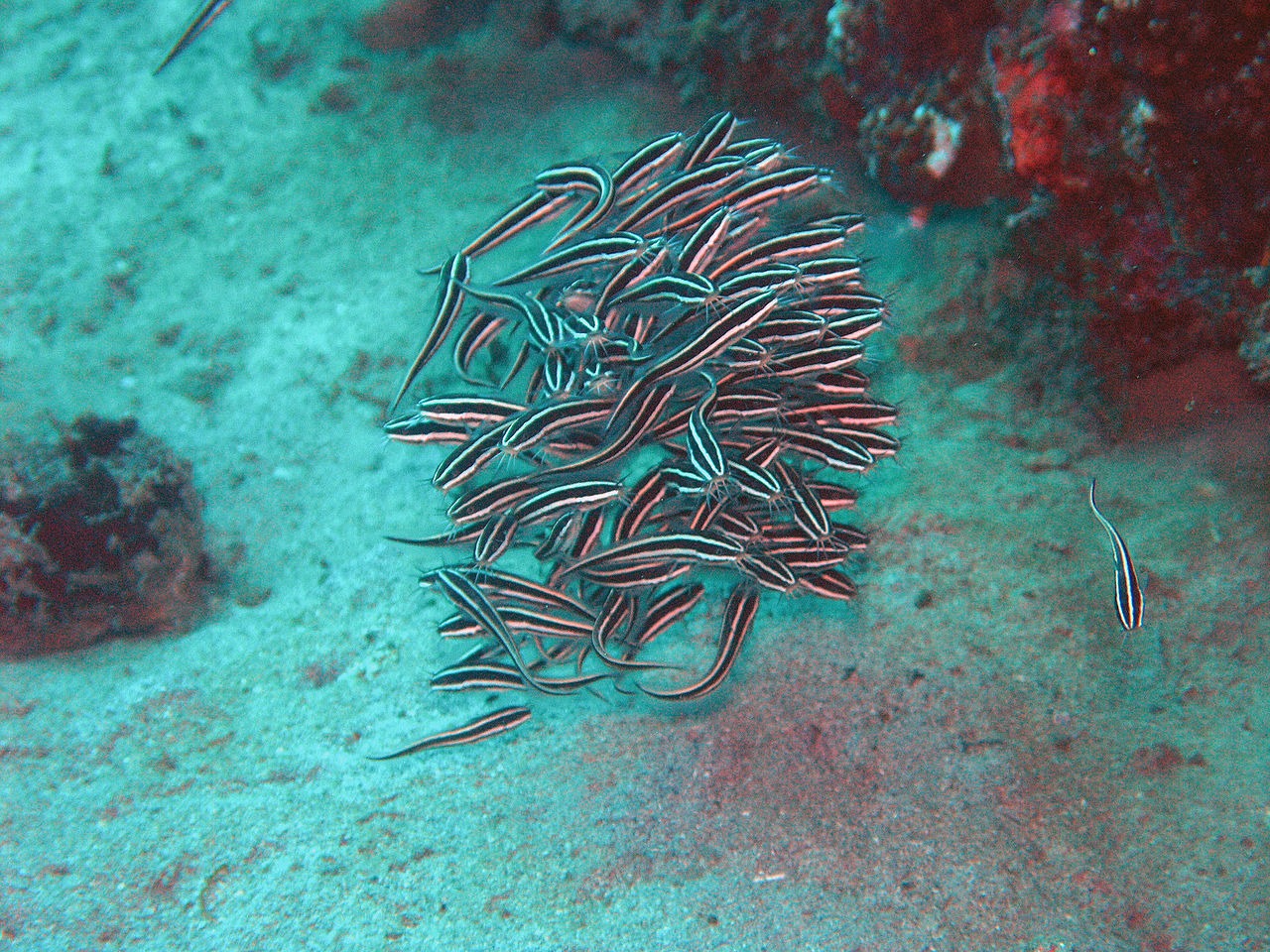

Distribution en agrégats

Plusieurs espèces ont bien compris le principe que c'est l'union qui fait la force. Ils préfèrent donc se regrouper en troupeaux ou en meutes. Ainsi, il est plus difficile pour un prédateur d'attaquer un troupeau qu'une proie isolée. C'est ce qu'on appelle la distribution en agrégats. Cette distribution est très fréquente dans le règne animal. On la retrouve chez plusieurs espèces de poissons, mais aussi chez plusieurs mammifères comme les bisons, les bernaches ou les gnous, par exemples. Pour plusieurs espèces d'oiseaux, cette distribution leur permet aussi de minimiser l'effort requis pour leur long vol migratoire. Pour les loups, les orques et les hyènes, cette distribution facilite la chasse.

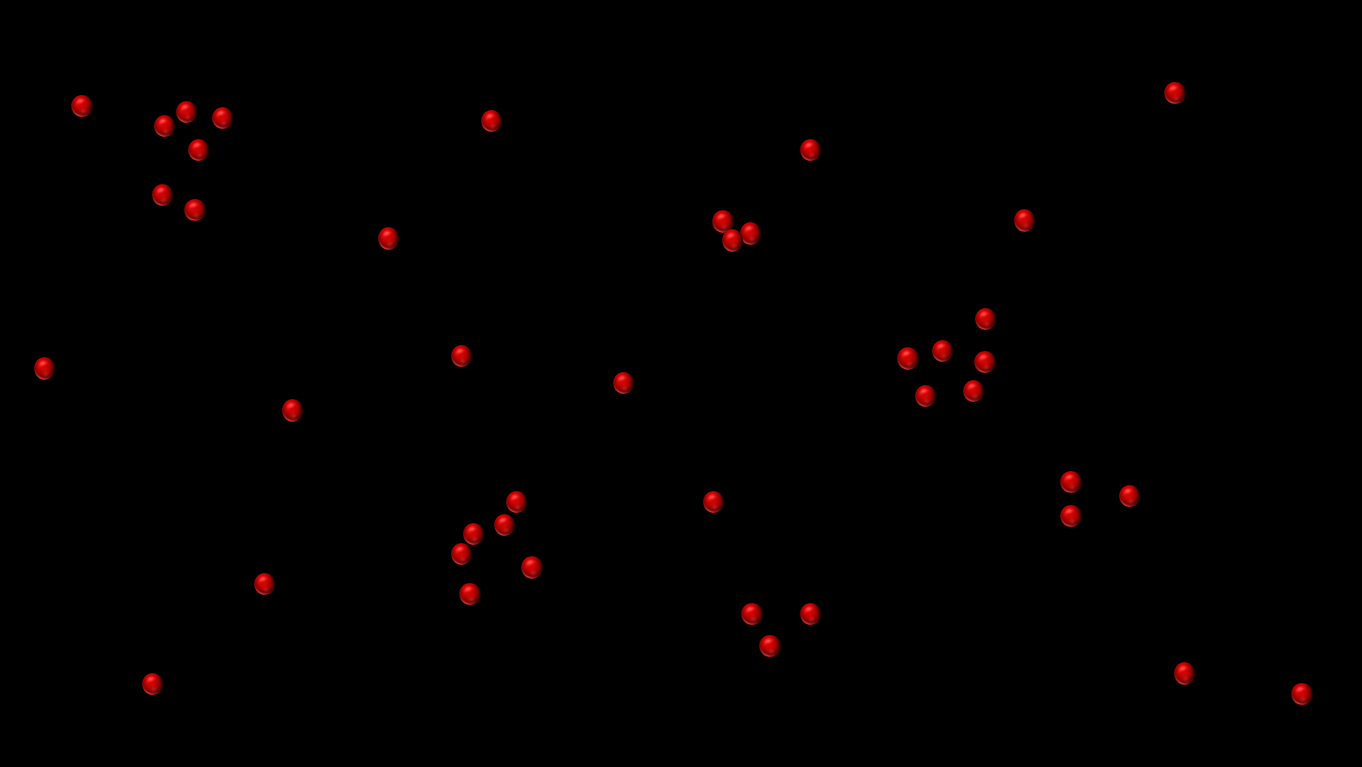

Distribution aléatoire

Plus fréquente chez les végétaux que chez les animaux, la distribution aléatoire représente un mode de distribution dans lequel les individus sont placés de façon purement aléatoire et imprévisible. Les pins d'une forêt peuvent par exemple former un regroupement à un endroit, mais être plus dispersés ailleurs. La distribution des plantes dépend en grande partie de leur mode de pollinisation qui relève davantage du hasard.

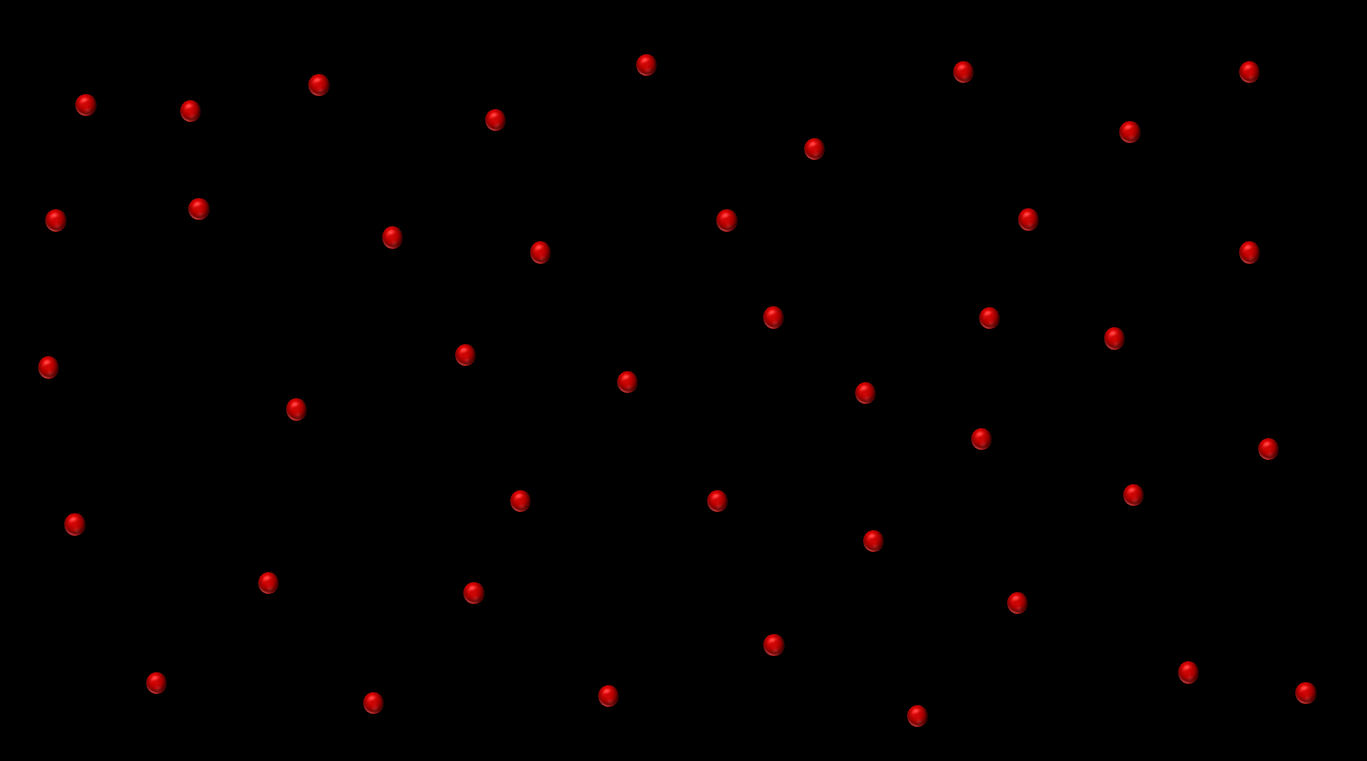

Distribution uniforme

Beaucoup plus rare, la distribution uniforme est généralement associée à la nidification d'oiseaux qui luttent pour l'espace et les ressources d'un milieu. C'est le cas notamment des fous de Bassan qu'on retrouve à l'île Bonaventure au large de Percé en Gaspésie. C'est aussi le cas pour les colonies de manchots empereurs.

1.3 La taille d'une population

Pour dénombrer la taille d'une population, on peut utiliser plusieurs méthodes, mais le nombre d'individus et surtout, le déplacement de ceux-ci peuvent constituer un problème. Ainsi, s'il est facile de compter le nombre de séquoias sur un territoire donné, il est plus difficile de compter le nombre de monarques (papillons). Non seulement sont-ils plus nombreux, mais comme ils sont mobiles, comment faire ?

Le comptage direct

La première méthode consiste à simplement compter les individus qui peuplent le territoire. On peut procéder ainsi avec des clichés aériens de troupeau de gros animaux (des éléphants par exemple) ou pour dénombrer des arbres.

Le comptage par parcelles de terrain

La deuxième méthode consiste à simplement compter les individus qui peuplent un certain nombre de parcelles de terrain et de rapporter ce dénombrement pour l'ensemble du territoire par simple produit croisé.

Formule

\( \Large {\frac{Taille\ de \ la \ population}{Superficie\ du \ territoire} = \frac{Moyenne\ d'individus \ par \ parcelle }{Superficie\ d'une \ parcelle} } \)

\( \Large{Taille\ de \ la \ population = \frac{Moyenne\ d'individus \ par \ parcelle \times Superficie\ du \ territoire}{Superficie\ d'une \ parcelle} } \)

Le comptage par capture-recapture

La troisième méthode consiste à capturer et à marquer un certain nombre d'individus. Dans un deuxième temps, on capture un certain nombre d'individus et on évalue la proportion des individus marqués parmi ce deuxième échantillon.

Formule

\( \Large{Taille\ de \ la \ population = \frac{Nombre\ d'individus\ marqués \times Nombre\ d'individus \ capturés \ la \ 2^e\ fois}{Nombre\ d'individus \ marqués\ recapturés} } \)

1.4 La densité d'une population

Sur terre, la densité d'une population s'exprime en divisant le nombre d'individus par la superficie totale du terrain occupé par cette même population. En mer, elle s'exprime en divisant le nombre d'individus par le volume d'eau occupé.

Formule

\( \Large{Densité\ de \ la \ population = \frac{Nombre\ d'individus }{Superficie\ ou\ volume\ occupé} } \)

1.5 Les cycles biologiques

Le cycle biologique d'un individu, c'est l'ensemble des étapes de sa vie de sa naissance à sa mort. L'étude du cycle de vie d'un animal comprend donc l'âge de maturité (âge à laquelle un individu peut se reproduire), le nombre de petits, le temps de gestation, la fréquence de reproduction ou la durée de vie d'un individu.

| Naissance | Âge de maturité | Durée de gestation | Nombre de petits par portée | Espérance de vie |

|---|---|---|---|---|

| 40 jours | 20 jours | 5 à 12 | 2 ans |

| 6-7 mois | 6-7 mois | 1 à 3 | 4-5 ans |

| 9 ans (femelle) | 20 mois | 1 | 40 à 60 ans |

1.6 Les fluctuations de la taille d'une population

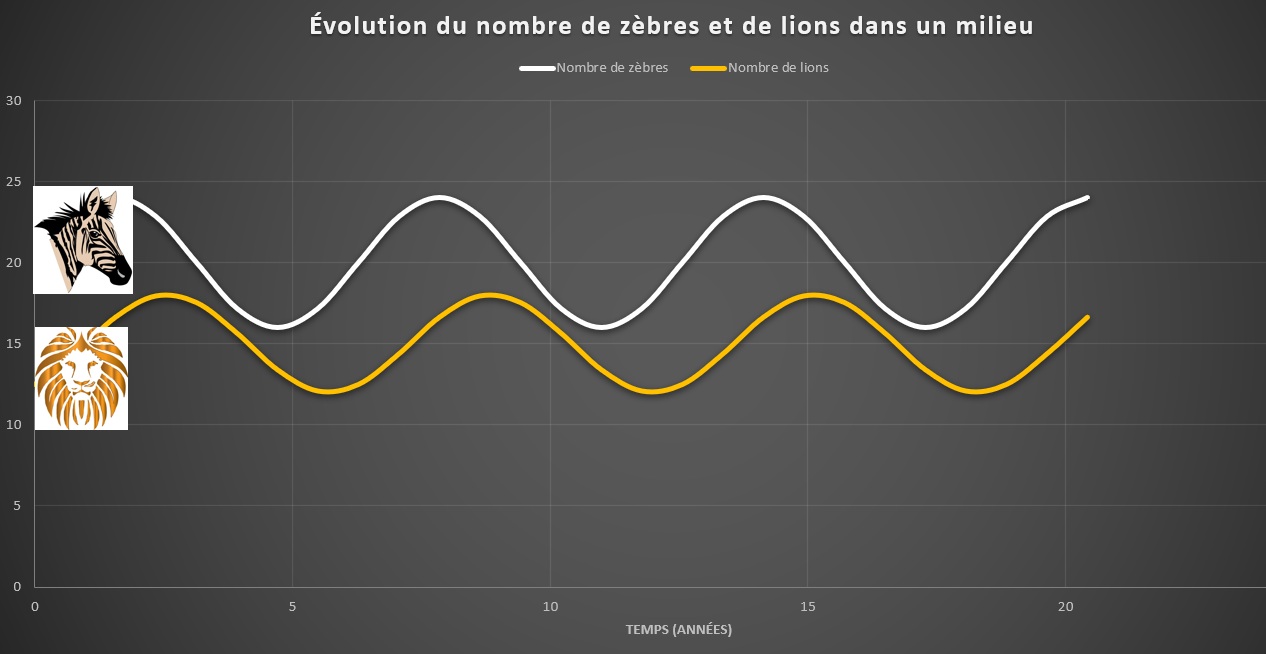

Plusieurs facteurs peuvent faire fluctuer la taille d'une population. Certains sont liés aux saisons, d'autres à l'apparition d'un nouveau parasite, d'un nouveau prédateur ou d'une nouvelle espèce en compétition pour les ressources du milieu, d'autres encore à la modification de ces mêmes ressources. Les éléments liés à des êtres vivants sont appelés des facteurs biotiques. Les autres, ceux d'origine physique ou chimique, sont dits abiotiques.

| Facteurs biotiques | Facteurs abiotiques |

|---|---|

| - Natalité - Maladie (parasite, champignon, insecte, algue...) - Prédation - Quantité de ressources (oxygène, nutriments, nourriture, eau, espace...) - Compétition pour les ressources - Activité humaine | - Quantité de lumière (turbidité de l'eau) - pH de l'eau ou du sol - Température - Période de sécheresse ou crues importantes - Épaisseur de la neige - Force des vents - Incendie, éruption volcanique. |

Un milieu donné est limité dans ses ressources. Ainsi, le sol de la forêt tempérée a davantage de ressources qu'un sol désertique. On peut donc s'attendre à ce que la flore y soit plus abondante et, par conséquent, la faune aussi. Si le nombre d'individus dépasse la limite du milieu, on assistera inévitablement au déclin de sa population.

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer2. Communauté

2.1 Qu'est-ce qu'une communauté ?

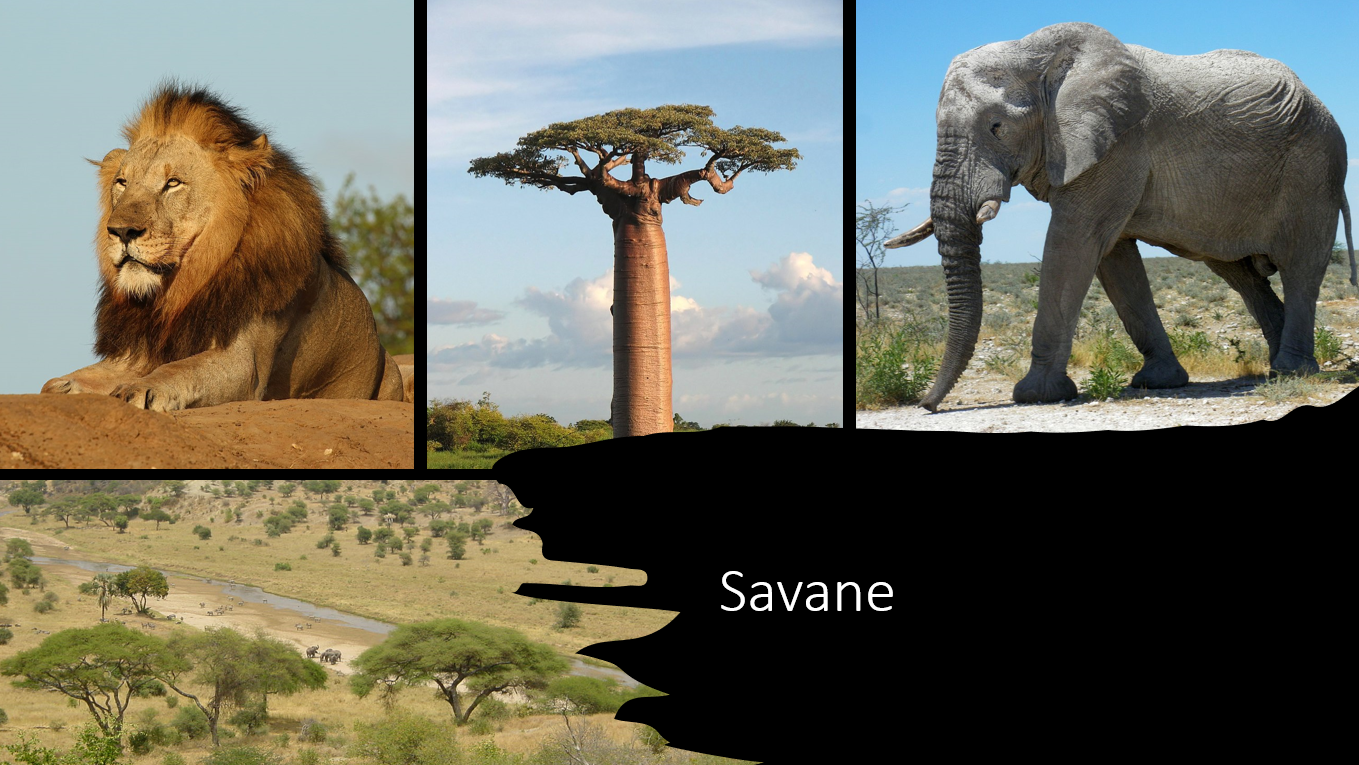

Une communauté, c'est le regroupement des différentes populations qui vivent dans un milieu et les interactions que ces populations entretiennent entre elles. Ainsi, les arbres (baobabs, acacias...), les arbustes, les grands herbivores (éléphants, girafes...), les herbivores moyens (zèbres, antilopes, gnous...) et les plus petits, les insectes, les prédateurs de toutes tailles (lions, hyènes, suricates...) qui habitent un milieu forment une communauté.

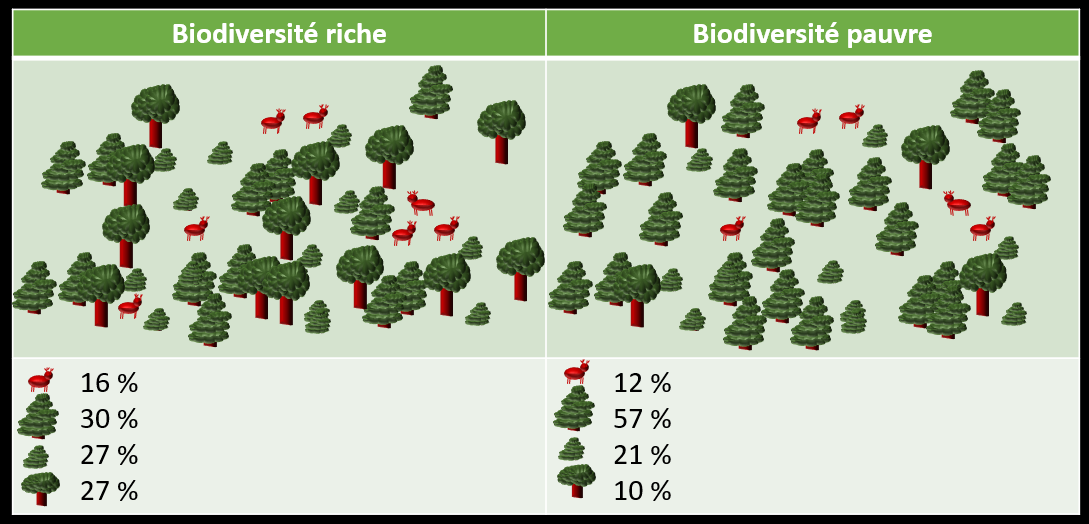

2.2 Qu'est-ce que la biodiversité?

La biodiversité, c'est la diversité et la proportion des différentes espèces que contient une communauté. On dit qu'une biodiversité est riche (forêt tropicale, récifs coraliens) lorsque le milieu comporte une grande variété d'espèces et que celles-ci sont représentées en grand nombre dans une communauté. Le nombre d'espèces présentes ne définit donc pas seule la richesse de la biodiversité d'un milieu. Cette représentation de chaque espèce s'appelle l'abondance relative. Il s'agit du nombre d'individus d'une espèce sur le nombre d'individus total de la communauté.

Exemple de calcul :

2.3 Les interactions entre les espèces

Évidement, les populations interagissent entre eux dans une communauté. Ainsi, le renard chasse le lièvre, la guêpe fait son nid dans l'arbre et l'abeille pollinise la fleur. Ces interactions sont parfois bénéfiques, parfois néfastes pour une espèce et l'étude de ces interaction nous permet de mieux comprendre l'impact que peut avoir un geste anodin en apparence comme l'épandage de pesticides ou l'introduction d'une nouvelle espèce dans un milieu.

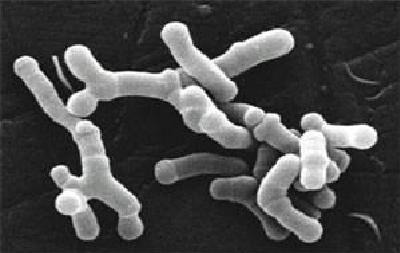

2.3.1 La symbiose

La symbiose est une relation dans laquelle la survie des espèces concernées dépend de la relation qu'elle entretiennent. L'homme entretien une relation symbiotique avec une multitude de microorganismes, des bactéries, qui vivent dans les muqueuses du corps, et plus spécifiquement, dans l'intestin. Si les bactéries aident à la digestion et, surtout, créent une compétition pour déloger certaines bactéries nuisibles comme E. coli, elles profitent aussi de l'homme pour se nourrir. Le yogourt possède des bactéries comme Bifidobacterium lactis, les fameuses cultures probiotiques, qui peuvent aider à la digestion. Les vaches profitent aussi d'une relation symbiotique avec des microorganismes pour leur permettre de digérer la cellulose contenue dans le foin qu'elles mangent.

2.3.2 Le mutualisme

Le mutualisme est une relation entre deux espèces qui est bénéfique pour chacune des espèces. Ainsi, même si le soutien n'est pas vital, leur relation amène un avantage (nourriture, protection, transport) pour chacune des espèces. Un exemple de mutualisme est la relation entre la pivoine et les fourmis. Ainsi, les pivoines utilisent les fourmis pour les protéger des pucerons et les fourmis se nourrissent du nectar des pivoines. La relation est donc bénéfique pour les deux espèces, mais elles peuvent tout de même survivre l'une sans l'autre.

2.3.3 Le commensalisme

Le commensalisme est une relation qui amène un bénéfice à une espèce, mais qui n'a aucune importance sur l'autre. Ainsi, les oiseaux ou les guêpes profitent de la protection des arbres pour faire leurs nids, mais cette relation n'a aucun impact sur l'arbre qui les abrite. L'espèce qui profite de la relation est appelée le commensal.

2.3.4 Le parasitisme

Le parasitisme est une relation dans laquelle le parasite survit au détriment de son hôte. Généralement, le parasite ne tue pas son hôte, se contentant de l'affaiblir, de le rendre malade. On peut parler de bactéries, de champignons, de vers ou d'insectes. Les lamproies, par exemple, sont des vertébrés de forme allongée semblables à une anguille qui s'attachent aux poissons et s'alimentent de leurs liquides biologiques. On peut aussi parler de l'agrile du frêne, de la scolyte de l'orme ou de la tordeuse d'épinette, des insectes qui s'attaquent aux arbres. Les apiculteurs sont aussi aux prises avec un acarien parasite, le Varroa destructor, qui s'attaque aux colonies d'abeilles.

2.3.5 La prédation

Le prédation survient lorsqu'une espèce, le prédateur, se nourrit d'une autre, la proie. On parle ici autant du lièvre qui mange une laitue que d'un harfang des neiges qui mange un rongeur. C'est donc une relation bénéfique pour le prédateur, mais nuisible pour la proie qui ne meure pas nécessairement. Ainsi, la girafe ne tue pas l'arbre duquel elle mange les feuilles, mais il n'en reste pas moins que cette relation est nuisible pour l'arbre.

2.3.6 La compétition

On parle de compétition dans un milieu dans lequel les ressources sont limitées et forcent les espèces à lutter les unes contre les autres pour en bénéficier. La compétition peut être intraspécifique, c'est-à-dire qu'elle se produit entre des individus de la même espèce, ou interspécifique, soit entre deux individus de deux espèces différentes. Les organismes peuvent lutter pour la nourriture, pour l'eau, pour le territoire, pour les nutriments du sol ou la lumière du Soleil ou même pour une femelle.

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer3. Écosystème

3.1 Qu'est-ce qu'un écosystème ?

Un écosystème comprend l'ensemble de la communauté qui habite un territoire donné, mais aussi les éléments non-vivants qui s'y trouvent (nutriments, eau, air...). Un écosystème comprend donc les éléments vivants et non-vivants, ainsi que toutes les interactions qu'ils auront afin de recycler la matière et de rentabiliser l'énergie. Lors de ces échanges, il est important de distinguer le flux de matière et le flux d'énergie. C'est ce que nous étudierons ici.

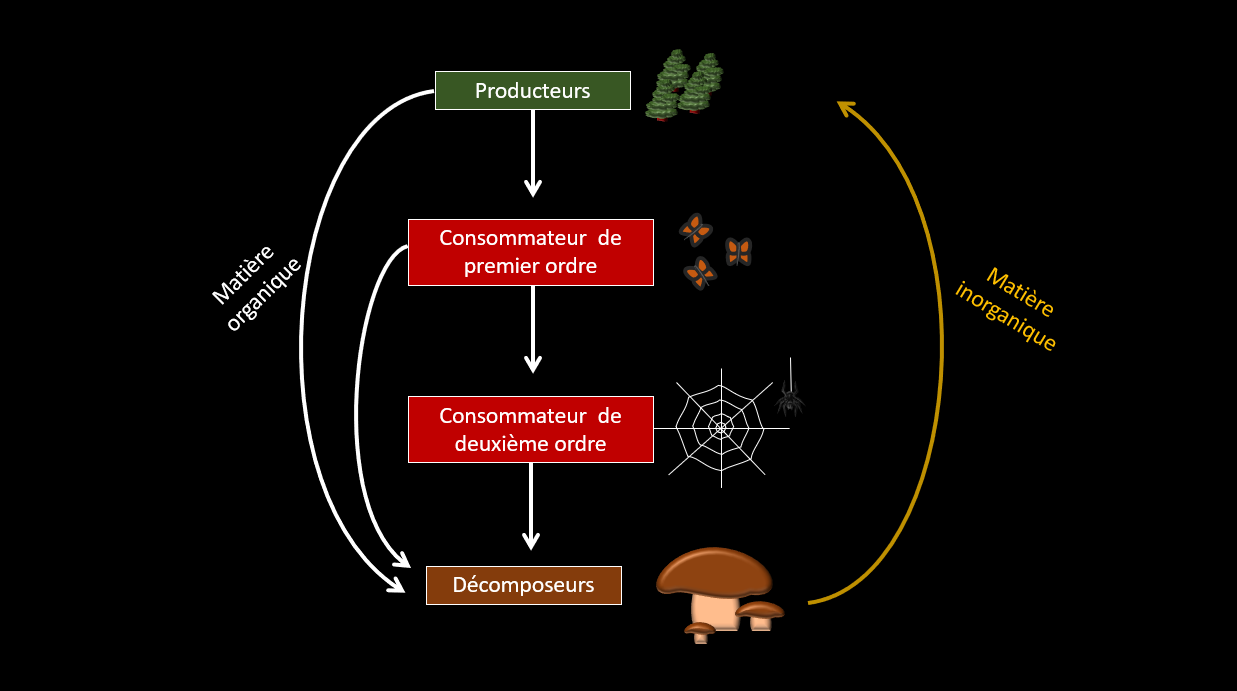

3.2 Les relations trophiques

Les relations trophiques d'un écosystème, c'est l'ensemble des relations liées à l'alimentation des différents organismes qui forment un écosystème. Il existe trois niveaux trophiques, soit les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. Chacun d'entre eux auront un rôle important à jouer dans l'étude des flux de matière et d'énergie.

Lorsqu'on parle du flux de matière, on parle des composantes, sels minéraux et nutriments, qui serviront de matière première pour la constitution des organismes. Ainsi, on distingue la matière inorganique (matière qui n'est pas produite par un organisme vivant comme l'eau ou les sels minéraux) et la matière organique (matière qui compose les organismes vivants comme les sucres, les protéines, les gras...).

3.2.1 Les producteurs

Les organismes producteurs sont dits autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure d'utiliser l'énergie solaire pour transformer la matière inorganique en matière organique et ainsi, d'assurer par eux-mêmes leur survie. On parle ici des végétaux de nos forêts, des arbres et des fleurs, mais aussi des plantes aquatiques et des différentes espèces de phytoplancton. Ils ont une importance capitale puisqu'ils sont à la base de la chaine alimentaire. Ils fournissent donc la matière organique et l'énergie à tout l'écosystème dans lequel ils évoluent. Ce sont d'ailleurs les producteurs qui sont les premiers à réintégrer un milieu lorsqu'il subit une catastrophe comme un incendie ou une éruption volcanique.

3.2.2 Les consommateurs

Les consommateurs sont hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent transformer la matière inorganique en matière organique. Ils doivent donc assurer un apport en matière organique via leur alimentation. Un écosystème peut supporter un certain nombre de niveaux de consommateurs. Ainsi, les consommateurs de premier ordre sont les animaux granivores ou herbivores qui se nourrissent directement du producteur. En d'autres mots, les consommateurs primaires sont les herbivores. Si certains ont une petite taille, comme les insectes ou le zooplancton, les consommateurs primaires peuvent aussi avoir une taille impressionnante comme c'est le cas pour les chevaux, les rhinocéros ou les éléphants.

3.2.3 Les décomposeurs

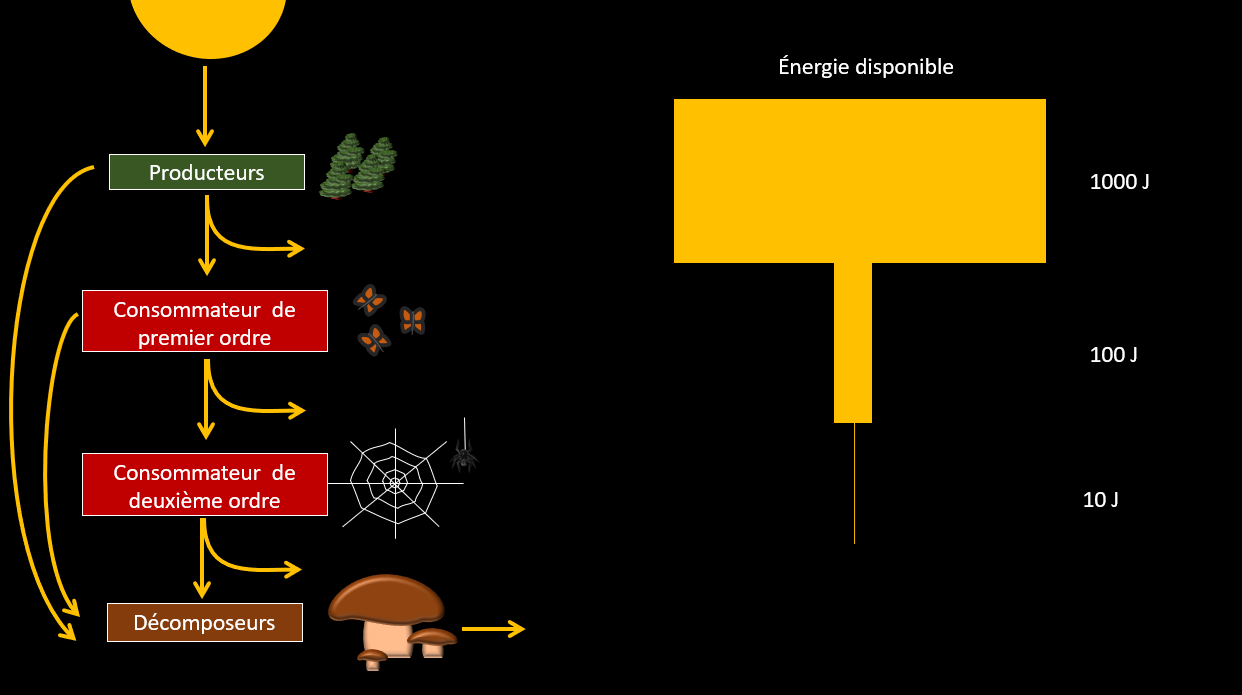

3.3 Le flux énergétique

Si la matière peut être récupérée par les décomposeurs, il n'en n'est pas de même au niveau de l'énergie. Ainsi, si le passage d'un niveau trophique à l'autre est associé à une importante perte d'énergie, celle-ci ne peut être récupérée par les décomposeurs comme c'était le cas pour la matière. Cette énergie est perdue sous forme de chaleur pour croître, se déplacer, se reproduire ou se décomposer. L'énergie du Soleil et le travail des producteurs sont donc essentiels pour la survie de l'ensemble de l'écosystème. C'est d'ailleurs ce qui explique comment la chute d'une astéroïde dans le Golfe du Mexique ait pu affecter l'ensemble de la planète et causer la disparition de plus de la moitié des espèces, notamment les dinosaures. La Terre aurait alors été enveloppée par une importante couche de nuages de poussières empêchant ainsi les plantes de faire de la photosynthèse. Comme les végétaux sont les organismes dont le rôle est de capter l'énergie solaire et de fournir en énergie l'ensemble de la chaine alimentaire, ce sont toutes les espèces qui ont souffert de cette baisse de luminosité. Les consommateurs primaires, privés de nourriture pour leur fournir de l'énergie, seraient d'abord disparus, suivis des consommateurs secondaires et ainsi de suite. Ceux qui auraient alors survécu sont les plus petits, qui ont besoin de moins de nourriture et qui, jusque là, étaient de petite taille pour se cacher des terribles prédateurs géants. Parmi ces petits survivants, il y avaient des mammifères qui ont ainsi profité de la disparition de leur plus grands prédateurs.

3.4 Les perturbations et les successions écologiques

Lors d'une perturbation importante, la réaction du milieu suit un long processus qui permet à l'écosystème d'atteindre un nouvel équilibre. On appelle ce processus la succession écologique. Nous avons déjà évoqué plusieurs perturbations naturelles pouvant créer un débalancement et menacer la vie des écosystèmes comme une sécheresse, une période de crue, un feu de forêt ou une éruption volcanique. L'homme peut aussi être la cause de ces perturbations. L'exploitation forestière ou minière, l'introduction d'un organisme exotique dans un milieu ou la contamination d'un milieu peuvent être des sources de perturbations d'un milieu et peuvent causer un certain stress sur l'écosystème.

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer4. Les biomes

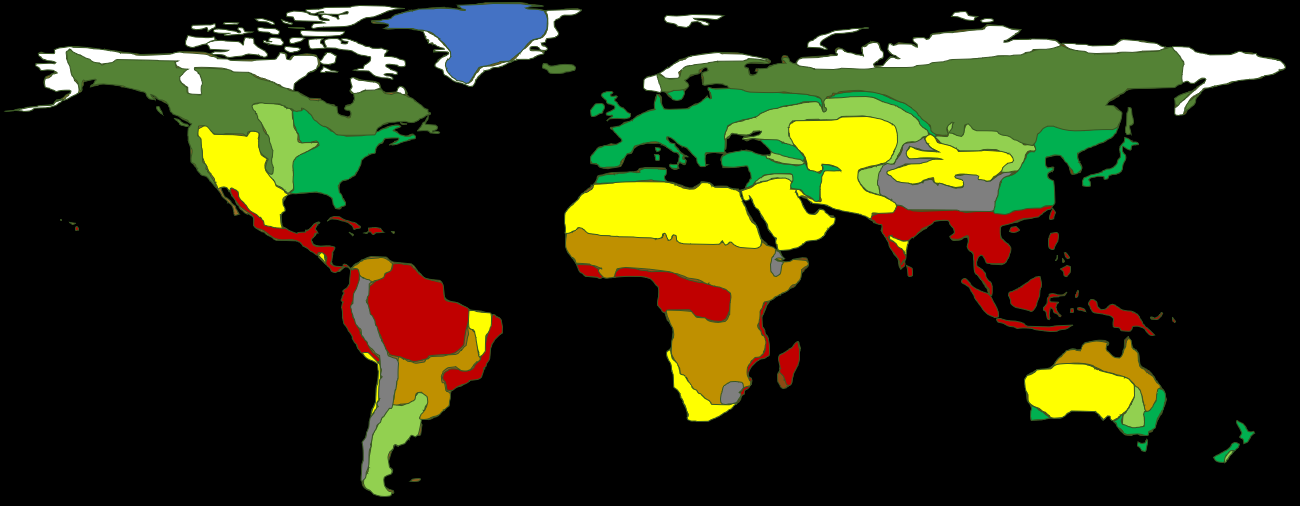

Qu'est-ce qu'un biome ?

Un biome, c'est l'ensemble des écosystèmes qui se développent dans des régions aux caractéristiques semblables. On distingue les biomes terrestres (sur terre) aux biomes aquatiques (dans l'eau).

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

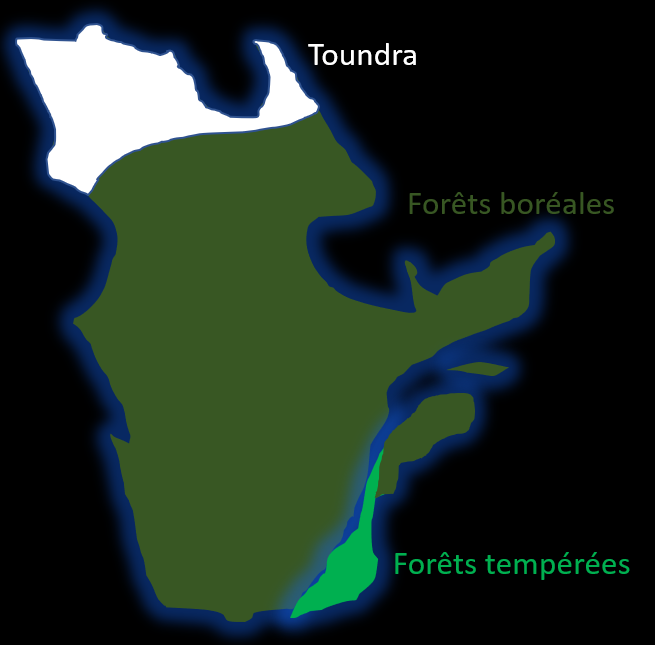

Continuer4.1. Biomes terrestres

Plusieurs facteurs vont influencer le classement des biomes des différentes régions du monde, mais on peut aisément constater qu'ils sont principalement liés à deux éléments dictant le climat, soit la présence d'eau et la température.

1 La latitude (ensoleillement)

2 La température

3 La quantité et le type de précipitations

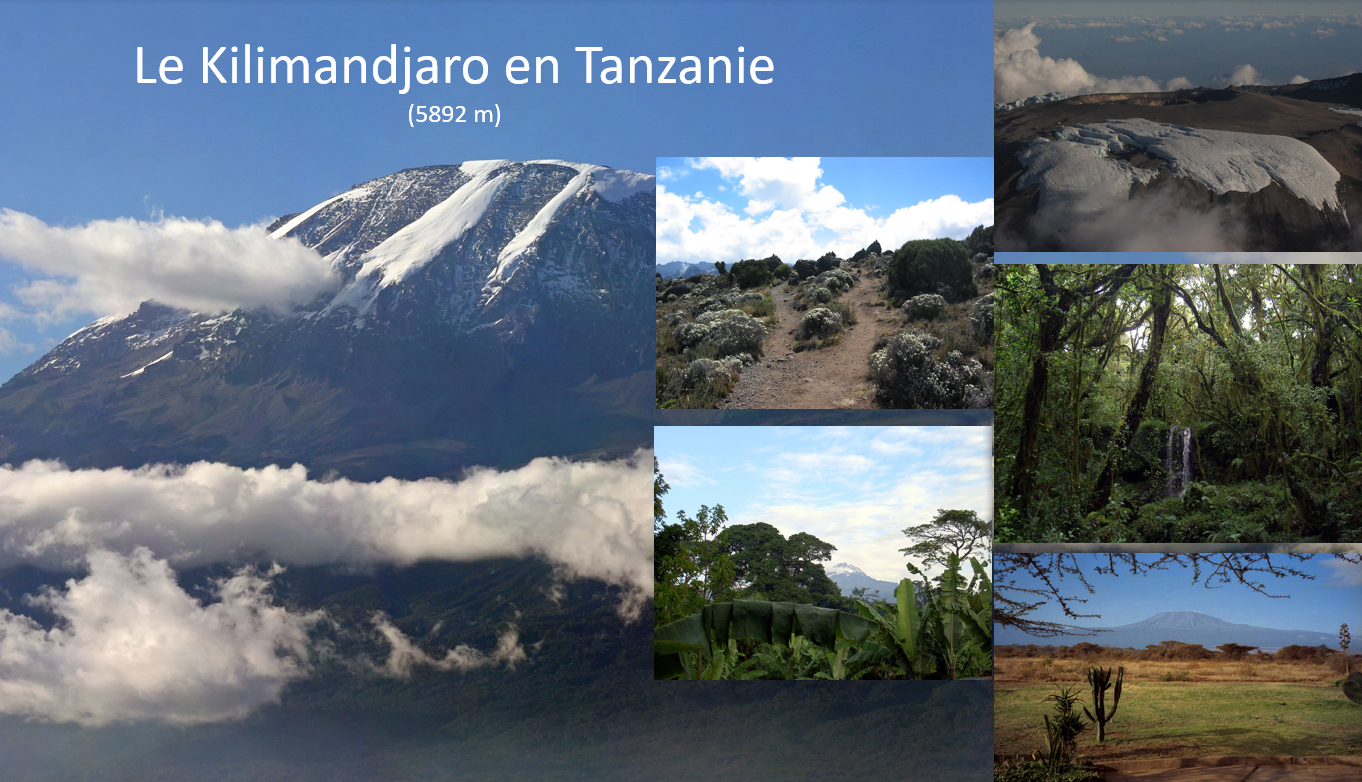

4 L'altitude

5 La proximité de l'eau (lac, mer)

6 Le sol (qualité et densité du sol)

Évidement, certains de ces facteurs sont intimement liés. On peut penser à la latitude et à la température ou à l'altitude et à la densité du sol. Ces facteurs détermineront la quantité et le type de plantes capables de s'adapter aux conditions ambiantes, puis à la faune qui, nourrie par les plantes, s'adaptera à son tour.

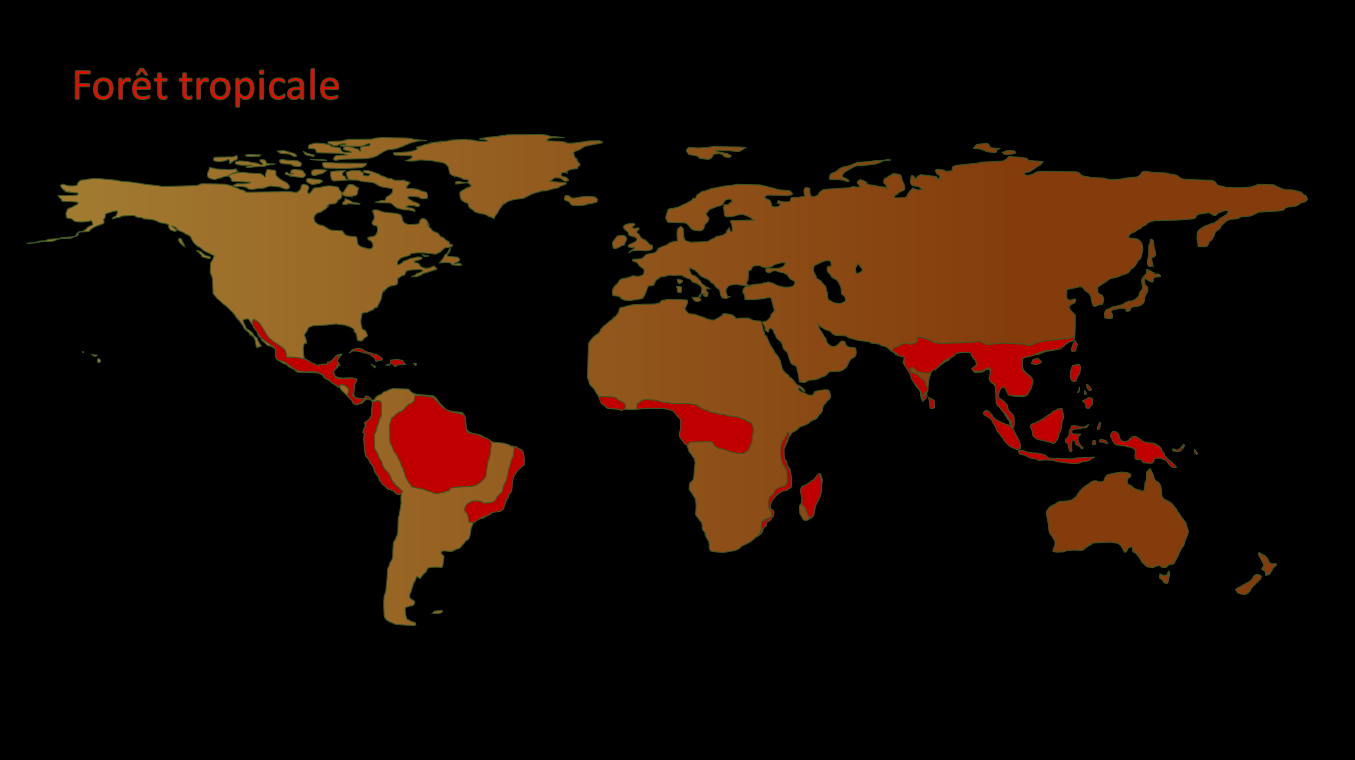

4.1.1 La forêt tropicale

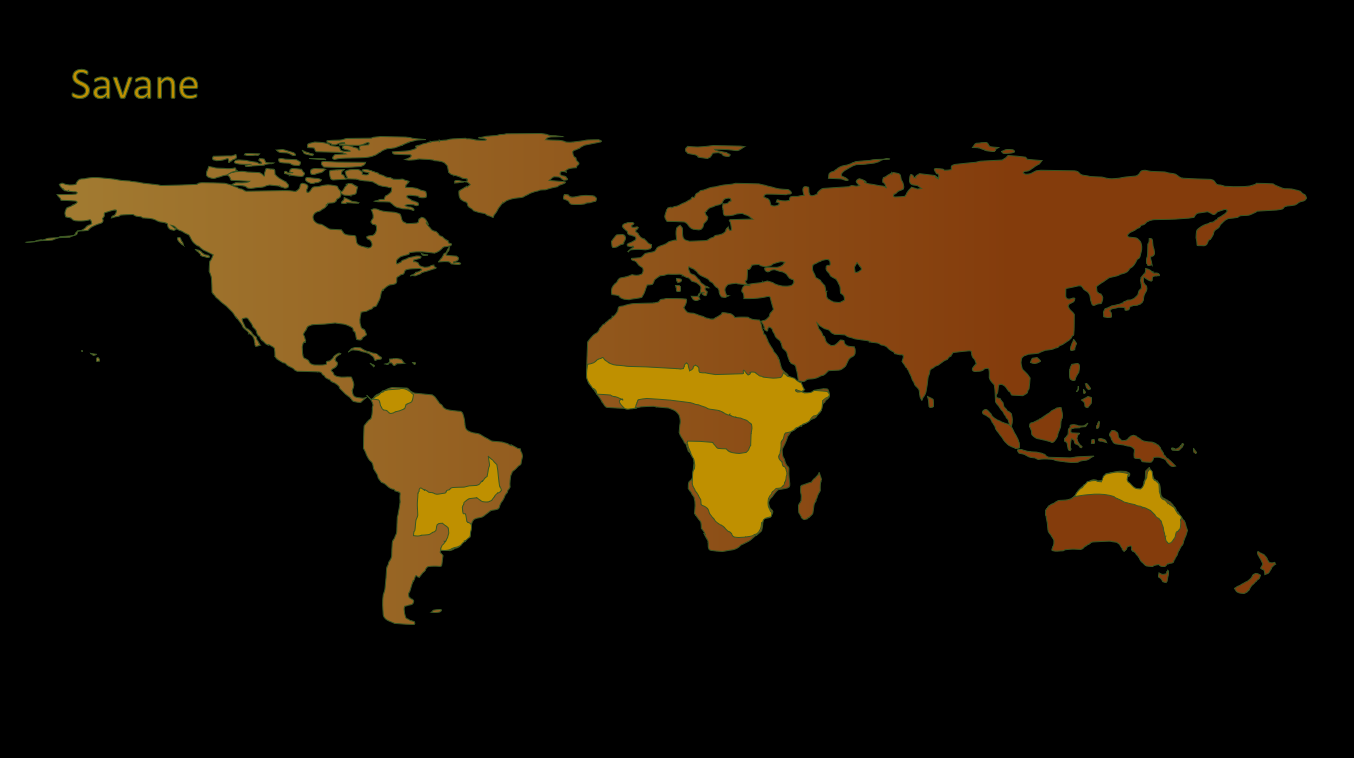

4.1.2 La savane

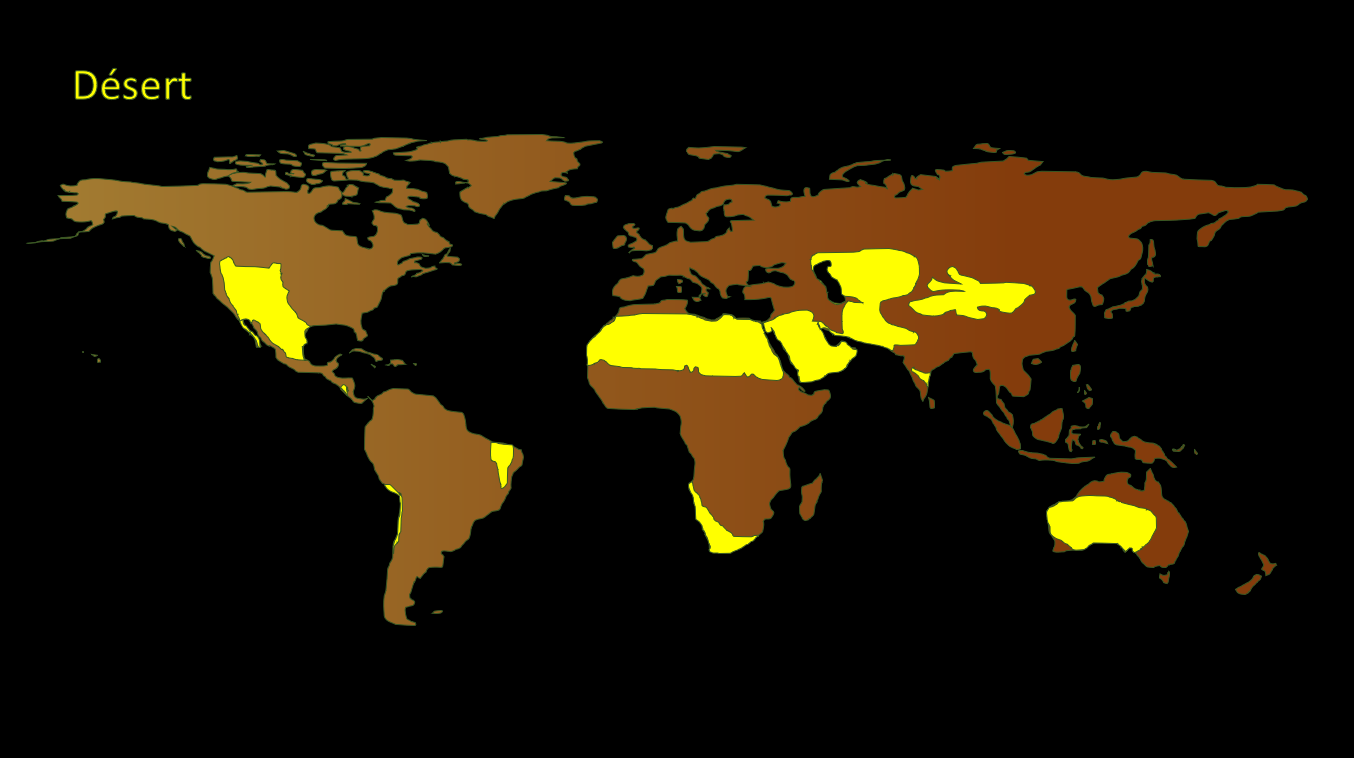

4.1.3 Le désert

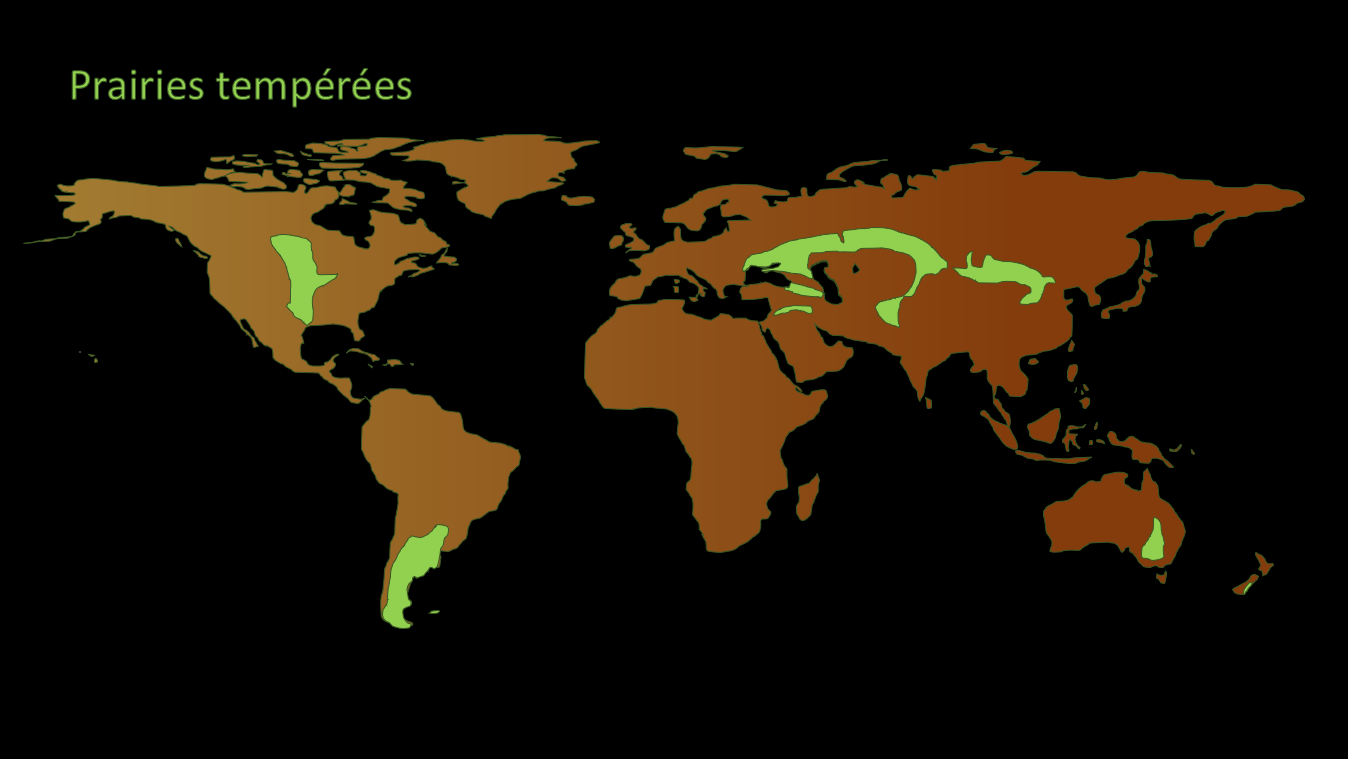

Les prairies tempérées sont semblables aux savanes. Cependant, elles sont caractérisées par une saison froide et longue et une saison chaude comportant certaines périodes de sécheresse. On y reconnait sans doute les climats canadiens, mais il existe aussi des prairies en Amérique du sud, en Asie et en Australie. Comme pour la savane, la flore de la prairie comporte peu d'arbre, mais une grande variété de graminées (herbes) et de plantes à fleurs. Les troupeaux de grands herbivores y sont présents, mais les rhinocéros et les girafes sont remplacés par les bisons, les chevaux sauvages et les cerfs. On y retrouve aussi une grande variété d'insectes comme des sauterelles et des papillons. Ces sols fertiles en font des zones de prédilection pour la culture du blé et de diverses céréales. Contrairement aux trois premiers biomes, on retrouve des prairies au Canada, principalement dans les provinces centrales de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.

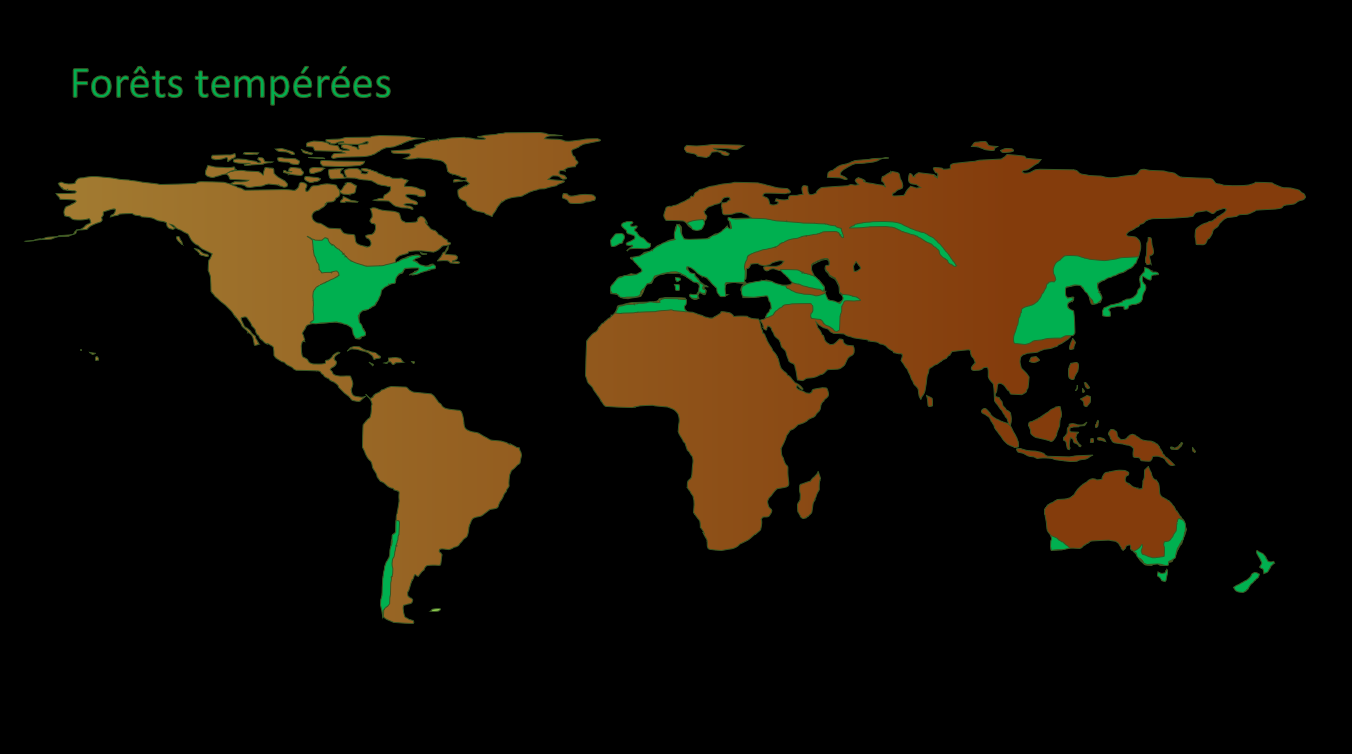

4.1.5 La forêt tempérée

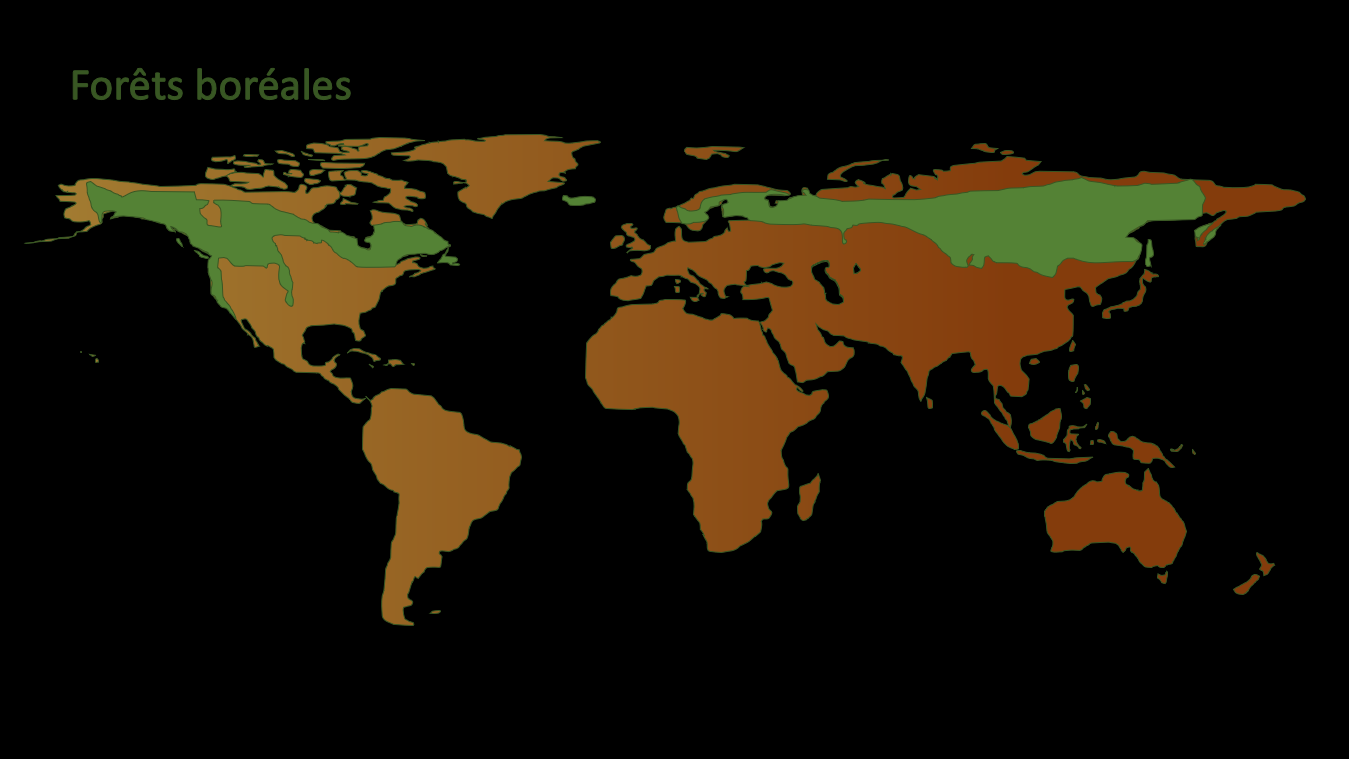

4.1.6 La forêt boréale (taïga)

4.1.7 La toundra

4.1.8 Le milieu alpin

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

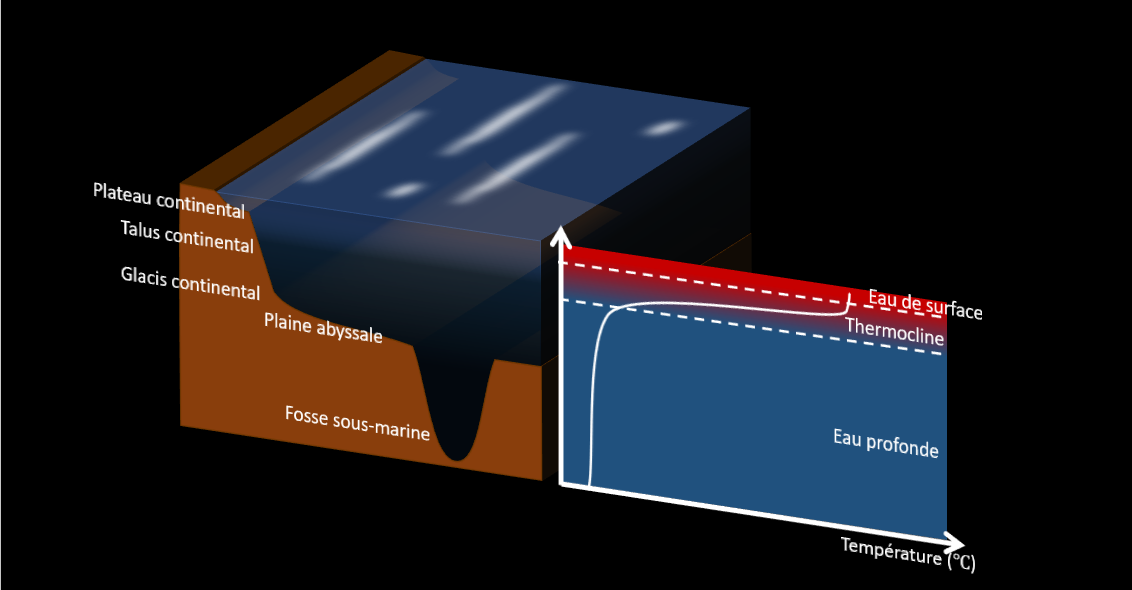

Continuer4.2. Biomes aquatiques

Comme pour les biomes terrestres, les espèces vivantes appartenant aux biomes aquatiques ont dû s'adapter à leurs milieux variés et hostiles. Imagine ! La vie a su trouver son chemin jusque dans les abysses des océans, là où même la lumière du Soleil ne peut se rendre et là où la pression est si grande que l'homme n'y survivrait pas. Elle a su se développer dans des endroits sans oxygène à des températures extrêmes. C'est aussi ça, les biomes aquatiques.

1 Salinité de l'eau

2 Température

3 Turbidité et l'énergie solaire

4 Profondeur

5 Taux d'oxygène dissous

6 Présence de substances nutritives

Évidement, certains de ces facteurs sont intimement liés. On peut penser à la turbidité, à la profondeur et à l'énergie solaire par exemple. Pourtant, l'un de ses facteurs est déterminant pour séparer les différents biomes, et ce facteur, c'est la salinité. On distingue donc les biomes aquatiques d'eau salée, soit les biomes marins, et les biomes aquatiques d'eau douce, soit les biomes dulcicoles.

LES BIOMES MARINS

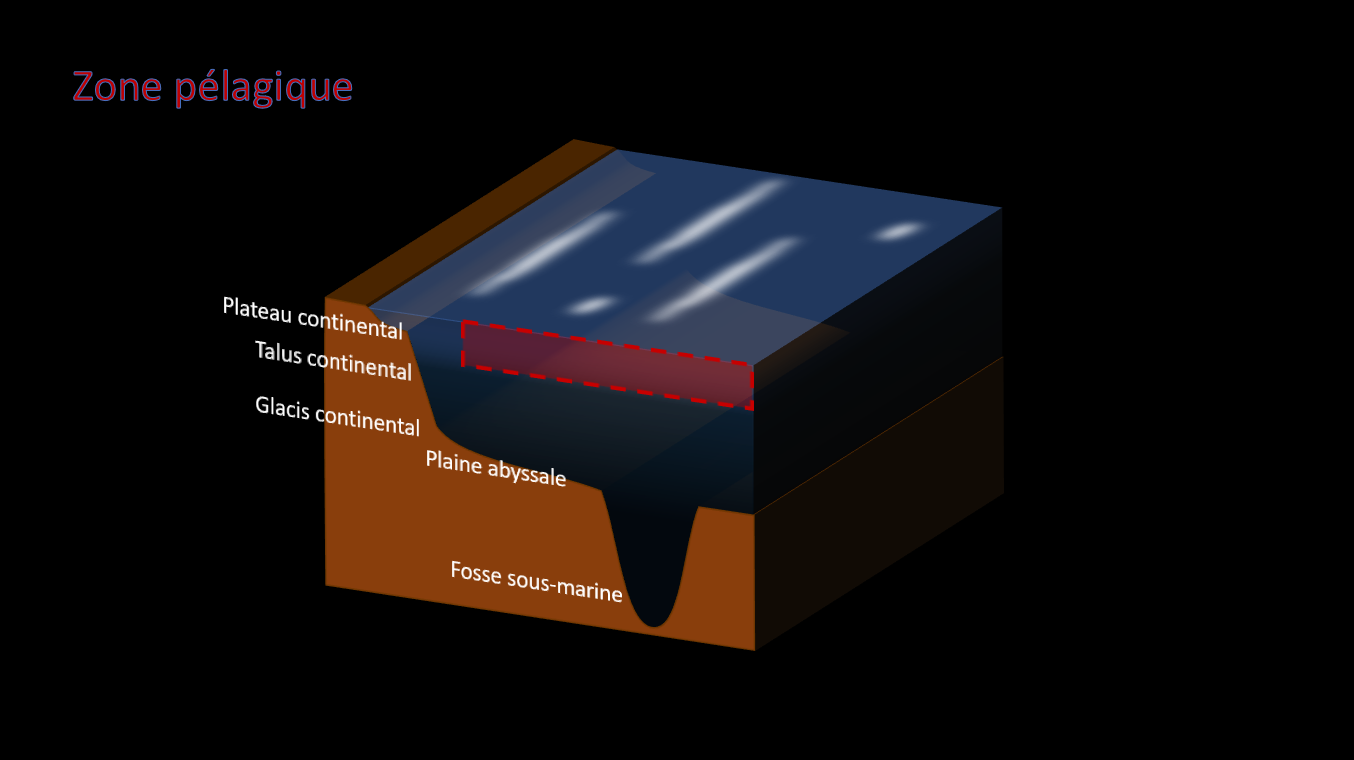

4.2.1 La zone pélagique océanique

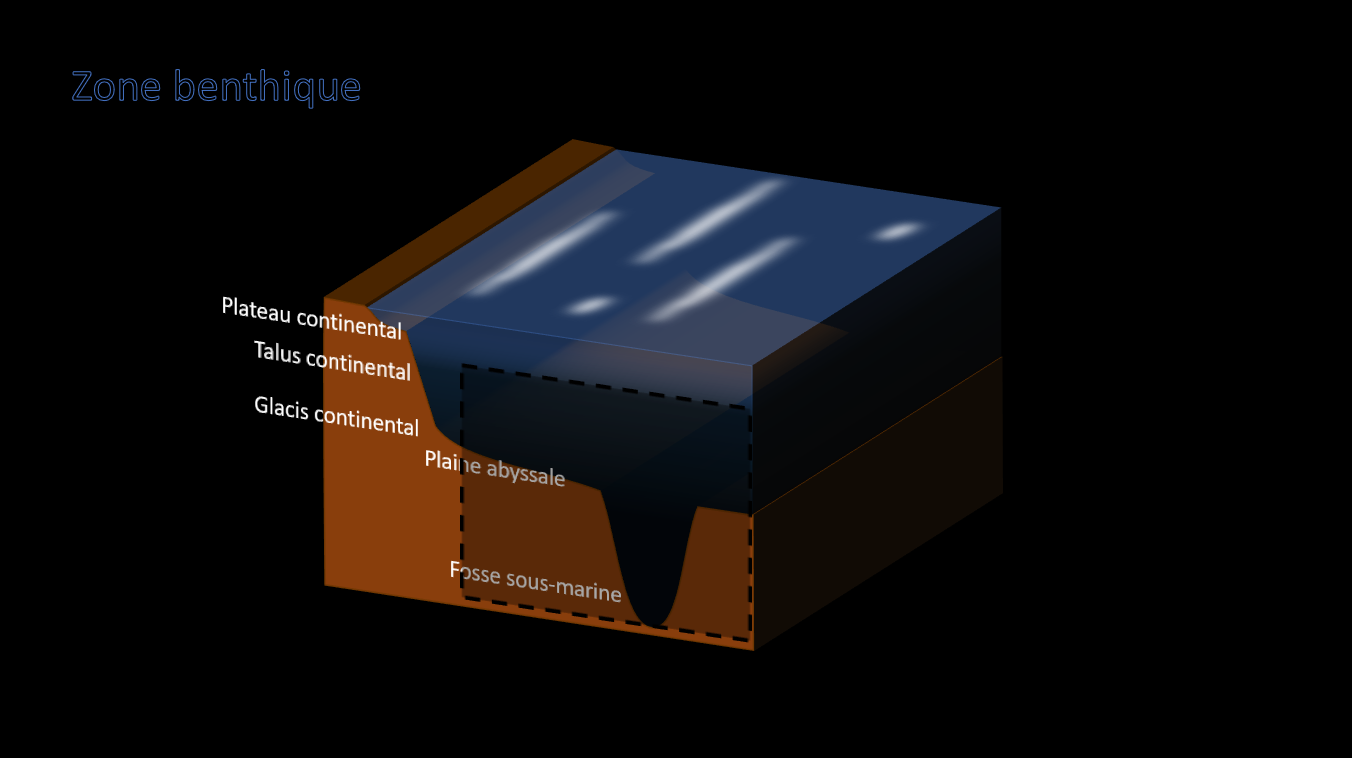

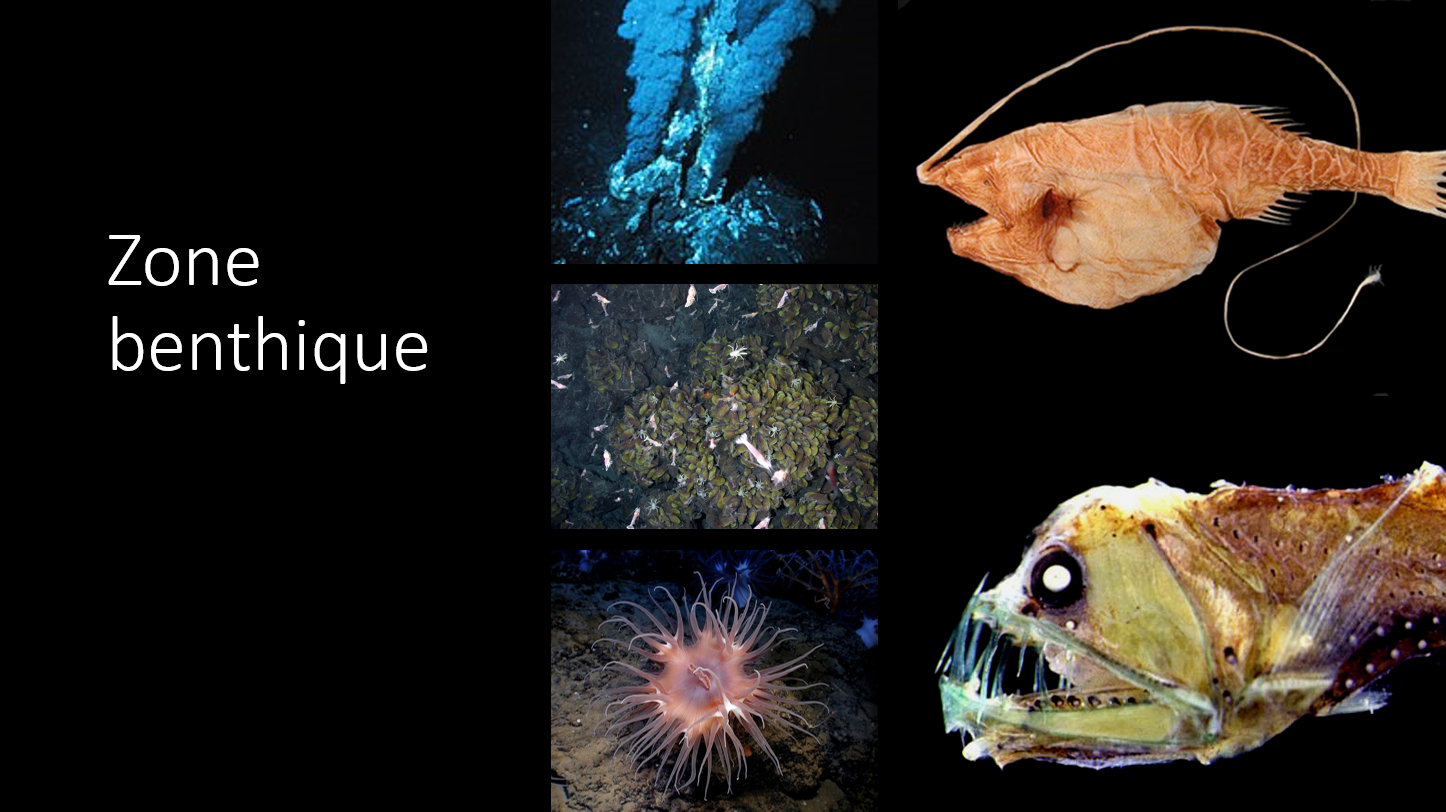

4.2.2 La zone benthique

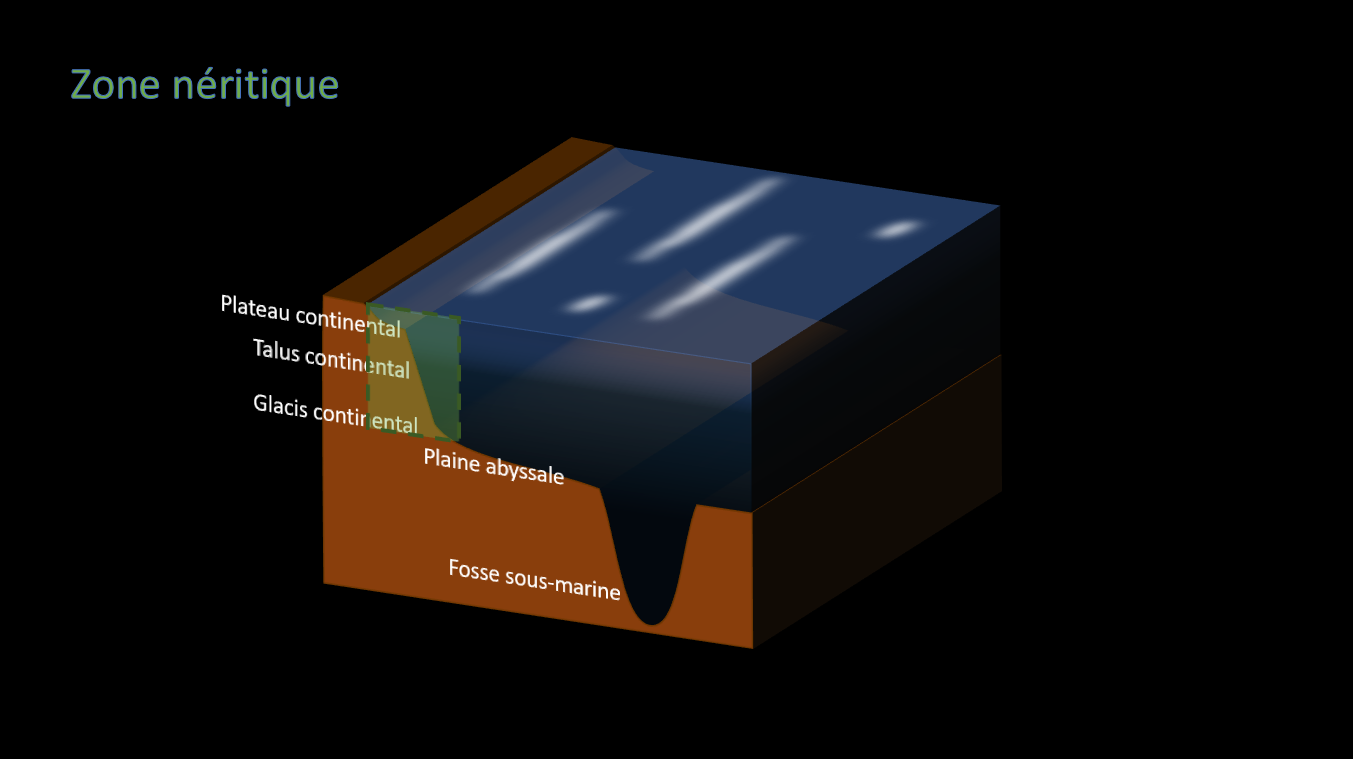

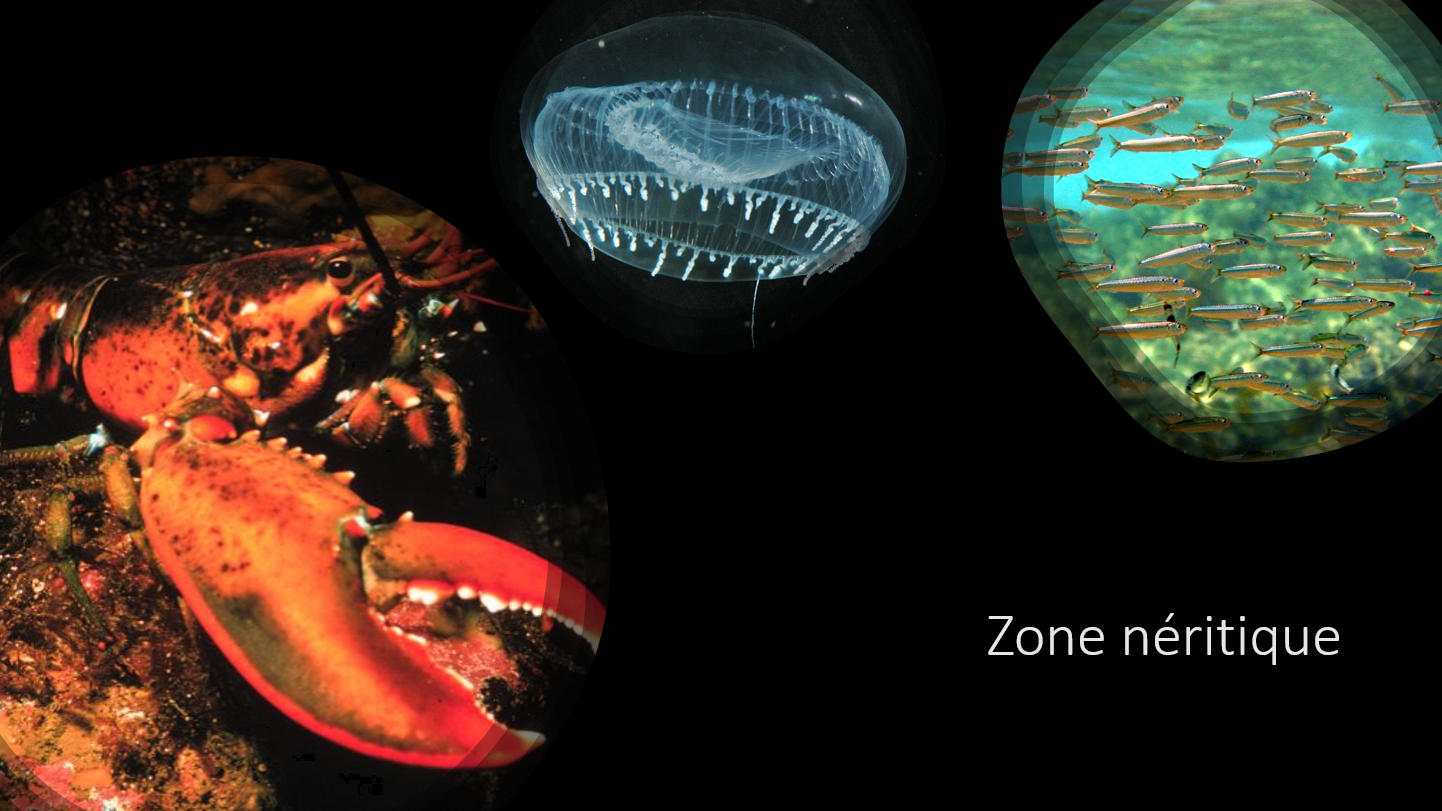

4.2.3 La zone néritique

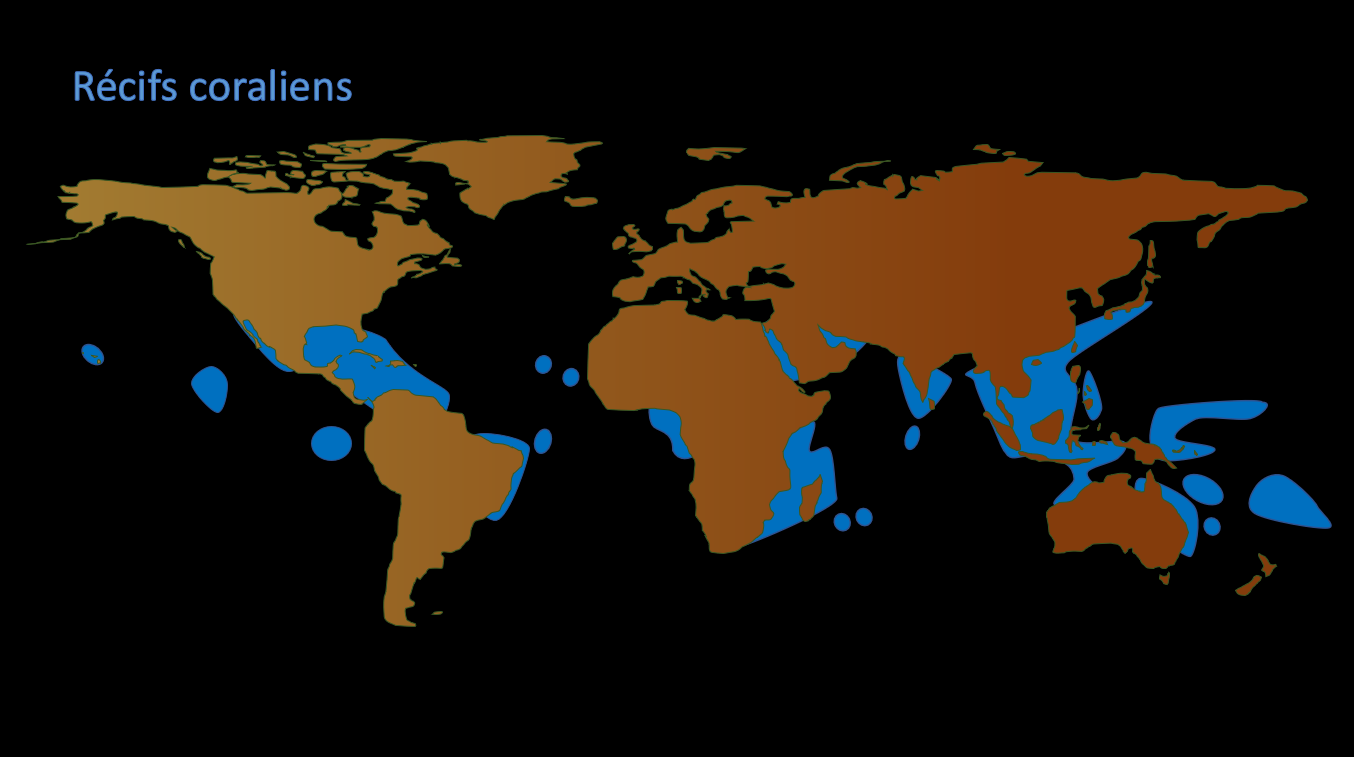

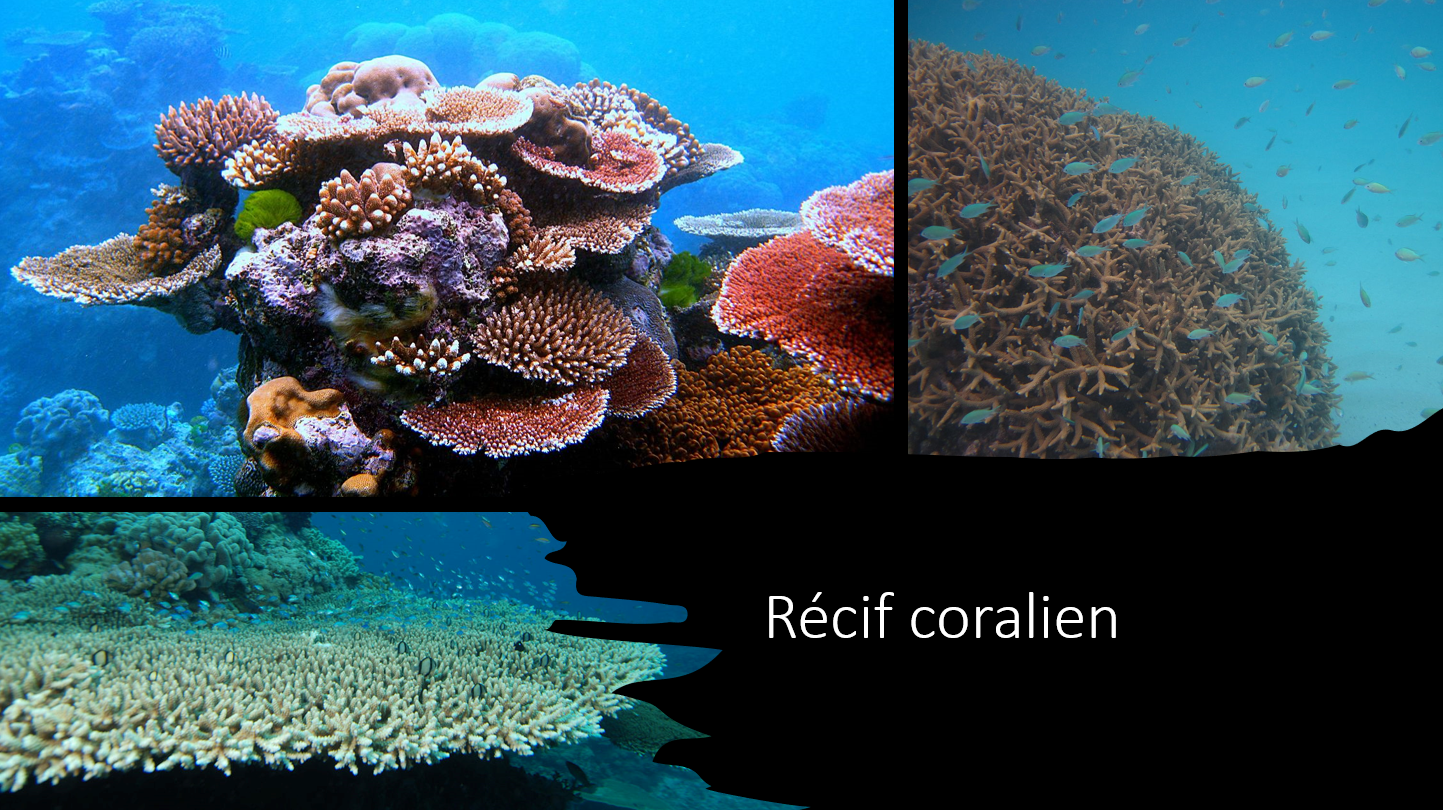

Lorsque les zones néritiques sont constituées d'eau plus chaude, on retrouve des structures de calcaire où la vie est particulièrement abondante. En effet, on y retrouve des écosystèmes à la biodiversité presqu'aussi riche que la forêt tropicale. Ces structures de calcaire, appelées récifs, sont formées par des invertébrés, les coraux. Bien que d'apparence spongieuse, les plongeurs doivent s'en méfier puisqu'ils sont durs et peuvent occasionner des blessures. Pourtant, les plantes aquatiques réussissent à s'y fixer et des milliers d'espèces y prolifèrent. Comme la vie qui s'y trouve se retrouve ensuite au fond des océans, les récifs coralliens sont un véritable piège à carbone et une solution possible à la surabondance des gaz carboniques atmosphérique. Malheureusement, les récifs sont en danger à cause de la surpêche, de l'acidification des océans et du réchauffement climatique.

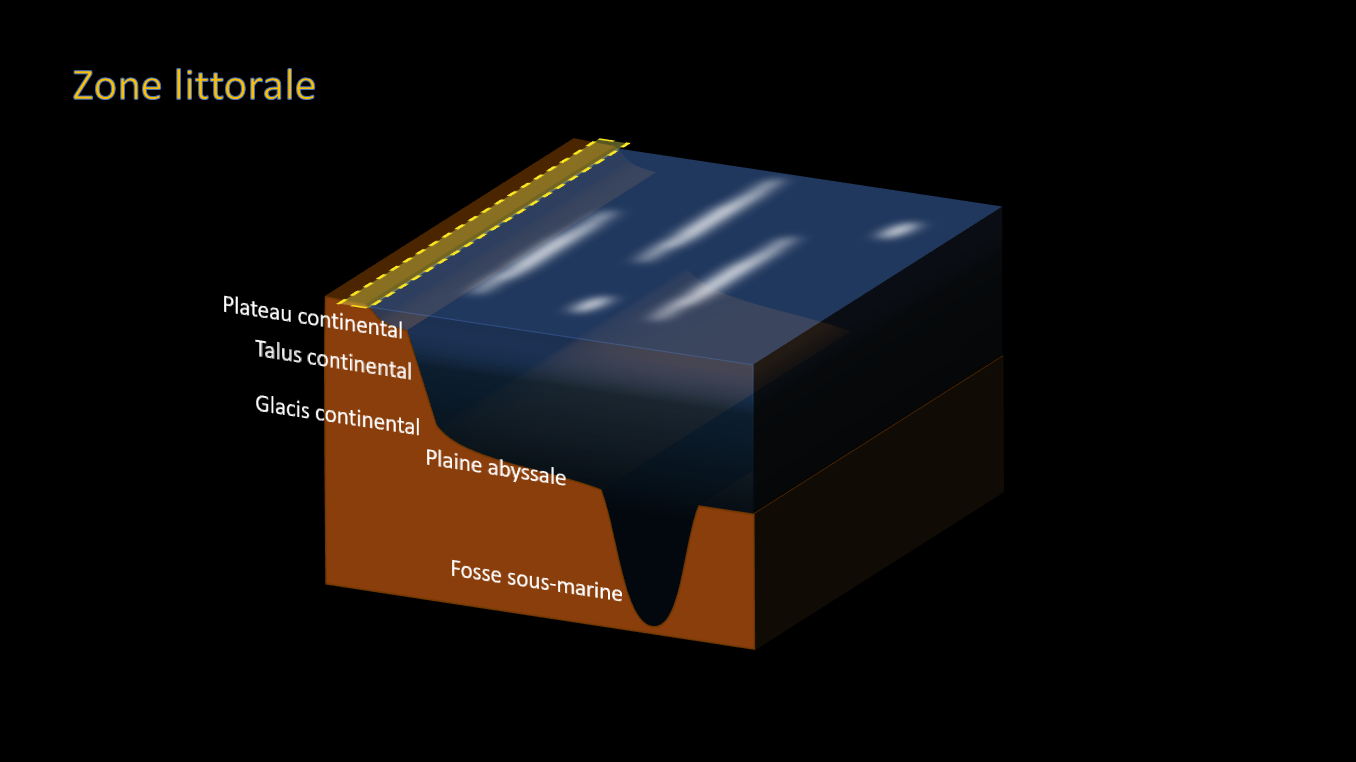

La zone littorale est, comme son nom l'indique, la zone située le long des côtes. Balayées par les vagues et soumises au rythme des marées, ces zones constituent tout de même l'habitat de crustacés, de moules, d'escargots et de vers. On y retrouve aussi des algues et des étoiles de mer. En gros, il s'agit des plages de sable ou de galets et des falaises qui bordent les mers.

L'estuaire est l'endroit où l'eau salée de la mer et l'eau douce d'un fleuve ou d'une rivière se mélangent. Comme ce mélange en fait une zone riche en nutriments et en minéraux, il s'agit d'une région où la vie et la biodiversité est très abondante. En effet, les animaux vont s'alimenter et se reproduire dans ces zones où la nourriture ne manque pas. L'estuaire du St-Laurent en est un bon exemple. Couvrant une large zone entre la Mauricie et la Côte-Nord, on y retrouve entre autre la région de Tadoussac où on peut observer une grande faune aquatique, y compris des rorquals communs et des bélugas.

Les cours d'eau comprennent les ruisseaux, les rivières et les fleuves. Ils sont caractérisés par un courant qui peut être fort par endroit et qui dépend des saisons. Ainsi, le courant des rivières est plus important à la fonte des neiges qu'en été, par exemple. Les eaux de ruissellements emportent avec elles moultes nutriments, mais aussi certains polluants hydrosolubles (qui se dissolvent dans l'eau). Les remous facilitent l'oxygénation de l'eau. Pourtant, lorsque le courant est trop fort, les algues peinent à s'y installer. Par contre, dans les méandres des rivières au débit plus calme, la faune et la flore peut s'apparenter à celles des lacs. C'est le cas, par exemple, du bassin de Chambly qui, à cause de l'accalmie du courant dû au renflement de la rivière Richelieu, permet aux éléments et aux contaminants de décanter et de sédimenter au fond du bassin. Certains poissons comme le saumon ou la truite sont des experts de nage en rivière et peuvent remonter le courant pour rejoindre des zones de frayère où ils pourront pondre leurs œufs.

Les lacs sont des eaux calmes entourées de terre. Comme leur grandeur et leur profondeur sont très variables, on trouve différentes formes de vie. Outre les plantes et les poissons, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles y retrouvent une source de nourriture et même un abri de certains prédateurs. Au printemps, le fort apport en eaux causé par la fonte des neiges cause un brassage important qui ramène les nutriments à la surface. Comme les lacs sont alimentés par des rivières, mais aussi par l'eau de ruissellement provenant des terres aux alentours, ils sont souvent l'aboutissement des polluants agricoles, industriels et urbains. Habituellement, la végétation qui abonde sur ses berges peut filtrer en partie l'eau qui s'y écoule, mais la coupe des arbres sur les berges des lacs font que les végétaux ne peuvent pas purifier suffisamment les eaux de ruissellement. Cette contamination sera vue plus en détail au module 15.

Les terres humides sont des zones de terres submergées par une eau stagnante, peu profonde et où la végétation est très dense. Outre les plantes aquatiques adaptées aux sols sursaturés d'eau, on y trouve des reptiles, des amphibiens, une très grande abondance d'insectes et certains mammifères. On distingue principalement trois types de terres humides, soit les marais, les marécages et les tourbières. Les marais et les marécages sont des zones immergées d'eau, mais les marécages comportent des arbres et des arbustes, alors que les marais en sont dépourvus. Quand aux tourbières, ce sont des sols gorgés d'eau et de boues. Les terres humides jouent deux rôles essentiels. D'abord, ce sont des filtres naturels qui piègent les polluants et assainissent les rivières et les lacs. Ensuite, elles agissent comme un réservoir d'eau qui limite les inondations en temps de crues lors de fortes pluies ou à la fonte des neiges. Or, dans plusieurs régions, on draine les zones humides dans le but de les assécher et d'en faire des zones résidentielles en bordure de lac. Cette urbanisation des zones humides accentuent les problèmes reliés à la crue des eaux.