M13S1_RE

Tu dois parcourir l'ensemble des chapitres de ce cahier de ressources pour bien te préparer au test de validation de cette station.

3. Écosystème

3.1 Qu'est-ce qu'un écosystème ?

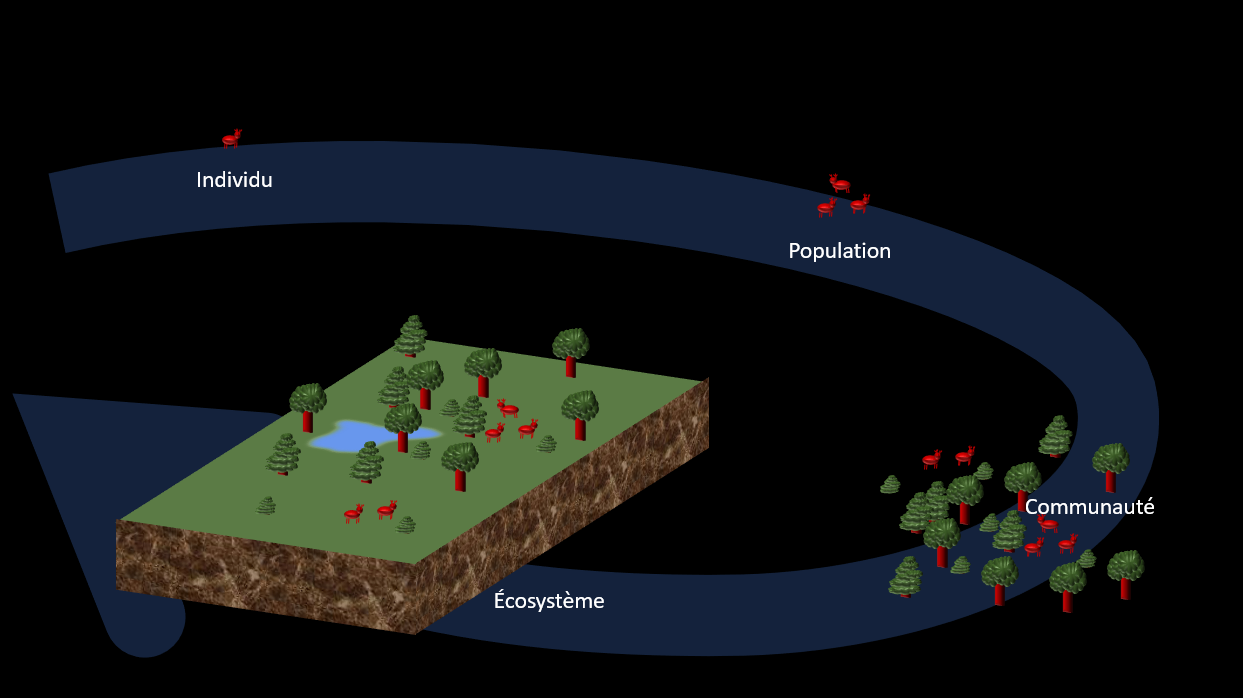

Un écosystème comprend l'ensemble de la communauté qui habite un territoire donné, mais aussi les éléments non-vivants qui s'y trouvent (nutriments, eau, air...). Un écosystème comprend donc les éléments vivants et non-vivants, ainsi que toutes les interactions qu'ils auront afin de recycler la matière et de rentabiliser l'énergie. Lors de ces échanges, il est important de distinguer le flux de matière et le flux d'énergie. C'est ce que nous étudierons ici.

3.2 Les relations trophiques

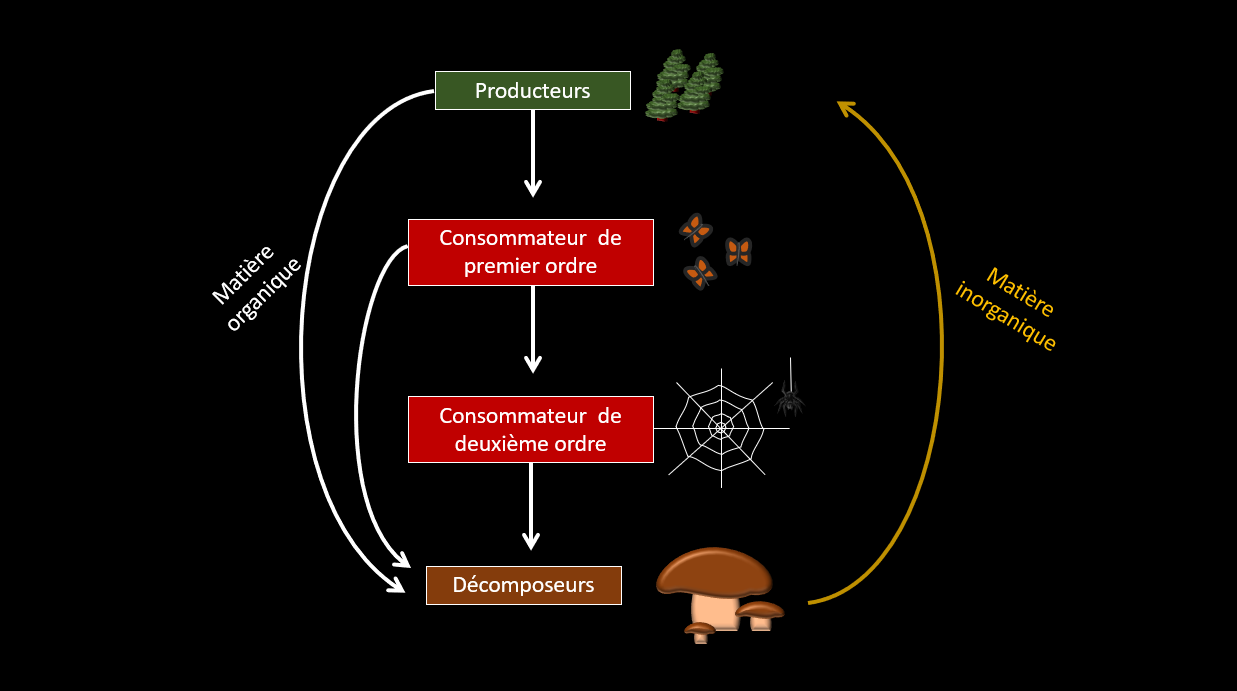

Les relations trophiques d'un écosystème, c'est l'ensemble des relations liées à l'alimentation des différents organismes qui forment un écosystème. Il existe trois niveaux trophiques, soit les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. Chacun d'entre eux auront un rôle important à jouer dans l'étude des flux de matière et d'énergie.

Lorsqu'on parle du flux de matière, on parle des composantes, sels minéraux et nutriments, qui serviront de matière première pour la constitution des organismes. Ainsi, on distingue la matière inorganique (matière qui n'est pas produite par un organisme vivant comme l'eau ou les sels minéraux) et la matière organique (matière qui compose les organismes vivants comme les sucres, les protéines, les gras...).

3.2.1 Les producteurs

Les organismes producteurs sont dits autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure d'utiliser l'énergie solaire pour transformer la matière inorganique en matière organique et ainsi, d'assurer par eux-mêmes leur survie. On parle ici des végétaux de nos forêts, des arbres et des fleurs, mais aussi des plantes aquatiques et des différentes espèces de phytoplancton. Ils ont une importance capitale puisqu'ils sont à la base de la chaine alimentaire. Ils fournissent donc la matière organique et l'énergie à tout l'écosystème dans lequel ils évoluent. Ce sont d'ailleurs les producteurs qui sont les premiers à réintégrer un milieu lorsqu'il subit une catastrophe comme un incendie ou une éruption volcanique.

3.2.2 Les consommateurs

Les consommateurs sont hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent transformer la matière inorganique en matière organique. Ils doivent donc assurer un apport en matière organique via leur alimentation. Un écosystème peut supporter un certain nombre de niveaux de consommateurs. Ainsi, les consommateurs de premier ordre sont les animaux granivores ou herbivores qui se nourrissent directement du producteur. En d'autres mots, les consommateurs primaires sont les herbivores. Si certains ont une petite taille, comme les insectes ou le zooplancton, les consommateurs primaires peuvent aussi avoir une taille impressionnante comme c'est le cas pour les chevaux, les rhinocéros ou les éléphants.

3.2.3 Les décomposeurs

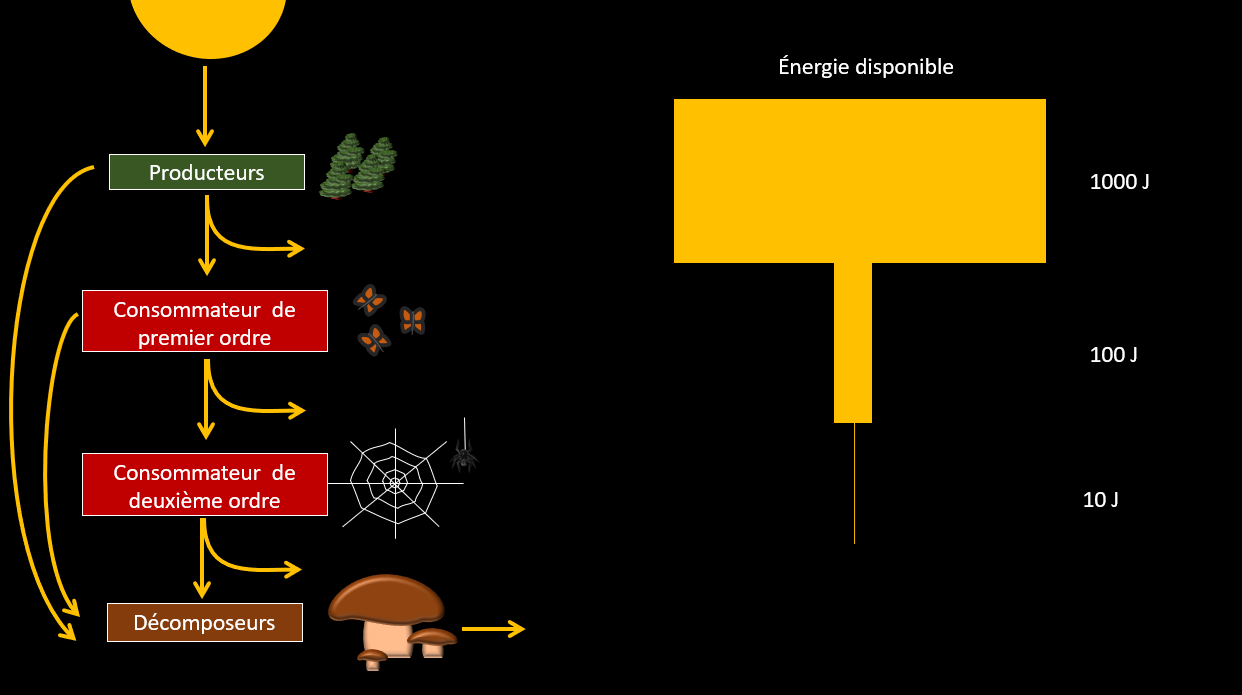

3.3 Le flux énergétique

Si la matière peut être récupérée par les décomposeurs, il n'en n'est pas de même au niveau de l'énergie. Ainsi, si le passage d'un niveau trophique à l'autre est associé à une importante perte d'énergie, celle-ci ne peut être récupérée par les décomposeurs comme c'était le cas pour la matière. Cette énergie est perdue sous forme de chaleur pour croître, se déplacer, se reproduire ou se décomposer. L'énergie du Soleil et le travail des producteurs sont donc essentiels pour la survie de l'ensemble de l'écosystème. C'est d'ailleurs ce qui explique comment la chute d'une astéroïde dans le Golfe du Mexique ait pu affecter l'ensemble de la planète et causer la disparition de plus de la moitié des espèces, notamment les dinosaures. La Terre aurait alors été enveloppée par une importante couche de nuages de poussières empêchant ainsi les plantes de faire de la photosynthèse. Comme les végétaux sont les organismes dont le rôle est de capter l'énergie solaire et de fournir en énergie l'ensemble de la chaine alimentaire, ce sont toutes les espèces qui ont souffert de cette baisse de luminosité. Les consommateurs primaires, privés de nourriture pour leur fournir de l'énergie, seraient d'abord disparus, suivis des consommateurs secondaires et ainsi de suite. Ceux qui auraient alors survécu sont les plus petits, qui ont besoin de moins de nourriture et qui, jusque là, étaient de petite taille pour se cacher des terribles prédateurs géants. Parmi ces petits survivants, il y avaient des mammifères qui ont ainsi profité de la disparition de leur plus grands prédateurs.

3.4 Les perturbations et les successions écologiques

Lors d'une perturbation importante, la réaction du milieu suit un long processus qui permet à l'écosystème d'atteindre un nouvel équilibre. On appelle ce processus la succession écologique. Nous avons déjà évoqué plusieurs perturbations naturelles pouvant créer un débalancement et menacer la vie des écosystèmes comme une sécheresse, une période de crue, un feu de forêt ou une éruption volcanique. L'homme peut aussi être la cause de ces perturbations. L'exploitation forestière ou minière, l'introduction d'un organisme exotique dans un milieu ou la contamination d'un milieu peuvent être des sources de perturbations d'un milieu et peuvent causer un certain stress sur l'écosystème.