Les revendications sociales après 1980

4. L’égalité hommes-femmes et les revendications féministes

4.2. La conciliation travail-famille et la parité

Depuis les années 1960, le mouvement féministe remet en question les valeurs selon lesquelles les femmes se doivent d’assumer l’ensemble des responsabilités domestiques et familiales. Malgré la lutte contre les stéréotypes sexistes, les femmes continuent souvent de porter une plus grande charge que les hommes en ce qui concerne les travaux domestiques et l’organisation de la vie familiale.

De nombreuses femmes doivent ainsi choisir entre leurs ambitions professionnelles et personnelles, un enjeu qui préoccupe de plus en plus l’État québécois à la fin du 20e siècle. En effet, le gouvernement provincial réforme d’abord le droit de la famille en 1981 pour établir l’égalité juridique des époux, mutuellement responsables de l’éducation de leurs enfants. Grâce à cette loi, les femmes gardent dorénavant leur nom de famille lorsqu’elles se marient, ne pouvant plus prendre celui de leur époux. Dans les années 1990, l’élaboration de la politique familiale par le gouvernement québécois répond également à l’enjeu de la conciliation travail-famille, puisque les centres de la petite enfance soutiennent les femmes qui veulent réintégrer leur emploi après leur congé de maternité.

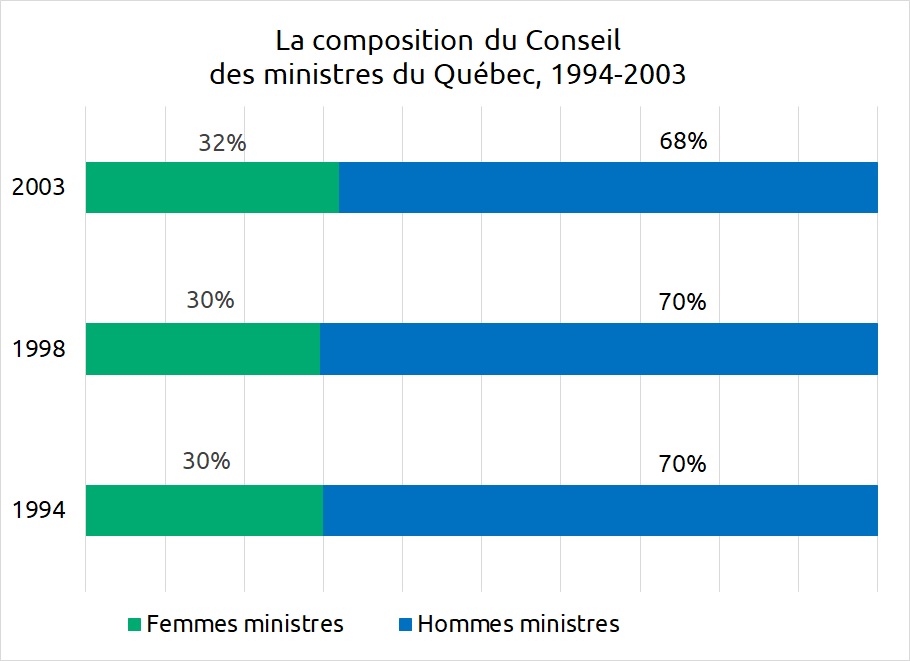

La présence accrue des femmes sur le marché du travail ne s’accompagne pas toujours d’un changement de mentalités dans les partis politiques, les organismes publics et les entreprises privées. Dans les années 1980, les femmes demeurent minoritaires dans les postes décisionnels importants, que ce soit en tant que ministre du gouvernement québécois, directrice dans une société d’État ou comme membre du conseil d'administration d’une compagnie privée. Au cours des décennies suivantes, la parité devient ainsi une revendication des organisations féministes, de même qu’un objectif à atteindre pour les gouvernements et les entreprises qui partagent cette préoccupation.

Entre 1920 et 2010, les données des recensements canadiens montre que le pourcentage de femmes dans la société canadienne oscille entre 48,5 % et 50,5 %. Pourtant, au début du 21e siècle, elles continuent de représenter moins de 20 % des membres des conseils d’administration des entreprises privées. Qu’en est-il de leur représentation politique comme ministres?

Explique comment l’application de la parité en politique permet aux femmes d’être plus présentes dans les prises de décisions politiques.

Dans ta réponse, tu devras préciser chacun des éléments ci-dessous et les lier entre eux.

- La représentation des femmes en tant que ministre

- L’application du principe de la parité

- Une conséquence sur la composition du Conseil des ministres

Extrait d’une publication du Conseil du statut de la femme publiée en 2015

« La zone de parité ou la zone paritaire est une conception qui réfère à un équilibre de 40/60 entre les femmes et les hommes au sein d’un groupe. »

Source : Conseil du statut de la femme, Les femmes en politique : en route vers la parité, Gouvernement du Québec, 2015, p. 3, en ligne sur Conseil du statut de la femme.

Extrait d’un article de revue publié en 2019

« Les femmes sont minoritaires tant à la Chambre des communes que dans les chambres législatives des provinces et territoires. Pour pallier ce problème, la nomination de conseils des ministres paritaires, c’est-à-dire composés d’autant d’hommes que de femmes, s’est répandue. Bien qu’elle ne soit pas un phénomène nouveau au Canada, cette parité n’est toujours pas la norme. C’est Jean Charest, alors premier ministre du Québec, qui a lancé le bal en 2007, en nommant le premier conseil des ministres paritaires du pays. Rachel Notley (Alberta, 2015), John Horgan (Colombie-Britannique, 2017) et François Legault (Québec, 2018) ont également répété l’exercice. »

Source : Carol-Ann Rouillard et Mireille Lalancette, « Les cabinets paritaires canadiens, d’hier à aujourd’hui », L’actualité, 21 novembre 2019, en ligne sur L’actualité.