La population québécoise et la culture au tournant du 21e siècle

3. La culture québécoise au tournant du 21e siècle

À partir des années 1960, la culture devient un secteur dans lequel l’État s’implique pour assurer la protection de la langue française et pour soutenir le développement de la culture québécoise. Depuis les années 1980, les changements économiques engendrés par le néolibéralisme, les débats sur le statut politique du Québec et le développement technologique modifient les enjeux reliés à la culture. L’État québécois et les acteurs du domaine culturel se questionnent sur le rôle de la culture québécoise comme outil pour promouvoir le statut distinct du Québec au sein du Canada, sur son financement et sur la pression qu’exerce sur elle la culture américaine.

En 1992, le gouvernement du Québec adopte une politique culturelle pour réaffirmer son rôle dans la promotion, la protection, le financement et la diffusion de la culture québécoise. Le gouvernement précise que cette politique s’adresse à tous les Québécois, quelle que soit leur origine, et qu’elle réfléchit aux moyens de favoriser l’accès et la participation de toute la population à la culture québécoise, notamment par le biais de l’éducation.

Le financement et la diffusion de la culture

Pour valoriser l’importance de la culture et pour assurer la contribution de l’industrie culturelle à l’économie, le gouvernement québécois accentue le financement des organismes culturels et des projets artistiques. Dans les années 1990, le gouvernement provincial multiplie les subventions. Au Québec, les artistes peuvent soumettre leurs projets au Conseil des arts et des lettres du Québec ou à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Ces organismes soutiennent des écrivains comme Dany Laferrière et Naomi Fontaine, des metteurs en scène comme Wajdi Mouawad et Robert Lepage, des cinéastes comme Denis Villeneuve et Louise Archambault, des chorégraphes comme Marie Chouinard ainsi que des musiciens comme Alexandra Stréliski et Arcade Fire.

Dans le Québec contemporain, l’État québécois continue de construire, de financer et d’administrer des lieux de diffusion éducatifs et touristiques comme les musées, les salles de spectacle et les bibliothèques. Dans les années 2000, le gouvernement réorganise notamment Bibliothèque et Archives nationales du Québec avec l’inauguration de la Grande bibliothèque ainsi que la mise en commun du patrimoine documentaire québécois, accessible dans une douzaine d’édifices répartis dans plusieurs villes de la province.

Malgré le dynamisme des institutions culturelles du secteur public, le financement et la diffusion de la culture demeurent fortement tributaire des entreprises privées. Les subventions gouvernementales appuient la musique, le cinéma et la télévision, mais ces industries comptent principalement sur les revenus tirées des concerts, des visionnements en salle et des diffusions en ligne. Ce contexte économique incite plusieurs artistes à viser un plus vaste marché que celui du Québec, ce qui contribue au rayonnement de la culture québécoise à travers le monde, que ce soit par l’entremise des spectacles du Cirque du Soleil ou du Festival international de Jazz de Montréal, de la musique de Leonard Cohen ou de Céline Dion ainsi que des films de Xavier Dolan.

Les enjeux liés à l’industrie culturelle

De nombreux artistes québécois, qu’ils soient reconnus sur la scène internationale ou à l’échelle locale, affrontent la concurrence de l’industrie culturelle en provenance des États-Unis. Pour exploiter le marché québécois, l’industrie culturelle américaine mise entre autres sur des plateformes numériques d’écoute ou de visionnement en continu accessibles en ligne.

Les plateformes numériques exposent la population québécoise à des productions culturelles du monde entier, mais elles offrent peu de contenus produits au Québec. La compétition qu'engendre les transformations de l’industrie culturelle n’empêche pas les artistes québécois de continuer à produire des œuvres francophones et d’entretenir l'effervescence de la culture québécoise.

Explique comment des changements technologiques et culturels amènent le gouvernement provincial à encadrer les services numériques.

Réponds à la question en précisant les éléments ci-dessous et en les liant entre eux.

- Un changement technologique dans les habitudes de consommation de la culture à partir de 2010

- Un enjeu pour l’économie et la culture québécoises

- Une intervention du gouvernement québécois

Extrait d’un article de journal publié en 2017

« [L’avocate et politicienne Marwah Rizqy] rappelle quelques constats fondamentaux : le Canada est parfaitement souverain en matière de fiscalité sur son territoire; la fourniture d’un service est taxable; et pour forcer une compagnie offrant un service au pays, même à partir de l’étranger, il suffit de légiférer [...]. “On ne peut pas se permettre de dérouler le tapis rouge à une multinationale américaine [comme Netflix], surtout dans le contexte actuel où les Américains attaquent l’économie, particulièrement celle du Québec [...].” »

Source : Stéphane Baillargeon, « Le Canada renonce-t-il à sa souveraineté culturelle devant Netflix? », Le Devoir, 30 septembre 2017, en ligne sur Le Devoir.

Extrait d’un article de journal publié en 2019

« Obligatoire depuis le 1er janvier, l'inscription au registre mis sur pied par Québec force les entreprises étrangères vendant des services numériques à facturer la TVQ [taxe de vente du Québec], [...]. Toutes les grandes entreprises visées, les Netflix, Spotify, Apple, Amazon, Facebook et Google, facturent la taxe de vente québécoise à leurs clients. [...]

L'intention de cette loi annoncée dans le dernier budget [du ministre des finances] en mars 2018 “n'est pas de freiner l'économie numérique, mais d'assurer l'équité fiscale et une concurrence loyale pour nos entreprises”, précise-t-il. »

Source : Karim Benessaieh, « La “taxe Netflix” a rapporté deux fois plus que prévu à Québec », La Presse, 1 mai 2019, en ligne sur La Presse.

Extrait d’une étude universitaire sur Netflix

Bien que sa plateforme numérique soit disponible au Canada uniquement depuis 2010, Netflix est en activité depuis 1997 en Californie d'abord sous la forme d'une boutique électronique de location de DVD livrés à domicile par service postal. [...]

Au Canada, on estime que l'entreprise possède environ 6 millions d'abonnés. Netflix compte à présent 118 millions d'abonnés partout dans le monde, une croissance de 392 % sur une période de six ans. »

Source : Hélène Aucoin, L’irruption de Netflix sur le marché canadien : la réponse du gouvernement canadien, Mémoire de maîtrise (communication), Université du Québec à Montréal, 2019, p. 10, en ligne sur Archipel UQAM.

Les enjeux liés à la langue française

Dans les années 1980 et 1990, la Charte de la langue française (loi 101) continue de susciter des débats au sein de la population québécoise. En effet, des membres de la communauté anglophone soutiennent que la loi 101 va à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. En plus de critiquer les mesures qui obligent l'affichage commercial et publicitaire en français, certains anglophones revendiquent le droit de choisir la langue d’enseignement de leurs enfants. Ces contestations se rendent devant la Cour suprême du Canada, qui invalide tour à tour les mesures sur la langue d’affichage et d’enseignement.

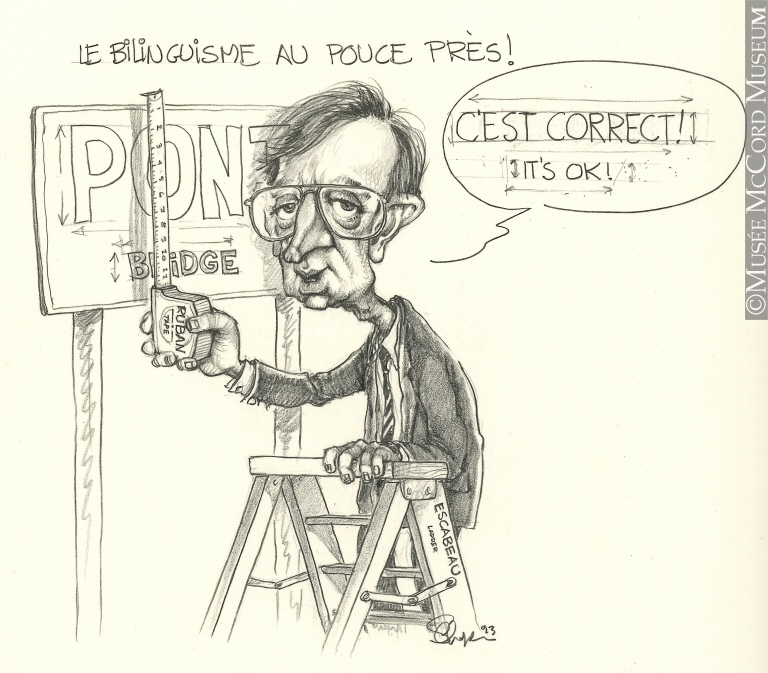

Pour s’ajuster aux jugements de la Cour suprême, le gouvernement de Robert Bourassa modifie la Charte de la langue française en permettant l’affichage dans d’autres langues que le français et en facilitant le choix de langue d’enseignement pour les anglophones. Par exemple, la loi 86 permet l’affichage bilingue à l’extérieur et à l’intérieur des commerces, en autant que le français soit prédominant. Dans les années 2010 et 2020, les gouvernements du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec proposent des mesures pour renforcer la protection de la langue française, suscitant de nouvelles contestations par certains anglophones.

Le document 9 fait référence à la loi 86 qui modifie certaines mesures de la Charte de la langue française.

À partir de la caricature, établis ce que la loi 86 indique comme mesure sur la langue d’affichage. Justifie ta réponse à partir de l’explication de la caricature.

Le bilinguisme au pouce près!

PONT (BRIDGE)

RUBAN (TAPE)

ESCABEAU (LADDER)

Bulle : « C’EST CORRECT! IT’S OK! »