La population québécoise et la culture au tournant du 21e siècle

| Site: | Moodle CSSRDN |

| Cours: | Cap-Jeunesse - Histoire du Québec et du Canada • 4e secondaire • 2022-2023 - Adapté |

| Livre: | La population québécoise et la culture au tournant du 21e siècle |

| Imprimé par: | Visiteur anonyme |

| Date: | mardi 20 janvier 2026, 12:05 |

1. Introduction

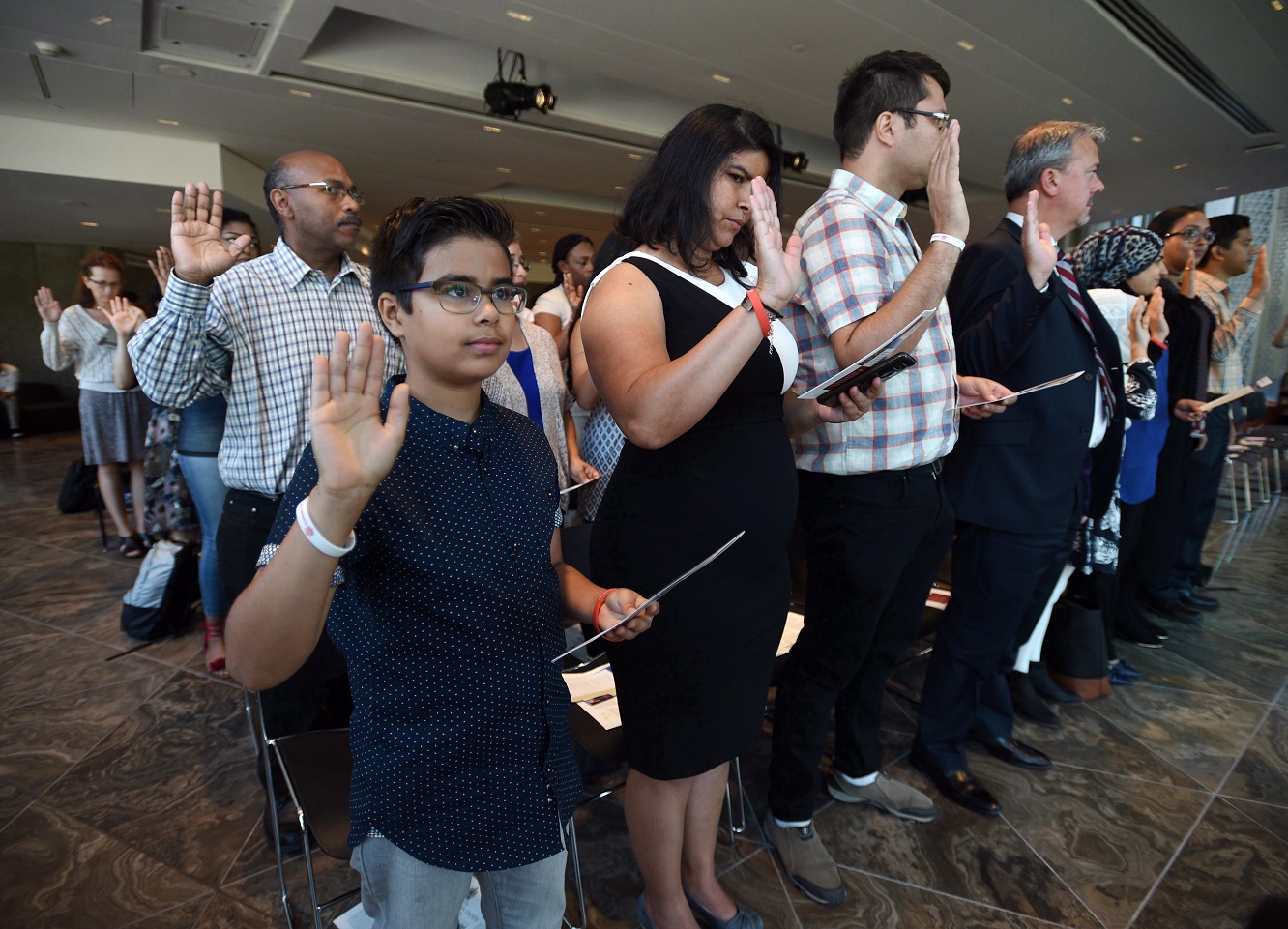

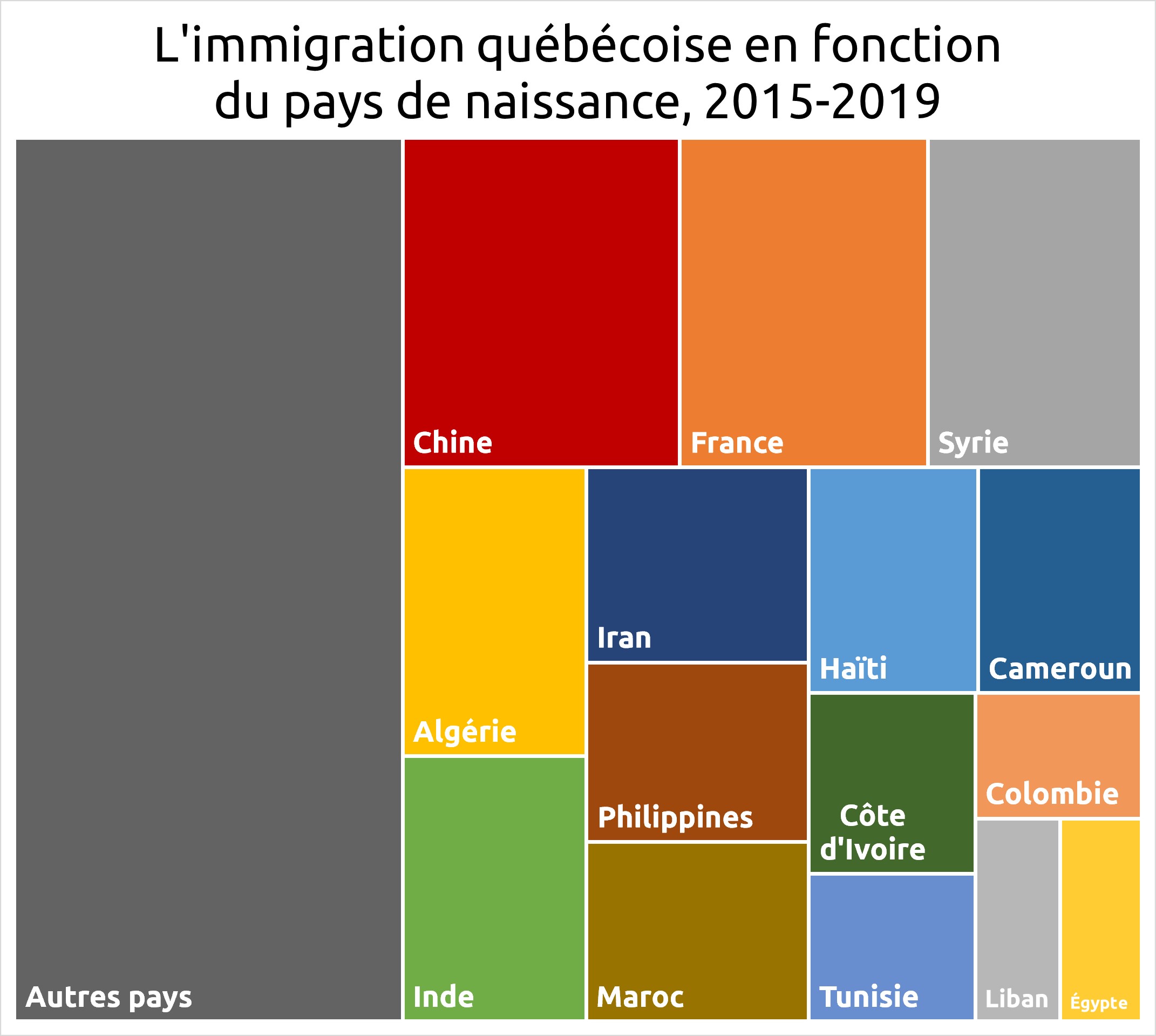

À la fin du 20e siècle, la composition de la population québécoise se transforme : l’âge moyen augmente graduellement et les appartenances ethnoculturelles sont de plus en plus diversifiées. Dans les années 1990, la chute de l’Union soviétique et les conflits qu’elle entraine amènent au Québec une vague d’immigrants venus des pays slaves. Au début du 21e siècle, les immigrants arrivent majoritairement de la Chine, de la France, du Maghreb (surtout l’Algérie) et de la Syrie, aux prises avec un important conflit depuis 2011.

L’industrie culturelle québécoise doit composer avec les politiques néolibérales, aux débats sur le statut politique du Québec et au développement technologique. Ce contexte influence les réflexions sur le financement et sur la diffusion de la culture ainsi que sur la protection de la langue française.

Finalement, la démocratisation de l’utilisation d’Internet renforce une ère de l’information déjà déclenchée par les médias de masse dans la deuxième moitié du 20e siècle. L’utilisation d’Internet relance les débats sur le rapport qu’entretient la population à l’information.

Comment les changements démographiques et culturels influencent-ils les choix de la société québécoise après 1980?

En route vers la réussite

En route vers la réussite

À la fin de ce chapitre, tu mettras en pratique la compétence 2 du programme d’histoire du Québec et du Canada (Interpréter une réalité sociale) à travers l’étude des enjeux sociodémographiques et culturels auxquels les Québécois sont confrontés au tournant du 21e siècle. Tu pourras utiliser le guide conçu pour t’aider à comprendre les différentes étapes nécessaires pour répondre rigoureusement à une question de compétence 2.

2. La population québécoise depuis 1980

Dans les années 1980, le gouvernement québécois poursuit ses efforts pour obtenir plus d’autonomie en matière d’immigration, un champ de compétence partagé avec le gouvernement fédéral. En 1991, les deux paliers de gouvernement signent l’Accord Canada-Québec.

L'Accord Canada-Québec confirme que le gouvernement provincial peut sélectionner l’ensemble des immigrants qui entreront au Québec en fonction de ses propres critères, parmi lesquels compte la connaissance de la langue française. Cette entente attribue également au gouvernement québécois la responsabilité d’intégrer les nouveaux arrivants à la société québécoise. L'intégration passe entre autres par l’insertion de ces néo-Québécois sur le marché du travail et par la francisation de ceux qui ne connaissent pas le français.

Dans le Québec contemporain, les nouveaux arrivants continuent de faire face aux défis de l’intégration à la société qui les accueille. En effet, plusieurs immigrants doivent d’abord apprendre une nouvelle langue afin de communiquer avec leurs concitoyens et de trouver un emploi pour participer à la vie économique. L’insertion des nouveaux arrivants sur le marché du travail est parfois difficile puisque les employeurs ne reconnaissent pas toujours leurs diplômes et leur expérience de travail.

Les immigrants affrontent aussi les préjugés de certains citoyens, dont les opinions se traduisent par de la discrimination ou par des paroles et des actes haineux. Pour surmonter les défis de l’intégration, les immigrants continuent de s’appuyer sur leurs communautés culturelles, dont plusieurs font partie de la société québécoise depuis plusieurs générations.

Depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, les personnes discriminées en raison de leurs croyances, de leur religion ou de leur handicap peuvent s'appuyer plus facilement sur les tribunaux pour se défendre. Pour éviter la discrimination, les tribunaux accordent des accommodements qui permettent notamment d’adapter l’environnement de travail au handicap d’un employé ou d’autoriser les congés de travailleurs lors des fêtes religieuses.

Dans les années 2000, certains accommodements font l’objet d’une couverture médiatique qui suscite des débats sur la place de la religion dans l’espace public et la mise en application de la neutralité religieuse par l’État québécois. Depuis les années 2010, les gouvernements provinciaux tentent tour à tour de renforcer la laïcité au sein des institutions publiques, ce qui prend notamment forme avec l’interdiction du port de signes religieux par les personnes en position d’autorité.

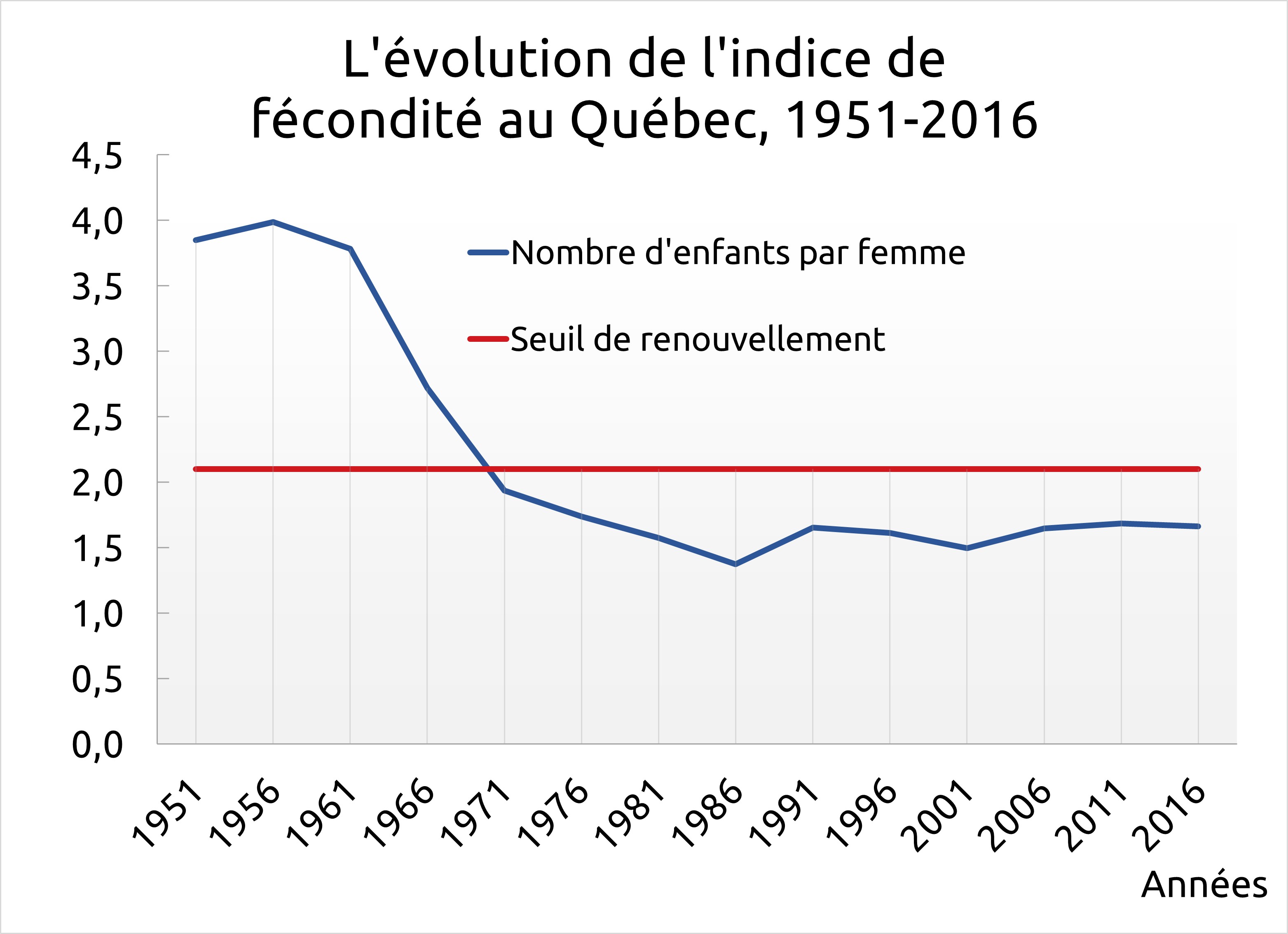

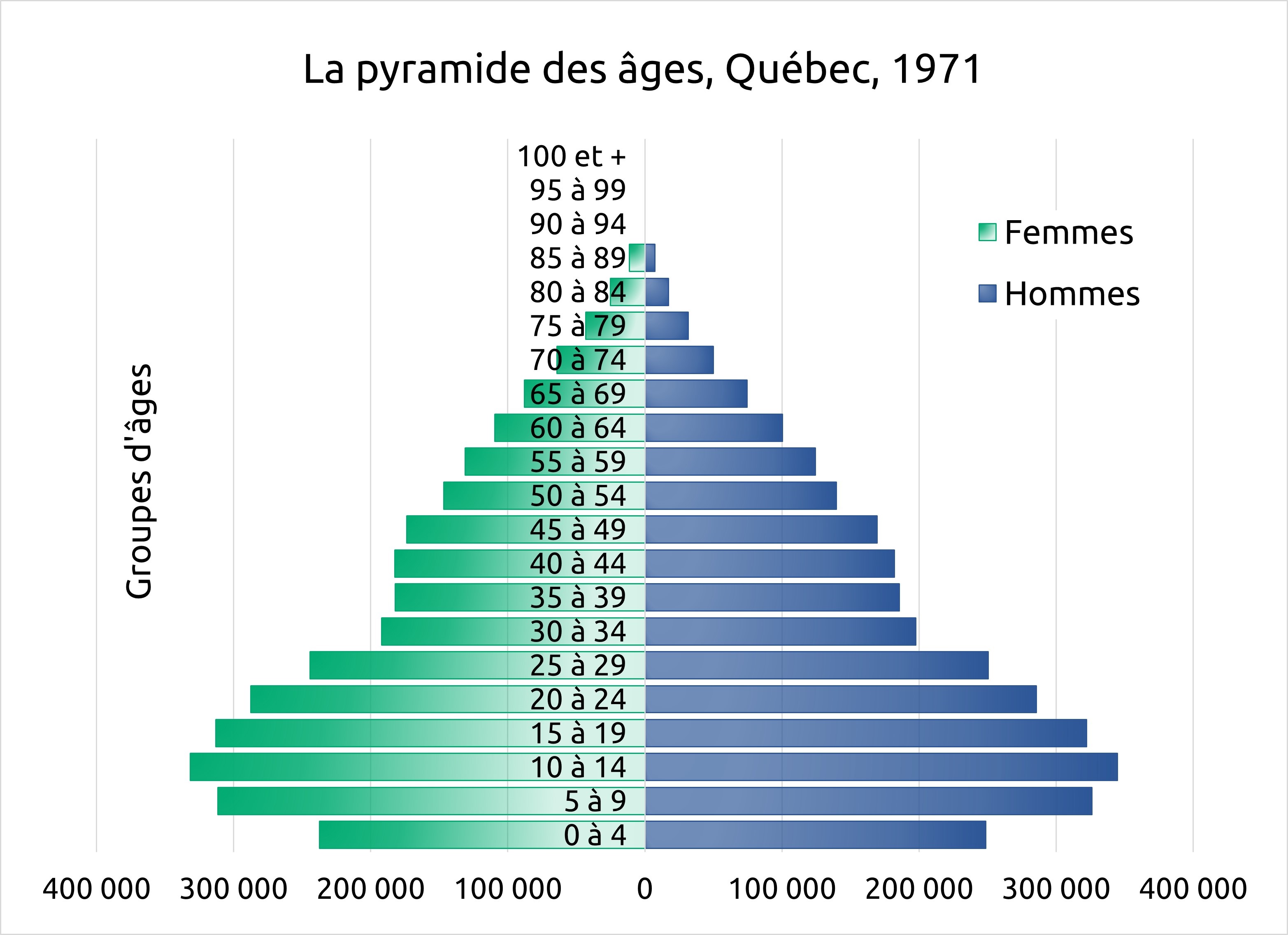

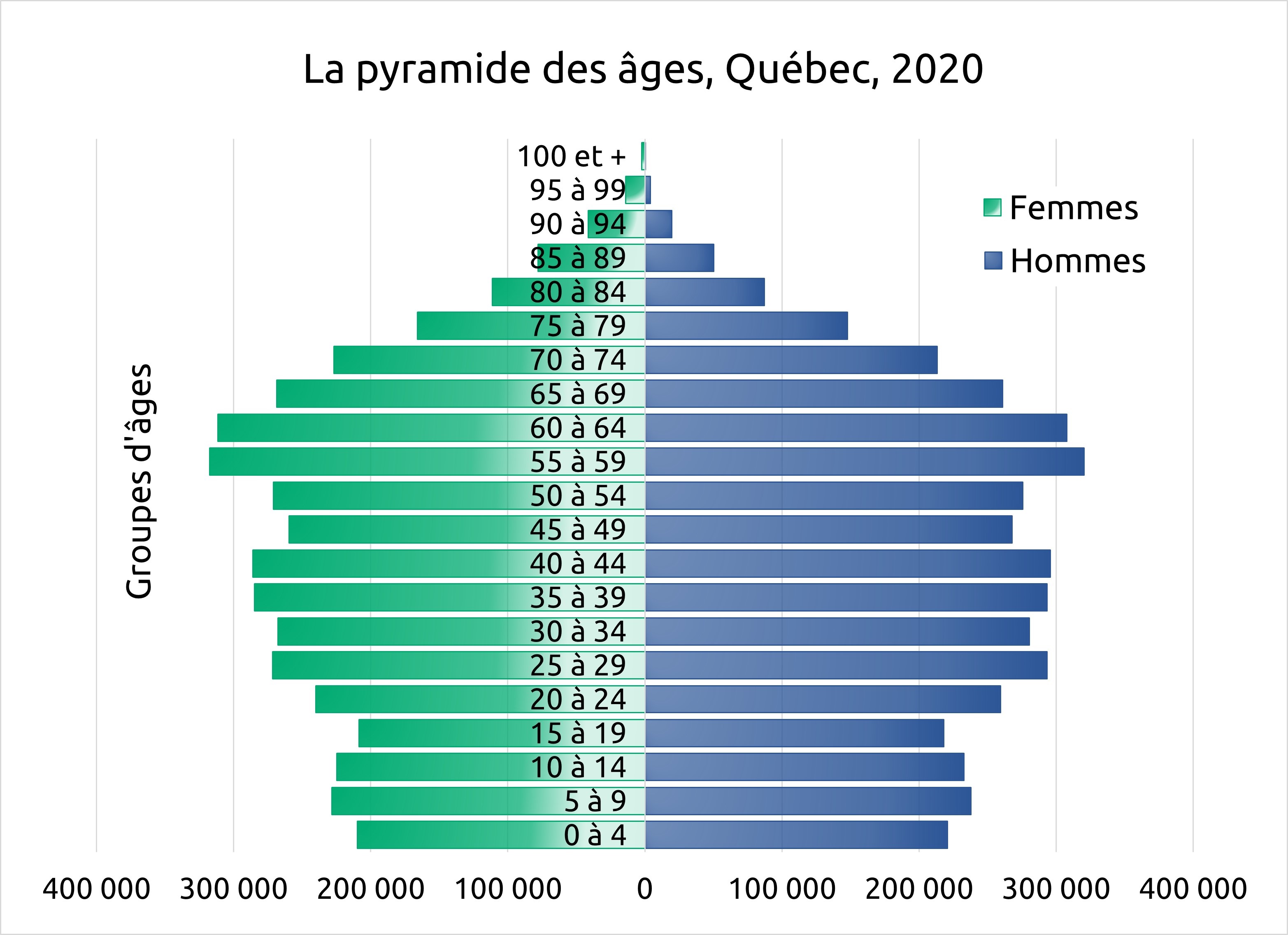

Interprète les résultats tirés des documents 1 à 3 qui peuvent t’aider à comprendre le phénomène du vieillissement de la population. Puis, identifie le document qui illustre le vieillissement de la population et les documents qui présentent des causes de ce phénomène.

L’espérance de vie (années vécues) à la naissance au Québec de 1975 à 2020

| Années | Hommes | Femmes | Sexes réunis |

|---|---|---|---|

| 1975 | 69,3 | 76,8 | 72,9 |

| 1980 | 71,1 | 78,7 | 74,9 |

| 1985 | 72,1 | 79,5 | 75,8 |

| 1990 | 73,6 | 80,6 | 77,2 |

| 1995 | 74,5 | 80,9 | 77,8 |

| 2000 | 76,2 | 81,9 | 79,2 |

| 2005 | 78,0 | 82,8 | 80,5 |

| 2010 | 79,4 | 83,7 | 81,6 |

| 2015 | 80,5 | 84,2 | 82,4 |

| 2020 | 80,6 | 84,0 | 82,3 |

Source des données : Institut de la statistique du Québec, « Espérance de vie à la naissance et à 65 ans selon le sexe, Québec », Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, dernière mise à jour le 3 mars 2021, page consultée le 26 mars 2021.

{"intCode":"1791a1a81bd79b9de1a6e93b087e1651", "nbLines": "15"}

Les documents 4 et 5 présentent les jugements de deux tribunaux sur un enjeu politique lié à la religion. Sur quel point précis les acteurs sont-ils en accord?

Extrait d’un article publié en 2011 sur un jugement du Tribunal des droits de la personne

« [...] une municipalité ne peut pas favoriser une religion au détriment d'une autre, écrit encore la juge. La récitation de la prière ne respecte pas cette neutralité et compromet le droit à la liberté de conscience [d’un citoyen]. »

Source : Patrick Lagacé, « Jésus de Saguenay », La Presse, 17 février 2011, en ligne sur La Presse.

Extrait d’un article publié en 2015 sur un jugement de la Cour suprême du Canada

« Selon [les juges], la prière crée une distinction, une exclusion et une préférence fondée sur la religion qui a pour effet de compromettre le droit [d’un citoyen] à l'exercice de sa liberté de conscience et de religion. »

Source : Radio-Canada, « La Cour suprême du Canada dit non à la prière au conseil municipal de Saguenay », Radio-Canada, 14 avril 2015, en ligne sur Société Radio-Canada.

{"intCode":"2ce63dce98cabeb4eb9ead9611d88307", "nbLines": "5"}

3. La culture québécoise au tournant du 21e siècle

À partir des années 1960, la culture devient un secteur dans lequel l’État s’implique pour assurer la protection de la langue française et pour soutenir le développement de la culture québécoise. Depuis les années 1980, les changements économiques engendrés par le néolibéralisme, les débats sur le statut politique du Québec et le développement technologique modifient les enjeux reliés à la culture. L’État québécois et les acteurs du domaine culturel se questionnent sur le rôle de la culture québécoise comme outil pour promouvoir le statut distinct du Québec au sein du Canada, sur son financement et sur la pression qu’exerce sur elle la culture américaine.

En 1992, le gouvernement du Québec adopte une politique culturelle pour réaffirmer son rôle dans la promotion, la protection, le financement et la diffusion de la culture québécoise. Le gouvernement précise que cette politique s’adresse à tous les Québécois, quelle que soit leur origine, et qu’elle réfléchit aux moyens de favoriser l’accès et la participation de toute la population à la culture québécoise, notamment par le biais de l’éducation.

Le financement et la diffusion de la culture

Pour valoriser l’importance de la culture et pour assurer la contribution de l’industrie culturelle à l’économie, le gouvernement québécois accentue le financement des organismes culturels et des projets artistiques. Dans les années 1990, le gouvernement provincial multiplie les subventions. Au Québec, les artistes peuvent soumettre leurs projets au Conseil des arts et des lettres du Québec ou à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Ces organismes soutiennent des écrivains comme Dany Laferrière et Naomi Fontaine, des metteurs en scène comme Wajdi Mouawad et Robert Lepage, des cinéastes comme Denis Villeneuve et Louise Archambault, des chorégraphes comme Marie Chouinard ainsi que des musiciens comme Alexandra Stréliski et Arcade Fire.

Dans le Québec contemporain, l’État québécois continue de construire, de financer et d’administrer des lieux de diffusion éducatifs et touristiques comme les musées, les salles de spectacle et les bibliothèques. Dans les années 2000, le gouvernement réorganise notamment Bibliothèque et Archives nationales du Québec avec l’inauguration de la Grande bibliothèque ainsi que la mise en commun du patrimoine documentaire québécois, accessible dans une douzaine d’édifices répartis dans plusieurs villes de la province.

Malgré le dynamisme des institutions culturelles du secteur public, le financement et la diffusion de la culture demeurent fortement tributaire des entreprises privées. Les subventions gouvernementales appuient la musique, le cinéma et la télévision, mais ces industries comptent principalement sur les revenus tirées des concerts, des visionnements en salle et des diffusions en ligne. Ce contexte économique incite plusieurs artistes à viser un plus vaste marché que celui du Québec, ce qui contribue au rayonnement de la culture québécoise à travers le monde, que ce soit par l’entremise des spectacles du Cirque du Soleil ou du Festival international de Jazz de Montréal, de la musique de Leonard Cohen ou de Céline Dion ainsi que des films de Xavier Dolan.

Les enjeux liés à l’industrie culturelle

De nombreux artistes québécois, qu’ils soient reconnus sur la scène internationale ou à l’échelle locale, affrontent la concurrence de l’industrie culturelle en provenance des États-Unis. Pour exploiter le marché québécois, l’industrie culturelle américaine mise entre autres sur des plateformes numériques d’écoute ou de visionnement en continu accessibles en ligne.

Les plateformes numériques exposent la population québécoise à des productions culturelles du monde entier, mais elles offrent peu de contenus produits au Québec. La compétition qu'engendre les transformations de l’industrie culturelle n’empêche pas les artistes québécois de continuer à produire des œuvres francophones et d’entretenir l'effervescence de la culture québécoise.

Explique comment des changements technologiques et culturels amènent le gouvernement provincial à encadrer les services numériques.

Réponds à la question en précisant les éléments ci-dessous et en les liant entre eux.

- Un changement technologique dans les habitudes de consommation de la culture à partir de 2010

- Un enjeu pour l’économie et la culture québécoises

- Une intervention du gouvernement québécois

Extrait d’un article de journal publié en 2017

« [L’avocate et politicienne Marwah Rizqy] rappelle quelques constats fondamentaux : le Canada est parfaitement souverain en matière de fiscalité sur son territoire; la fourniture d’un service est taxable; et pour forcer une compagnie offrant un service au pays, même à partir de l’étranger, il suffit de légiférer [...]. “On ne peut pas se permettre de dérouler le tapis rouge à une multinationale américaine [comme Netflix], surtout dans le contexte actuel où les Américains attaquent l’économie, particulièrement celle du Québec [...].” »

Source : Stéphane Baillargeon, « Le Canada renonce-t-il à sa souveraineté culturelle devant Netflix? », Le Devoir, 30 septembre 2017, en ligne sur Le Devoir.

Extrait d’un article de journal publié en 2019

« Obligatoire depuis le 1er janvier, l'inscription au registre mis sur pied par Québec force les entreprises étrangères vendant des services numériques à facturer la TVQ [taxe de vente du Québec], [...]. Toutes les grandes entreprises visées, les Netflix, Spotify, Apple, Amazon, Facebook et Google, facturent la taxe de vente québécoise à leurs clients. [...]

L'intention de cette loi annoncée dans le dernier budget [du ministre des finances] en mars 2018 “n'est pas de freiner l'économie numérique, mais d'assurer l'équité fiscale et une concurrence loyale pour nos entreprises”, précise-t-il. »

Source : Karim Benessaieh, « La “taxe Netflix” a rapporté deux fois plus que prévu à Québec », La Presse, 1 mai 2019, en ligne sur La Presse.

Extrait d’une étude universitaire sur Netflix

Bien que sa plateforme numérique soit disponible au Canada uniquement depuis 2010, Netflix est en activité depuis 1997 en Californie d'abord sous la forme d'une boutique électronique de location de DVD livrés à domicile par service postal. [...]

Au Canada, on estime que l'entreprise possède environ 6 millions d'abonnés. Netflix compte à présent 118 millions d'abonnés partout dans le monde, une croissance de 392 % sur une période de six ans. »

Source : Hélène Aucoin, L’irruption de Netflix sur le marché canadien : la réponse du gouvernement canadien, Mémoire de maîtrise (communication), Université du Québec à Montréal, 2019, p. 10, en ligne sur Archipel UQAM.

Les enjeux liés à la langue française

Dans les années 1980 et 1990, la Charte de la langue française (loi 101) continue de susciter des débats au sein de la population québécoise. En effet, des membres de la communauté anglophone soutiennent que la loi 101 va à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. En plus de critiquer les mesures qui obligent l'affichage commercial et publicitaire en français, certains anglophones revendiquent le droit de choisir la langue d’enseignement de leurs enfants. Ces contestations se rendent devant la Cour suprême du Canada, qui invalide tour à tour les mesures sur la langue d’affichage et d’enseignement.

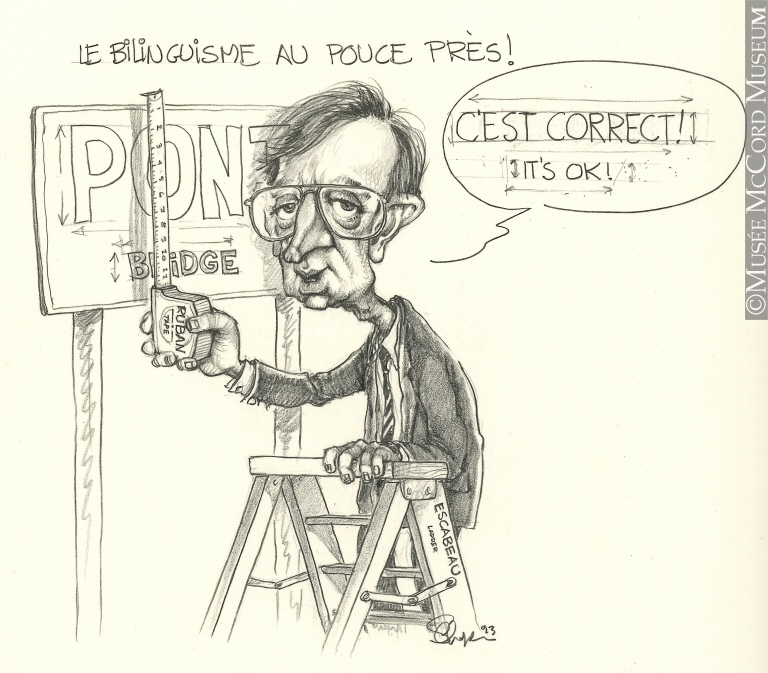

Pour s’ajuster aux jugements de la Cour suprême, le gouvernement de Robert Bourassa modifie la Charte de la langue française en permettant l’affichage dans d’autres langues que le français et en facilitant le choix de langue d’enseignement pour les anglophones. Par exemple, la loi 86 permet l’affichage bilingue à l’extérieur et à l’intérieur des commerces, en autant que le français soit prédominant. Dans les années 2010 et 2020, les gouvernements du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec proposent des mesures pour renforcer la protection de la langue française, suscitant de nouvelles contestations par certains anglophones.

Le document 9 fait référence à la loi 86 qui modifie certaines mesures de la Charte de la langue française.

À partir de la caricature, établis ce que la loi 86 indique comme mesure sur la langue d’affichage. Justifie ta réponse à partir de l’explication de la caricature.

Le bilinguisme au pouce près!

PONT (BRIDGE)

RUBAN (TAPE)

ESCABEAU (LADDER)

Bulle : « C’EST CORRECT! IT’S OK! »

4. L’ère de l’information

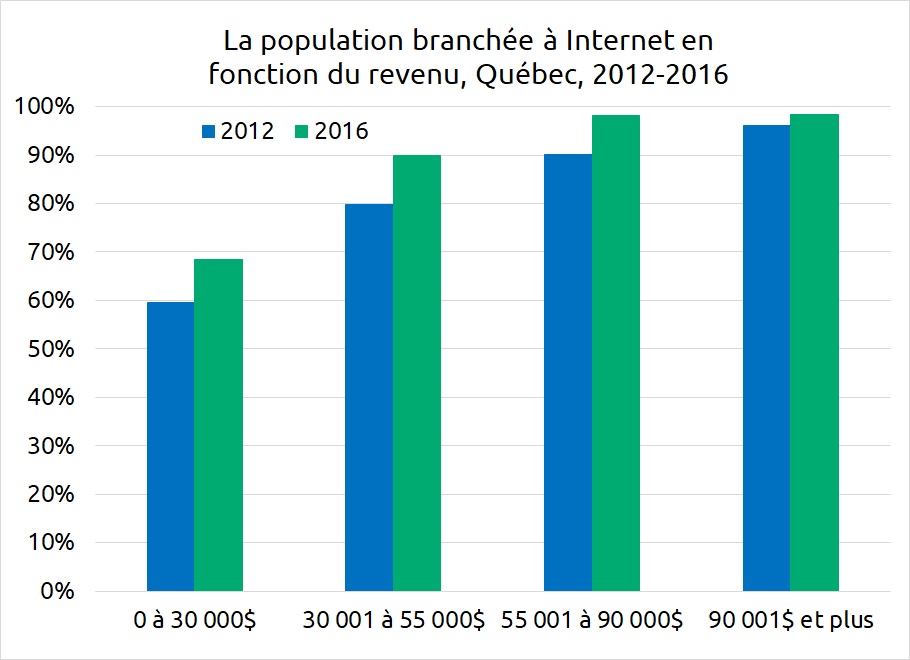

Au Québec, entre 2012 et 2016, la proportion de la population branchée à Internet augmente, mais ce service n’est pas accessible à tous. Indique deux facteurs qui limitent le branchement à l’Internet. Justifie ta réponse à l’aide des documents.

Extrait d’un rapport de l’Institut de la statistique du Québec publié en 2016

« Les ménages vivant dans [les régions métropolitaines] (90,2%) sont significativement plus branchés que ceux vivant hors [des régions métropolitaines] (84,0%). Même constat en 2012 : les trois quarts des ménages situés hors des [régions métropolitaines] avaient une connexion Internet (75,8%), alors que les ménages vivant en milieu urbain affichaient un taux de branchement de 84,2%. »

Source : Marianne Bernier, « L’accès des ménages à Internet en 2016 », Science, technologie et innovation en bref, novembre 2017, p. 3, en ligne sur Institut de la statistique du Québec.

5. En route vers la réussite

Dans cette section, tu devras répondre à une question de compétence 2 dans une vidéo interactive.

- Prends d’abord connaissance des consignes.

- Puis, revisite le guide de la compétence 2 pour te rappeler les étapes importantes.

- Finalement, complète la vidéo interactive pour répondre à la question.

- Prends une capture d’écran de ta réponse pour l’insérer dans le cahier de traces.

En route vers la réussite - Le vieillissement de la population et la société québécoise après 1980

Consignes

Depuis les années 1980, la société québécoise fait face à un important défi démographique : le vieillissement de la population. Ce phénomène va orienter certains choix de société qui seront faits dans les décennies suivantes.

Explique les enjeux reliés au vieillissement de la population et les choix de société qu’ils entrainent de 1980 à nos jours.

Dans ton texte, tu devras :

- indiquer un enjeu économique lié au vieillissement de la population et expliquer comment cet enjeu oriente les choix de société au Québec;

- indiquer un enjeu social lié au vieillissement de la population et expliquer comment cet enjeu oriente les choix de société au Québec.

Le vieillissement de la population et la société québécoise après 1980

Cahier de traces

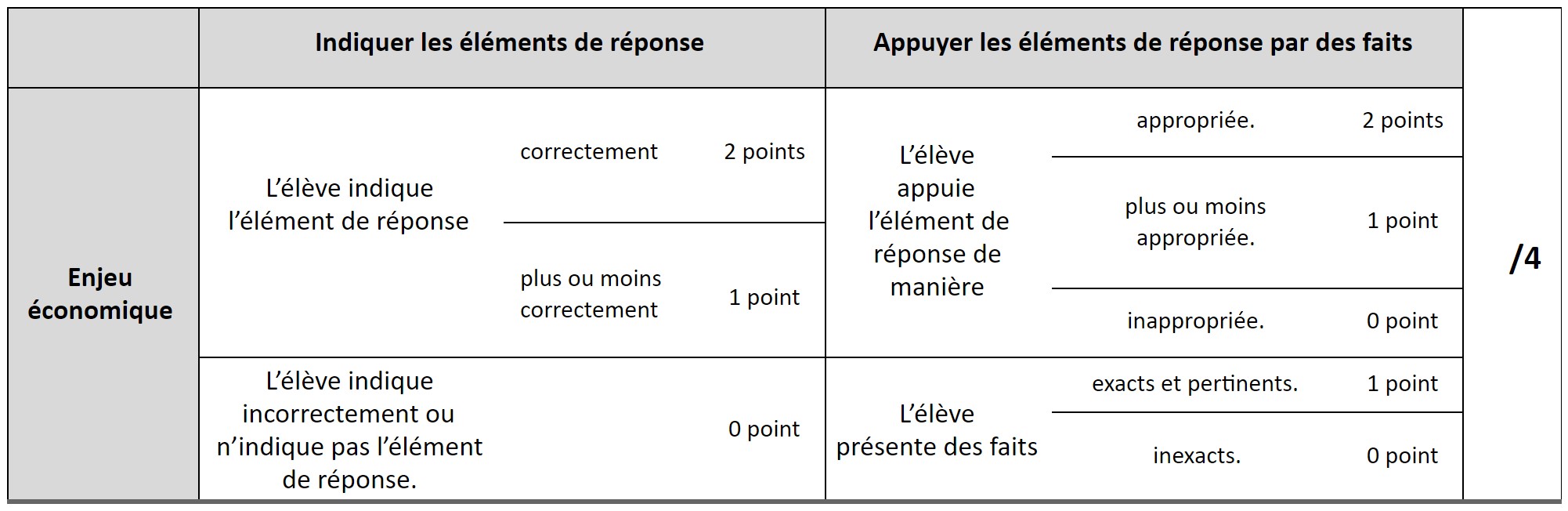

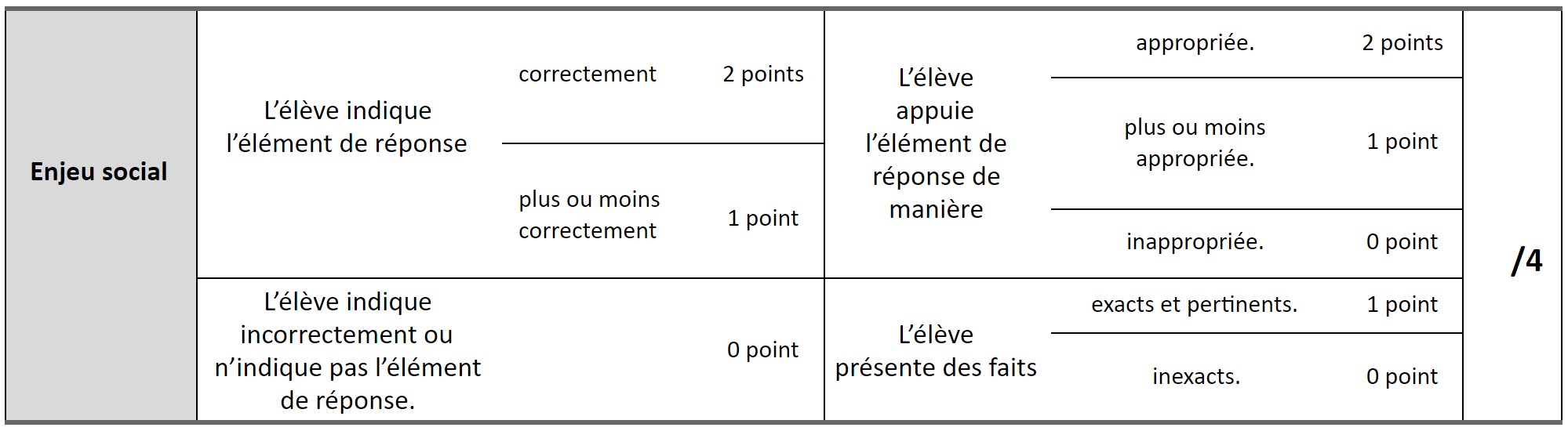

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation

- Rigueur de l'interprétation

6. Révision

Visionne les explications d'une enseignante sur les éléments les plus importants du chapitre.