Les mouvements sociaux

4. L’affirmation des nations autochtones

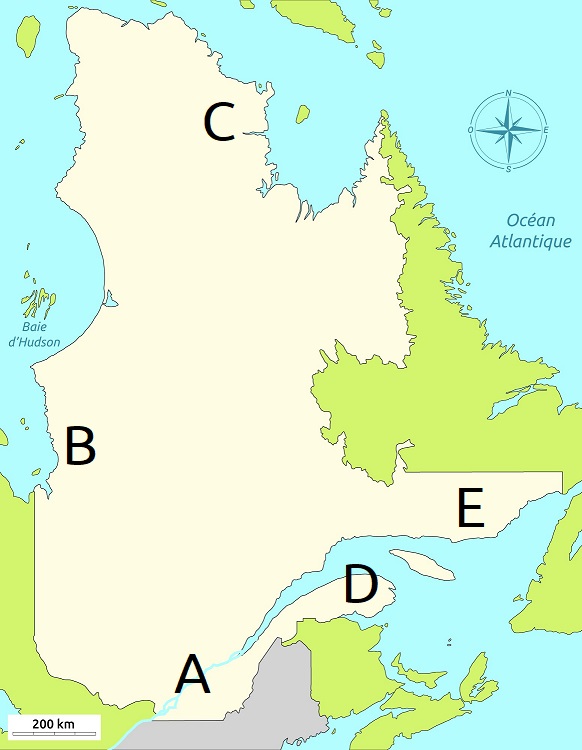

4.2. La Convention de la Baie-James et du Nord québécois

En 1971, le gouvernement libéral de Robert Bourassa annonce la mise en chantier de centrales hydroélectriques dans la région de la Baie-James. Inauguré sans consultation des Cris et des Inuits qui habitent cette région, ce projet implique la déviation de plusieurs rivières et l’inondation d’une vaste superficie de terres, ce qui aurait pour conséquence la submersion de nombreux lieux de sépulture autochtones et la perte de ressources de chasse.

Après l’inondation des terres

Pour contester l’absence de consultation et protéger les terres des Cris et des Inuits, le chef cri Billy Diamond collabore avec l’Association des Indiens du Québec pour entamer des procédures judiciaires contre l’État québécois. Ces procédures mènent à l’arrêt temporaire des travaux de construction, puis à des négociations entre le gouvernement québécois, les Cris et les Inuits.

En 1975, après plusieurs années de négociations, les Cris et les Inuits signent une entente avec l’État québécois : la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Avec cette entente, les Cris et les Inuits cèdent une partie de leurs terres en échange d’une compensation financière, d’une participation au développement de la région et d’un accès aux ressources de chasse et de pêche. Exclue des négociations, l’Association des Indiens du Québec défend les Autochtones qui ne tirent pas profit de l’entente, comme les communautés innues, les Atikamekws et les Anishinabeg des régions nordiques du Québec.