Les mouvements sociaux

| Site: | Moodle CSSRDN |

| Cours: | Adapté - Histoire du Québec et du Canada • 4e secondaire • 2022-2023 |

| Livre: | Les mouvements sociaux |

| Imprimé par: | Visiteur anonyme |

| Date: | mercredi 4 février 2026, 07:43 |

1. Introduction

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais de façon plus marquée avec la Révolution tranquille, plusieurs membres de la société québécoise revendiquent une amélioration de leurs droits et de leurs conditions de vie pour qu’elles soient adaptées aux préoccupations de l’après-guerre. Comme tu l’as vu dans un chapitre précédent, de nombreux francophones s’inspirent du néonationalisme pour guider leur action militante et pour façonner l’avenir politique du Québec. Cela dit, le militantisme québécois est aussi inspiré par les luttes sociales qui traversent les États-Unis et la France, où des hommes et des femmes mettent au jour les inégalités vécues dans leur pays, voire dénoncent les injustices subies ailleurs dans le monde.

À l’instar des luttes américaines et françaises, les militants québécois se regroupent au sein d’organisations pour revendiquer des changements sur les plans politique, économique et social. Quels sont les mouvements sociaux ou les groupes qui militent pour des changements dans la société québécoise des années 1960 et 1970? Quelles sont leurs revendications auprès des gouvernements et quels gains réalisent-ils?

En route vers la réussite

En route vers la réussite

Dans ce chapitre, tu travailleras la compétence 1 du programme d’histoire du Québec et du Canada (Caractériser une période de l’histoire du Québec et du Canada) à travers l’étude des revendications et des gains du mouvement féministe, du mouvement syndical et des nations autochtones.

Après une mise en contexte qui décrit des luttes sociales aux États-Unis et en France et leur influence sur les mouvements sociaux au Québec, tu caractériseras le mouvement féministe entre 1945 et 1980.

Une première question de compétence 1 te sera proposée dans la section 3.2 et tu pourras effectuer, avec de l’aide, une représentation de ce mouvement.

Ensuite, tu caractériseras le syndicalisme entre 1945 et 1980.

Une deuxième question de compétence 1 te sera proposée dans la section 4.2 et tu pourras t’exercer à représenter de façon cohérente ce mouvement.

Finalement, tu caractériseras l’affirmation des nations autochtones entre 1945 et 1980.

Une troisième question de compétence 1 te sera proposée dans la section 5.2 afin de consolider ta capacité à représenter de façon cohérente cette affirmation.

Ce chapitre t’aidera à te familiariser avec la représentation cohérente d’une période de l’histoire du Québec et du Canada (compétence 1) de la façon dont elle sera abordée dans l’épreuve ministérielle à la fin de ton cours d’histoire du Québec et du Canada. À différents moments dans le chapitre, tu auras accès à un guide conçu pour t’aider à comprendre les différentes étapes nécessaires pour répondre rigoureusement à une question de compétence 1.

2. Le féminisme et l’action politique des femmes

Après la Seconde Guerre mondiale, les revendications féministes prennent une nouvelle orientation dans les pays occidentaux, où l’on remet en question le rôle traditionnel attribué aux femmes. Les militantes souhaitent que les femmes ne soient plus confinées à la sphère domestique et qu’elles bénéficient d’une plus grande liberté personnelle. Au Québec, plusieurs féministes constatent qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, qui ont obtenu le droit de vote aux élections provinciales en 1940.

Dans les années 1960, les Québécoises élargissent donc leurs revendications et cherchent à améliorer l’autonomie économique des femmes, leur statut juridique ainsi que leurs droits en matière de sexualité et de reproduction. Ces luttes sont menées par des féministes, mais aussi par des femmes qui sont sensibles à la condition féminine, sans pour autant se proclamer féministes.

Valide les énoncés suivants.

2.1. Le statut juridique

Au début des années 1960, l’avocate Marie-Claire Kirkland-Casgrain, première femme élue députée à l’Assemblée législative du Québec, entame des démarches pour réformer le statut juridique des femmes. Sous le gouvernement libéral de Jean Lesage, Marie-Claire Kirkland-Casgrain obtient un poste de ministre et présente la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée. Adoptée en 1964, cette loi abolit le devoir d’obéissance au mari et permet aux femmes d’ouvrir un compte bancaire, d’administrer l’ensemble de leurs biens et de leurs finances ainsi que de choisir leur profession, le tout sans nécessiter l’autorisation de leur conjoint.

En 1968, le gouvernement fédéral réforme la Loi sur le divorce, ce qui répond aux revendications de certains regroupements féministes comme la Ligue des femmes du Québec. Désormais, les femmes peuvent mettre en œuvre les procédures pour demander le divorce, ce que des milliers d'entre elles font au cours des années 1970.

Ces gains juridiques rendent les rapports entre les hommes et les femmes au sein des familles québécoises plus égalitaires sur le plan légal. Ceci dit, les normes sociales ne changent pas du jour au lendemain et la répartition des responsabilités au sein de la famille demeure inégalitaire. Par exemple, les femmes sont encore les principales responsables de l’éducation des enfants et de l’ensemble des tâches domestiques, et ce, même lorsqu’elles travaillent.

2.2. L’autonomie économique

En 1945, le gouvernement fédéral lance son programme d’allocations familiales qui vise à aider la population canadienne sur le plan financier. Au Québec, le gouvernement de Maurice Duplessis souhaite que ces allocations soient versées aux pères de famille, mais Thérèse Casgrain revendique que ce soit les mères qui reçoivent les versements. À l’issue de cette lutte, de nombreuses femmes reçoivent un chèque du gouvernement canadien qu’elles utilisent pour combler les besoins de leurs enfants.

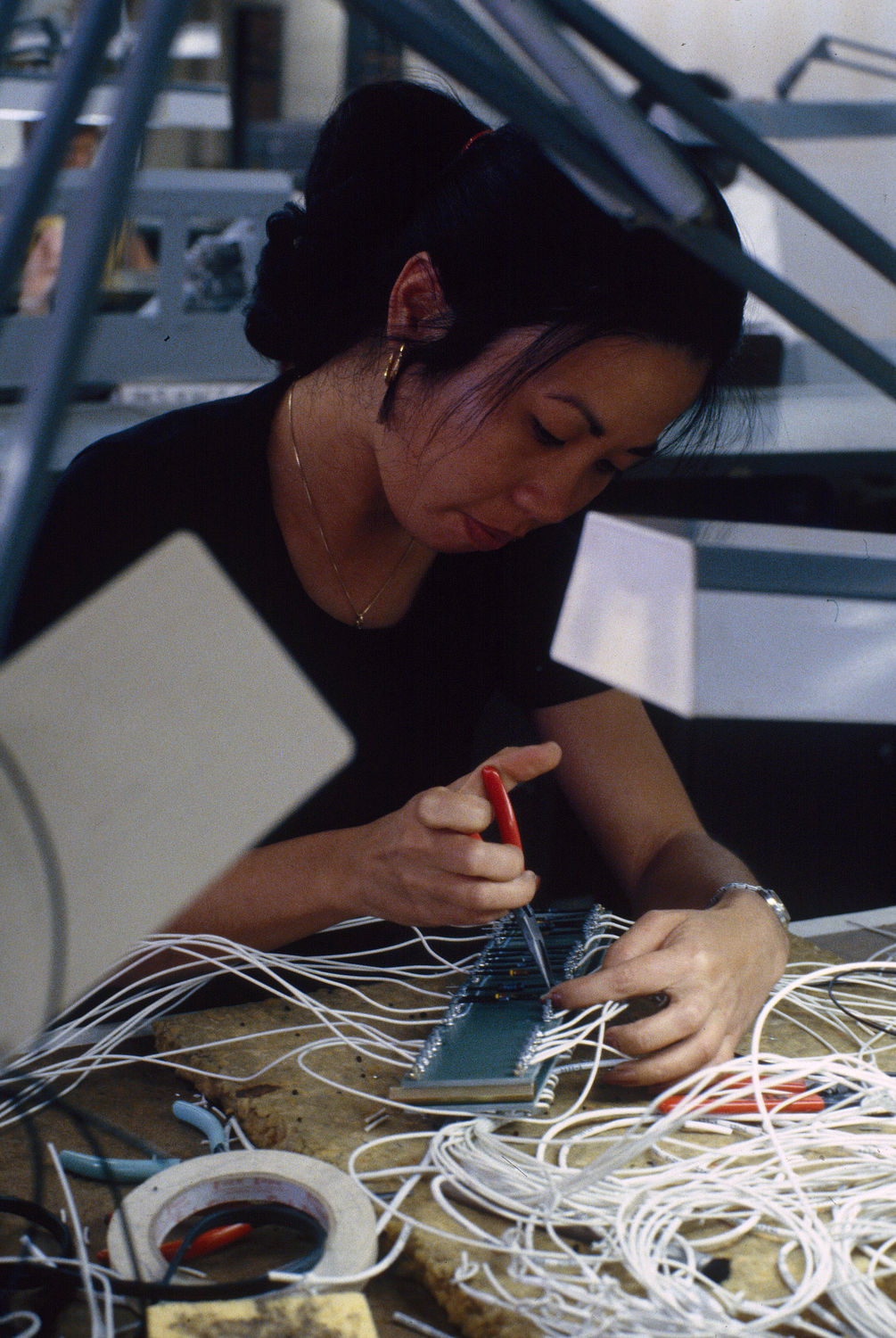

Dans les années 1960, de nombreuses femmes continuent de lutter pour acquérir leur autonomie économique. À travers leur participation croissante au marché du travail, ces femmes constatent toutefois les conditions de travail difficiles dans les usines et elles prennent conscience de la disparité entre leur salaire et celui des hommes. Ces enjeux orientent la lutte des femmes, qui revendiquent une réduction des inégalités salariales auprès de leurs employeurs et du gouvernement québécois. Comme en témoigne le parcours de Madeleine Parent, plusieurs femmes joignent les syndicats et militent au sein des associations féministes pour réclamer une augmentation de leurs salaires et une amélioration de leurs conditions de travail.

À la fin des années 1960, des centaines de femmes et de nombreuses associations féministes participent à la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada, aussi nommée Commission Bird. En plus de témoigner de leurs difficultés économiques, ces femmes revendiquent des salaires égaux à ceux des hommes de même que de meilleures perspectives de promotion dans les entreprises privées et les organismes publiques. En 1970, la Commission Bird présente un rapport qui propose entre autres de créer des congés de maternité avec un soutien financier, de financer des garderies publiques et d’implanter l’équité salariale sur le marché du travail.

Au Québec, les associations féministes comme le Front de libération des femmes utilisent les constats de la Commission Bird pour appuyer leurs revendications auprès du gouvernement québécois. En 1979, ce gouvernement instaure d'ailleurs un congé de maternité de 18 semaines, il interdit le renvoi des femmes de leur emploi en raison d’une grossesse et il commence à subventionner les garderies à but non lucratif.

2.3. L’accès à l’avortement et à la contraception

Au début des années 1960, l’usage de la pilule contraceptive et la pratique de l’avortement sont considérées comme des actes criminels. Dans le cas de l’avortement, l’acte est passible d’emprisonnement, voire même d’une peine de prison à vie pour le personnel médical qui le pratique. Dans les années 1960, des associations féministes comme la Fédération des femmes du Québec militent pour le droit à la contraception et à l’avortement. Ces associations luttent pour que les femmes puissent planifier les naissances ou choisir de ne pas fonder une famille, ce qui permettrait aux femmes de prioriser leurs intérêts, leurs études et leur carrière.

En 1969, le gouvernement fédéral légalise la pilule contraceptive et il amorce la décriminalisation de l’avortement, mais ne légalise pas complètement cette pratique. En effet, les médecins peuvent mettre fin à une grossesse seulement si elle représente une menace pour la santé d’une femme. Puisque l’avortement demeure illégal dans la majorité des cas, la légalisation de cette pratique demeure une des revendications principales du mouvement féministe jusque dans les années 1980.

2.4. En route vers la réussite

Tu viens d’atteindre une première section « En route vers la réussite ». Avant de te plonger dans la question finale de la section, visionne cette vidéo qui fait la synthèse de ce que tu as vu sur le féminisme et l’action politique des femmes. Cela te permettra de réviser rapidement les contenus pertinents.

Dans cette première sous-section « En route vers la réussite », tu pourras te familiariser avec une question de compétence 1 dans une vidéo interactive.

- Prends d’abord connaissance des consignes.

- Puis, revisite le guide de la compétence 1 pour te rappeler les étapes importantes.

- Finalement, complète la vidéo interactive pour répondre à la question.

- Prends une capture d’écran de ta réponse pour l’insérer dans le cahier de traces.

En route vers la réussite 1

Consignes

À partir des années 1960, certaines Québécoises revendiquent des changements sociaux et économiques permettant d’améliorer leurs conditions de vie et leur conférant une meilleure autonomie ainsi qu’une plus grande égalité par rapport aux hommes.

Décris le mouvement de pensée dans lequel différentes actrices revendiquent plus de droits sociaux et économiques pour les femmes.

Les revendications et les gains du mouvement féministe

Cahier de traces

3. Le syndicalisme et les fronts communs

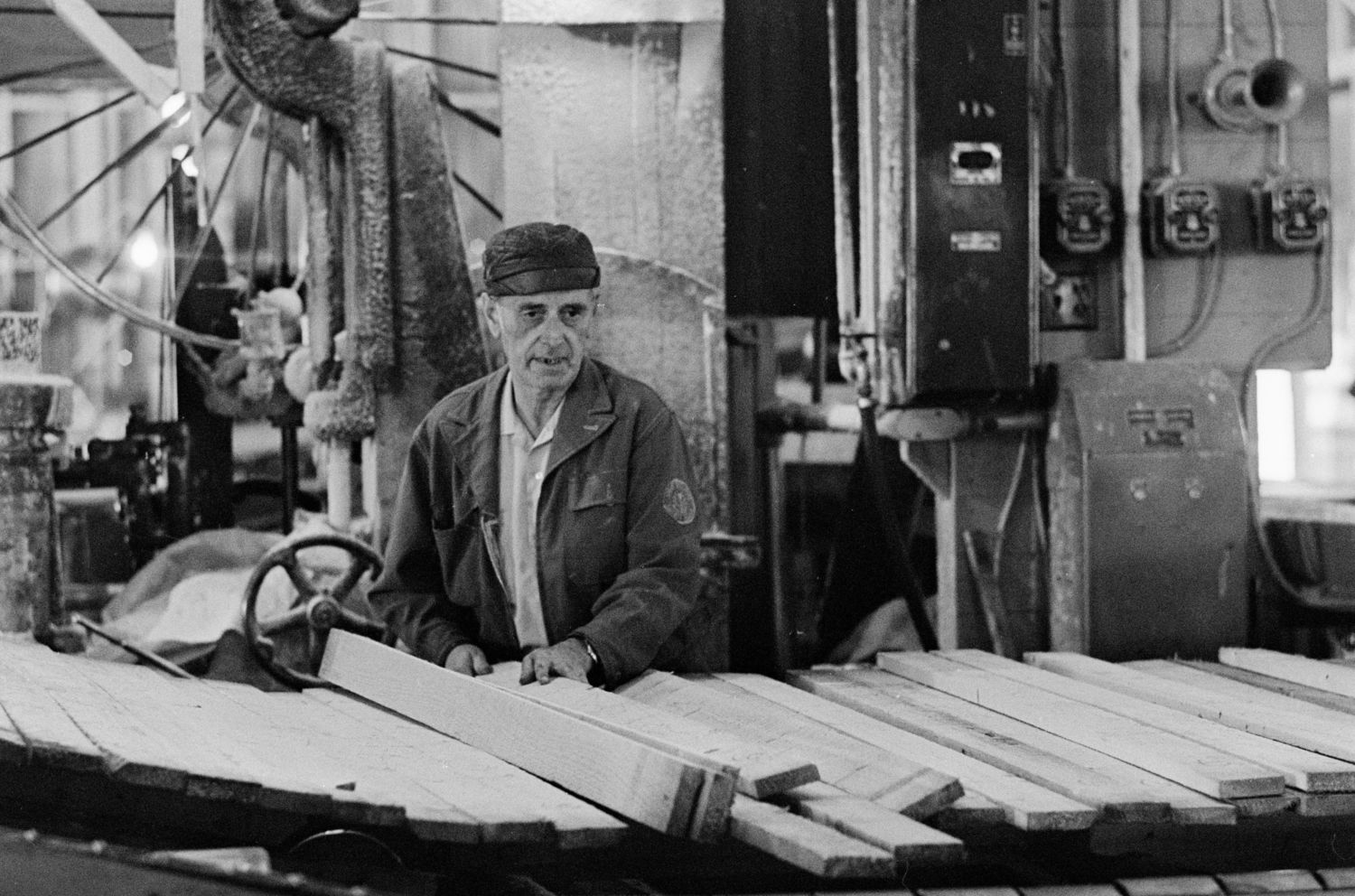

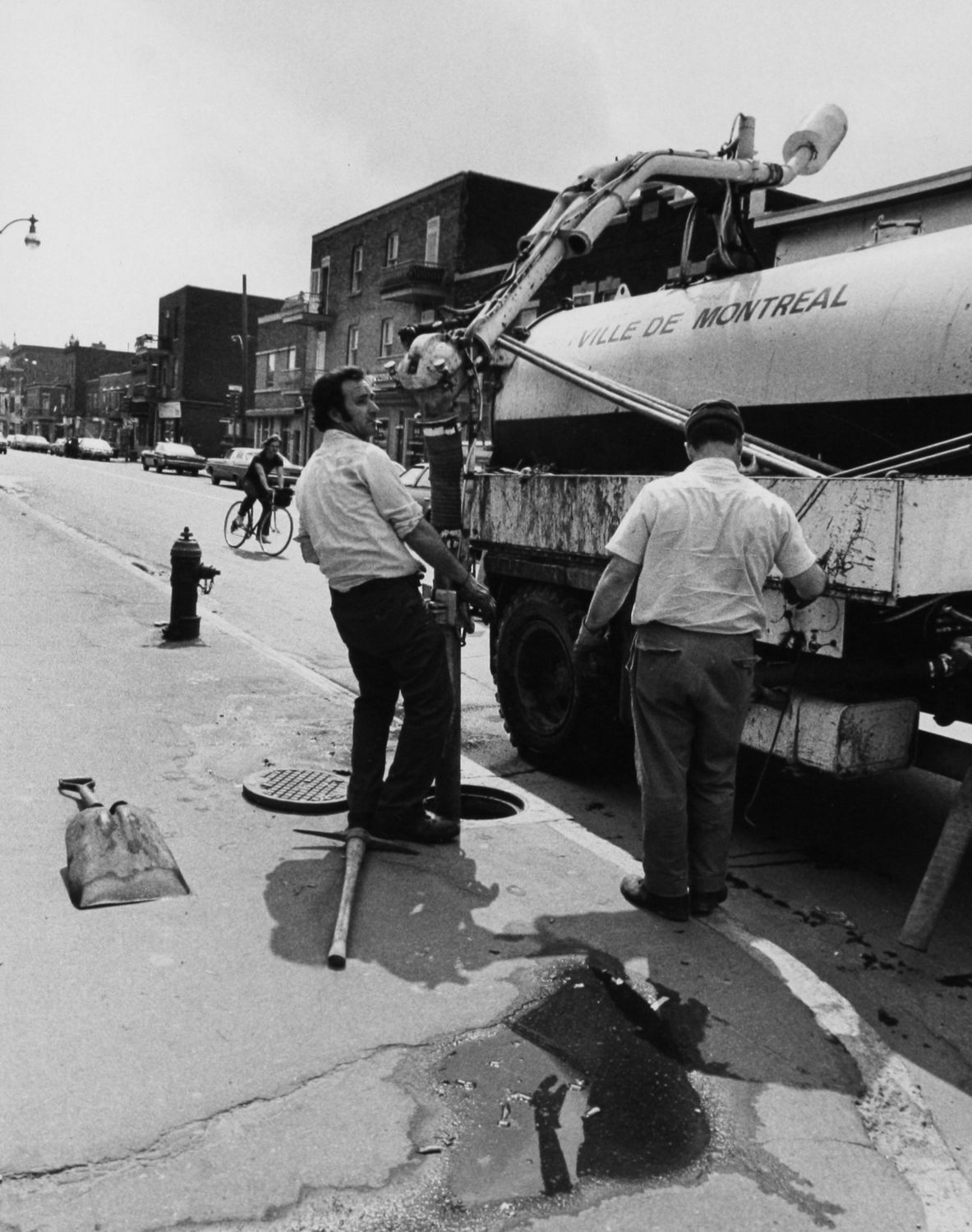

Entre 1960 et 1980, de plus en plus de travailleurs deviennent membres de syndicats et le mouvement syndical devient progressivement laïque. L’accroissement marqué des effectifs syndicaux est entre autres lié au fait que les employés de l’État sont de plus en plus nombreux.

| Année | Nombre de syndicats | Effectifs déclarés | Pourcentage des salariés |

|---|---|---|---|

| 1941 | 671 | 121 280 |

20,7 % |

| 1951 | 1 126 | 239 800 | 30,1 % |

| 1961 | 1 606 | 408 871 | 29,3 % |

| 1971 | 2 879 | 728 263 | 37,6 % |

| 1981 | 4 218 | 880 200 | 37,6 % |

Source des données : Jacques Rouillard, « Annexe 1 » et « Annexe 2 », Le syndicalisme québécois, Montréal, Boréal, 2004, p. 285-290.

Le nombre de grèves et de lock-outs est aussi en hausse significative par rapport à la période duplessiste. Alors qu’on observe en moyenne 33 conflits de travail par année entre 1951 et 1955, on en compte 246 entre 1971 et 1975, ce qui représente une augmentation de 745 % en 20 ans.

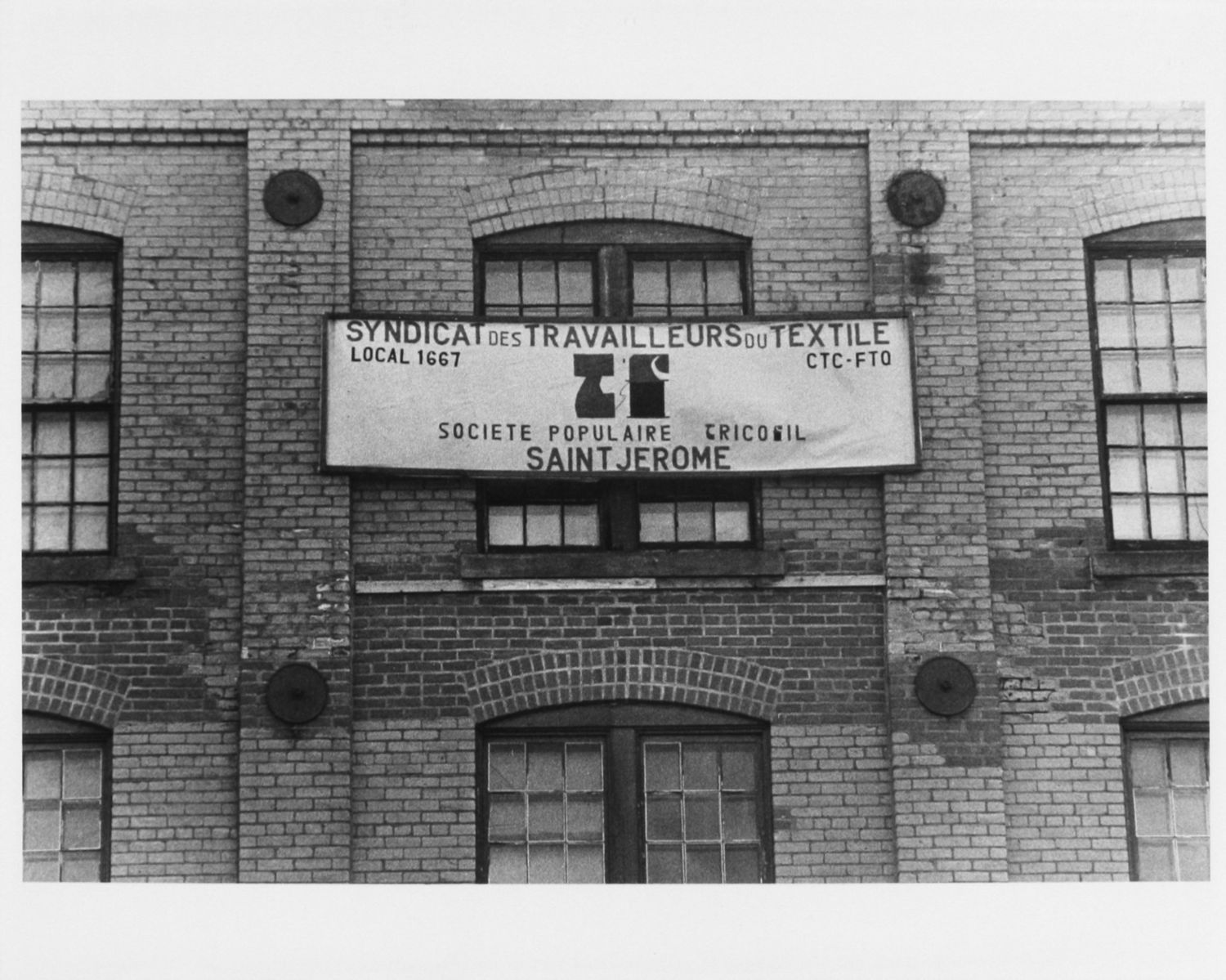

Les centrales internationales et canadiennes défendent les intérêts des travailleurs québécois depuis le début du 20e siècle, mais l’après-guerre voit la formation de centrales syndicales d’origine provinciale. Dans les années 1960, les syndicats se regroupent donc dans des centrales syndicales québécoises et laïques comme la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Centrale des enseignants du Québec (CEQ). Ces centrales permettent d'unifier les travailleurs québécois face au patronat et de porter leurs revendications auprès de l’État québécois.

3.1. La syndicalisation des employés de l’État

Dans la foulée de la Révolution tranquille, des employés de la fonction publique forment un syndicat pour revendiquer le droit de faire la grève, de négocier une convention collective et de s’affilier aux centrales syndicales. En 1964, l’adoption du Code du travail par le gouvernement de Jean Lesage reconnait entre autres le droit de grève à la plupart des fonctionnaires provinciaux. Grâce à cette loi, les travailleurs du secteur public comme les infirmières et les enseignants peuvent envisager un arrêt de travail lorsque les négociations collectives avec l’État québécois ne satisfont pas leurs revendications. Dans le secteur privé, le Code du travail devient aussi le principal document légal encadrant les relations entre les travailleurs syndiqués et leur employeur.

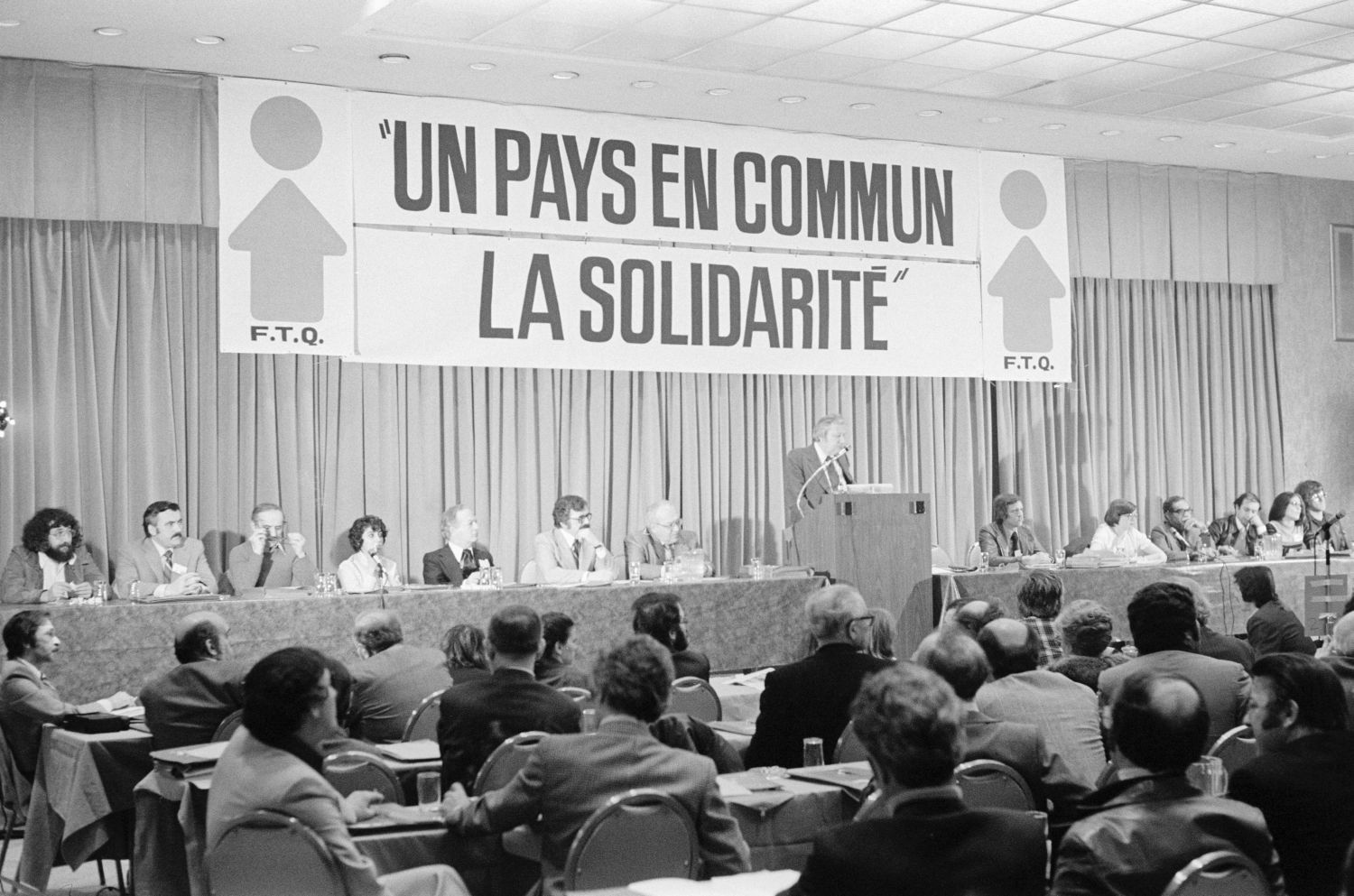

À la fin des années 1960, les fonctionnaires multiplient les syndicats et rejoignent les rangs des centrales syndicales comme la CSN, ce qui modifie les orientations du syndicalisme québécois. En plus de défendre les conditions de travail de leurs membres, les centrales intensifient leur action sociale et politique notamment en prenant position sur les débats qui animent la société québécoise. Par exemple, lors des élections provinciales de 1976, la Fédération des travailleurs du Québec recommande de voter pour le Parti québécois, alors que la Confédération des syndicats nationaux propose de s’abstenir de voter pour le Parti libéral.

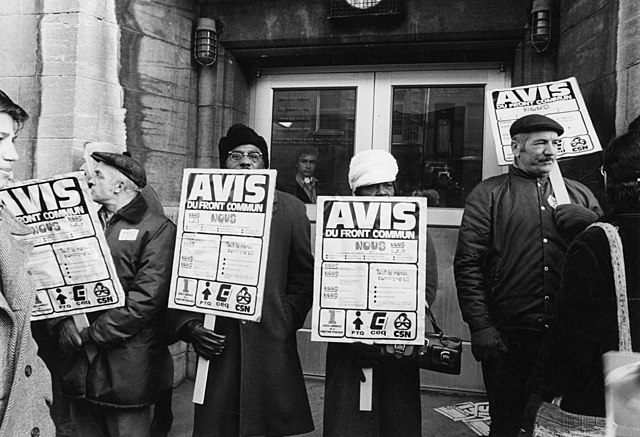

3.2. Les fronts communs des années 1970

Dans les années 1970, la FTQ, la CSN et la CEQ organisent trois fronts communs à différents moments. Un front commun, c’est une alliance entre plusieurs centrales syndicales qui permet de renforcer leur pouvoir de négociation face au gouvernement québécois. En 1972, un premier front commun implique 200 000 employés de la fonction publique québécoise, parmi lesquels comptent des fonctionnaires, des enseignants et des infirmières. Ces travailleurs revendiquent une hausse du salaire minimum dans le secteur public. Les syndiqués poursuivent aussi leur action sociale en protestant contre l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Le gouvernement libéral de Robert Bourassa refuse toutefois d’accorder l’augmentation salariale demandée par le front commun, ce qui incite les centrales syndicales à déclencher une grève générale illimitée.

Le gouvernement québécois riposte en adoptant une loi qui exige le retour au travail. Les dirigeants des centrales syndicales demandent aux grévistes de désobéir à cette loi, un appel à la désobéissance civile qui mène à leur emprisonnement. À l’issue de ce conflit de travail, les employés de la fonction publique réalisent plusieurs gains, dont une hausse de la rémunération hebdomadaire minimum d’environ 30 % et une indexation des salaires au coût de la vie.

Pour leur part, les fronts communs de 1975 et de 1979 permettent d’obtenir de nouvelles augmentations salariales pour de nombreux travailleurs du secteur public et engendrent l’instauration d’un congé de maternité de 17 semaines, puis de 20 semaines, pour les femmes.

3.3. La modification du Code du travail

En 1977, le gouvernement du Parti québécois remplit l’une de ses promesses électorales en modifiant le Code du travail. Cette réforme satisfait les syndicats puisqu’elle interdit l’embauche de briseurs de grève et elle exige que les employeurs engagent de nouveau les travailleurs à la suite d’un conflit de travail. De plus, le Code du travail oblige les entreprises québécoises au sein desquelles existe un syndicat à retenir un montant d’argent du chèque de paie des travailleurs afin de financer ce syndicat. Ce prélèvement de la cotisation syndicale à la source, aussi nommé la formule Rand, représente un gain majeur pour les syndicats, qui portaient cette revendication depuis la fin des années 1940.

En 1980, le gouvernement du Parti québécois comble d’autres revendications syndicales avec l'adoption la Loi sur les normes du travail. Cette loi établit une série de normes qui s’appliquent à la majorité des salariés, ce qui inclut même les travailleurs non syndiqués. Ces normes contribuent à l’amélioration des conditions économiques de l’ensemble de la population québécoise puisque le gouvernement québécois instaure désormais le salaire minimum et que les employeurs doivent dorénavant majorer le salaire de leurs employés lorsqu’ils travaillent plus de 44 heures. Le gouvernement québécois crée aussi la Commission des normes du travail, un organisme responsable d’assurer la mise en application des normes de travail dans les entreprises, de renseigner les travailleurs sur ces normes et d’imposer des amendes aux entreprises privées qui contreviennent à la loi.

À partir des documents 7 à 9, explique comment un changement revendiqué par les syndicats pour régler une situation qui les mécontente permet d’obtenir des gains pour les travailleurs.

Réponds à la question en précisant les éléments ci-dessous et en les liant entre eux.

- Une pratique qui nuit aux grévistes permise dans le Code du travail de 1964

- Un changement revendiqué par les syndicats

- Un gain obtenu pour les travailleurs

Extrait de la Loi modifiant le Code du travail et la Loi sur le ministère du Travail et de la Main-d'œuvre adoptée en 1977

« 97a. Il est interdit à un employeur :

a) d'utiliser les services d'une personne pour remplir les fonctions d'un salarié représenté par une association accréditée [syndicat] qui

a déclaré une grève ou d'un salarié lock-outé »

Source : Loi modifiant le Code du travail et la Loi sur le ministère du Travail et de la Main-d'œuvre, LQ 1977, c. 41, art. 97, en ligne sur Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec.

Extrait d’un article de journal publié en 1973

« André Leclerc de la FTQ affirme la volonté des 400 grévistes appartenant à 17 entreprises différentes, qui ont occupé le ministère du Travail dans la journée d'hier, de ne pas quitter les lieux sans rencontrer le ministre du Travail, Jean Cournoyer.

M. Cournoyer est arrivé à son bureau à 20h30; le porte-parole de chaque entreprise représentée lui a soumis ses griefs, en présence des présidents Pepin et Laberge de la CSN et de la FTQ, et de Mme Micheline Sicotte, vice-présidente de la CEQ [...].

Les manifestants veulent alors remettre au ministre du Travail un manifeste par lequel ils [...] proposent [...] une série d’amendements au code du Travail comme de déclarer illégale l’utilisation de “scabs” [briseurs de grève] et de forces policières pour assurer la production de l’entreprise [dont les travailleurs sont en grève]. »

Source du texte : Dominique Payette, « 400 grévistes « oubliés » rencontrent Cournoyer », La Presse, 28 août 1973, p. A3, en ligne sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec, notice 0000082812.

Extrait d’un article de journal publié en 1973

« Le 7UP coule encore à flot après 10 mois de grève : le produit est embouteillé à Sainte-Foy comme d'habitude, vendu partout dans le Québec métropolitain comme d'habitude [...] L'arrêt de travail des 47 syndiqués le 14 août 1972, n'a aucunement ralenti la production parce que le patron s’est rapidement trouvé des remplaçants [briseurs de grève].

[...] Les mois ont passé sans qu'aucune rencontre de négociation n'ait lieu. Rien ne forçait l'employeur à souhaiter un règlement du conflit, même pas le ministère du Travail qui s'est contenté de regarder les parties épuiser le Code du Travail et de voir le plus faible perdre la bataille. »

Source : Michel Choquette, Gilles Laframboise et Marc Saint-Pierre, « 3 grèves pourries », Le Soleil, 30 juin 1973, p. 19, en ligne sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec, notice 0004878815.

3.4. En route vers la réussite

Tu viens d’atteindre une deuxième section « En route vers la réussite ». Tu pourras t’exercer à répondre à une question de compétence 1 dans une vidéo interactive.

- Prends d’abord connaissance des consignes.

- Puis, revisite le guide de la compétence 1 pour te rappeler les étapes importantes.

- Finalement, complète la vidéo interactive pour répondre à la question.

- Prends une capture d’écran de ta réponse pour l’insérer dans le cahier de traces.

En route vers la réussite 2

Consignes

À partir des années 1960, les employés de l’État québécois se syndicalisent et ils revendiquent le pouvoir de faire la grève, d’adhérer aux grandes centrales et de négocier leur entente de travail.

Décris le débat sur les conditions de travail du secteur public qui a lieu en 1972.

Les revendications et les gains du mouvement syndical

Cahier de traces

4. L’affirmation des nations autochtones

Le gouvernement fédéral consolide sa politique d’assimilation des Autochtones à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Cette politique d’assimilation place les membres des Premières Nations sous la tutelle de l’État canadien, ce qui les empêche notamment de prendre des décisions collectives de manière autonome.

Dans la deuxième moitié du 20e siècle, les nations autochtones réclament la capacité de se gouverner par elles-mêmes et elles forment des organisations en vue d'intensifier leurs revendications auprès du gouvernement fédéral. Dans la foulée de ces revendications, le gouvernement fédéral révise certaines mesures discriminatoires de la Loi sur les Indiens, mais il conserve tout de même son objectif d’assimilation des Autochtones. En plus de leurs revendications politiques, les Premières Nations, les Métis et les Inuits défendent leurs territoires face à la pression qu’exerce l’exploitation des ressources naturelles.

4.1. La reconnaissance des droits ancestraux

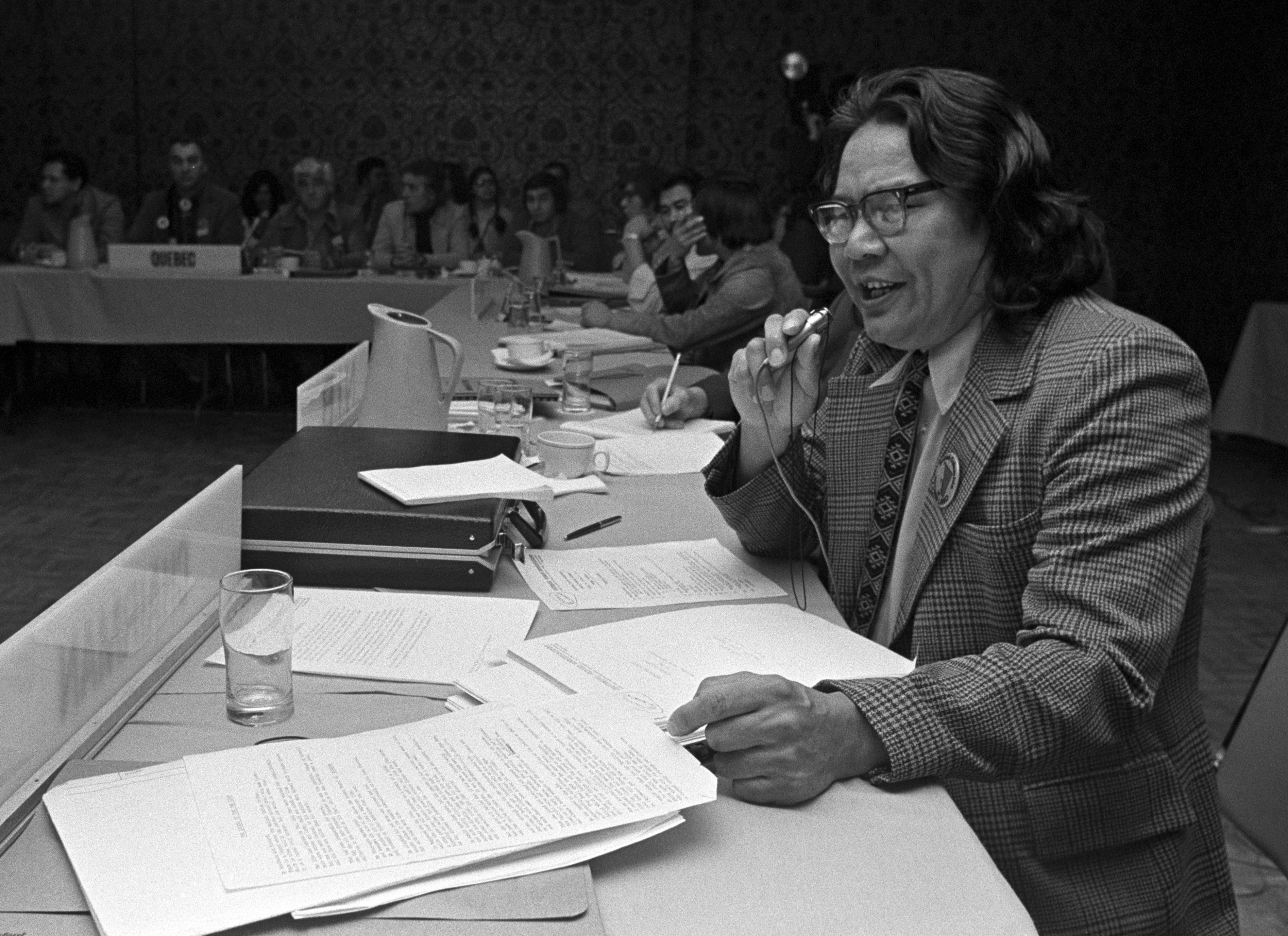

Dans les années 1960, les nations autochtones élaborent davantage de revendications communes par l’entremise des organisations autochtones. Pour unir leurs voix, ces organisations autochtones se regroupent notamment au sein de la Fraternité nationale des Indiens.

La Fraternité nationale des Indiens défend le point de vue des nations autochtones à la suite de la publication de La politique indienne du gouvernement du Canada en 1969. Aussi connu sous le nom de Livre blanc, ce document du gouvernement fédéral propose l’abolition de la Loi sur les Indiens, l’annulation de certains traités et la privatisation des terres au sein des réserves. Le Livre blanc tente ainsi de parachever l’assimilation des Autochtones et de les considérer comme tous les autres citoyens. La Fraternité nationale des Indiens rejette cette proposition en soutenant que le statut juridique que la Loi sur les Indiens confère aux Premières Nations leur permet de défendre leurs revendications malgré son caractère discriminatoire. En plus de pousser le gouvernement fédéral à retirer sa proposition, l’opposition commune des nations autochtones les motive à lutter collectivement.

Dans les années 1970, les Autochtones luttent de plus en plus pour la reconnaissance de leurs droits ancestraux, qui découlent du fait qu’ils occupaient et qu’ils utilisaient le territoire avant l’arrivée des Européens. Cette lutte pour la reconnaissance des droits ancestraux contribue à légitimer les revendications territoriales des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui n’ont pas conclu d'entente avec le gouvernement canadien et qui ne lui ont donc pas cédé leurs terres ancestrales. En réclamant la possession de leurs terres ancestrales, les Autochtones cherchent à défendre leurs droits sur les ressources naturelles que comportent ces terres. Le gibier et la forêt comptent parmi ces ressources, qui sont souvent prisées par les chasseurs et les hommes d’affaires non- autochtones.

Dans l’ensemble, la reconnaissance des droits ancestraux permet aux Autochtones de faire une brèche dans la politique d’assimilation du gouvernement fédéral et de constituer un mouvement social qui se manifestera à de multiples reprises dans un Québec en voie de modernisation.

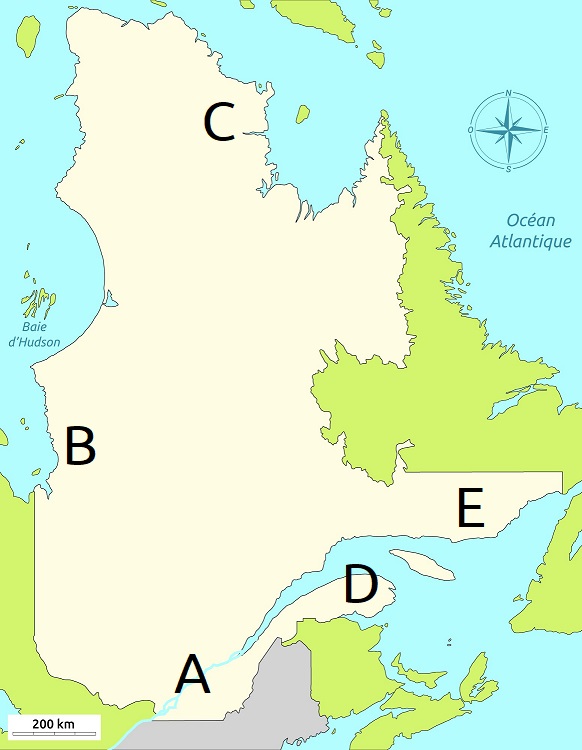

4.2. La Convention de la Baie-James et du Nord québécois

En 1971, le gouvernement libéral de Robert Bourassa annonce la mise en chantier de centrales hydroélectriques dans la région de la Baie-James. Inauguré sans consultation des Cris et des Inuits qui habitent cette région, ce projet implique la déviation de plusieurs rivières et l’inondation d’une vaste superficie de terres, ce qui aurait pour conséquence la submersion de nombreux lieux de sépulture autochtones et la perte de ressources de chasse.

Après l’inondation des terres

Pour contester l’absence de consultation et protéger les terres des Cris et des Inuits, le chef cri Billy Diamond collabore avec l’Association des Indiens du Québec pour entamer des procédures judiciaires contre l’État québécois. Ces procédures mènent à l’arrêt temporaire des travaux de construction, puis à des négociations entre le gouvernement québécois, les Cris et les Inuits.

En 1975, après plusieurs années de négociations, les Cris et les Inuits signent une entente avec l’État québécois : la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Avec cette entente, les Cris et les Inuits cèdent une partie de leurs terres en échange d’une compensation financière, d’une participation au développement de la région et d’un accès aux ressources de chasse et de pêche. Exclue des négociations, l’Association des Indiens du Québec défend les Autochtones qui ne tirent pas profit de l’entente, comme les communautés innues, les Atikamekws et les Anishinabeg des régions nordiques du Québec.

4.3. En route vers la réussite

Tu viens d’atteindre une troisième section « En route vers la réussite ». Tu pourras répondre à une question de compétence 1 dans une vidéo interactive.

- Prends d’abord connaissance des consignes.

- Puis, revisite le guide de la compétence 1 pour te rappeler les étapes importantes.

- Finalement, complète la vidéo interactive pour répondre à la question.

- Prends une capture d’écran de ta réponse pour l’insérer dans le cahier de traces.

En route vers la réussite 3

Consignes

À la suite de la modification de la Loi sur les Indiens en 1951, les Autochtones bénéficient d’une plus grande autonomie politique leur permettant de défendre leurs droits ancestraux. Ceci les mène notamment à revendiquer un droit de regard quant au développement économique qui s’effectue sur leurs territoires.

Décris l’aboutissement de négociations pour l’affirmation de certaines nations autochtones dans les années 1970 au Québec.

Les revendications et les gains des nations autochtones

Cahier de traces

Grille d'évaluation

Critère d'évaluation

- Représentation cohérente d’une période de l’histoire du Québec et du Canada

5. Révision

Visionne les explications d'une enseignante sur les éléments les plus importants du chapitre.