Les mouvements sociaux

3. Le syndicalisme et les fronts communs

3.1. La syndicalisation des employés de l’État

Dans la foulée de la Révolution tranquille, des employés de la fonction publique forment un syndicat pour revendiquer le droit de faire la grève, de négocier une convention collective et de s’affilier aux centrales syndicales. En 1964, l’adoption du Code du travail par le gouvernement de Jean Lesage reconnait entre autres le droit de grève à la plupart des fonctionnaires provinciaux. Grâce à cette loi, les travailleurs du secteur public comme les infirmières et les enseignants peuvent envisager un arrêt de travail lorsque les négociations collectives avec l’État québécois ne satisfont pas leurs revendications. Dans le secteur privé, le Code du travail devient aussi le principal document légal encadrant les relations entre les travailleurs syndiqués et leur employeur.

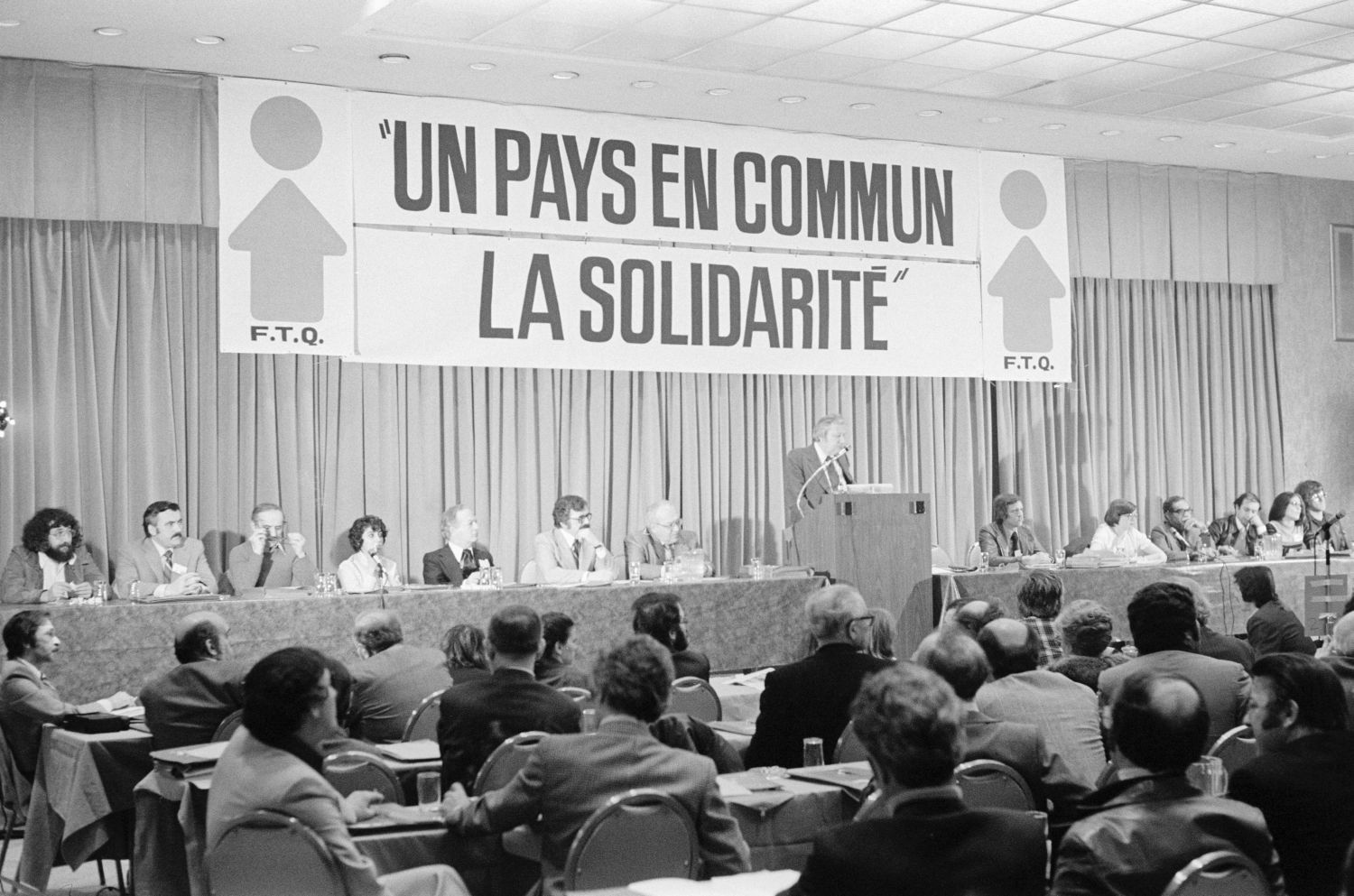

À la fin des années 1960, les fonctionnaires multiplient les syndicats et rejoignent les rangs des centrales syndicales comme la CSN, ce qui modifie les orientations du syndicalisme québécois. En plus de défendre les conditions de travail de leurs membres, les centrales intensifient leur action sociale et politique notamment en prenant position sur les débats qui animent la société québécoise. Par exemple, lors des élections provinciales de 1976, la Fédération des travailleurs du Québec recommande de voter pour le Parti québécois, alors que la Confédération des syndicats nationaux propose de s’abstenir de voter pour le Parti libéral.