Les mouvements sociaux

3. Le syndicalisme et les fronts communs

Entre 1960 et 1980, de plus en plus de travailleurs deviennent membres de syndicats et le mouvement syndical devient progressivement laïque. L’accroissement marqué des effectifs syndicaux est entre autres lié au fait que les employés de l’État sont de plus en plus nombreux.

| Année | Nombre de syndicats | Effectifs déclarés | Pourcentage des salariés |

|---|---|---|---|

| 1941 | 671 | 121 280 |

20,7 % |

| 1951 | 1 126 | 239 800 | 30,1 % |

| 1961 | 1 606 | 408 871 | 29,3 % |

| 1971 | 2 879 | 728 263 | 37,6 % |

| 1981 | 4 218 | 880 200 | 37,6 % |

Source des données : Jacques Rouillard, « Annexe 1 » et « Annexe 2 », Le syndicalisme québécois, Montréal, Boréal, 2004, p. 285-290.

Le nombre de grèves et de lock-outs est aussi en hausse significative par rapport à la période duplessiste. Alors qu’on observe en moyenne 33 conflits de travail par année entre 1951 et 1955, on en compte 246 entre 1971 et 1975, ce qui représente une augmentation de 745 % en 20 ans.

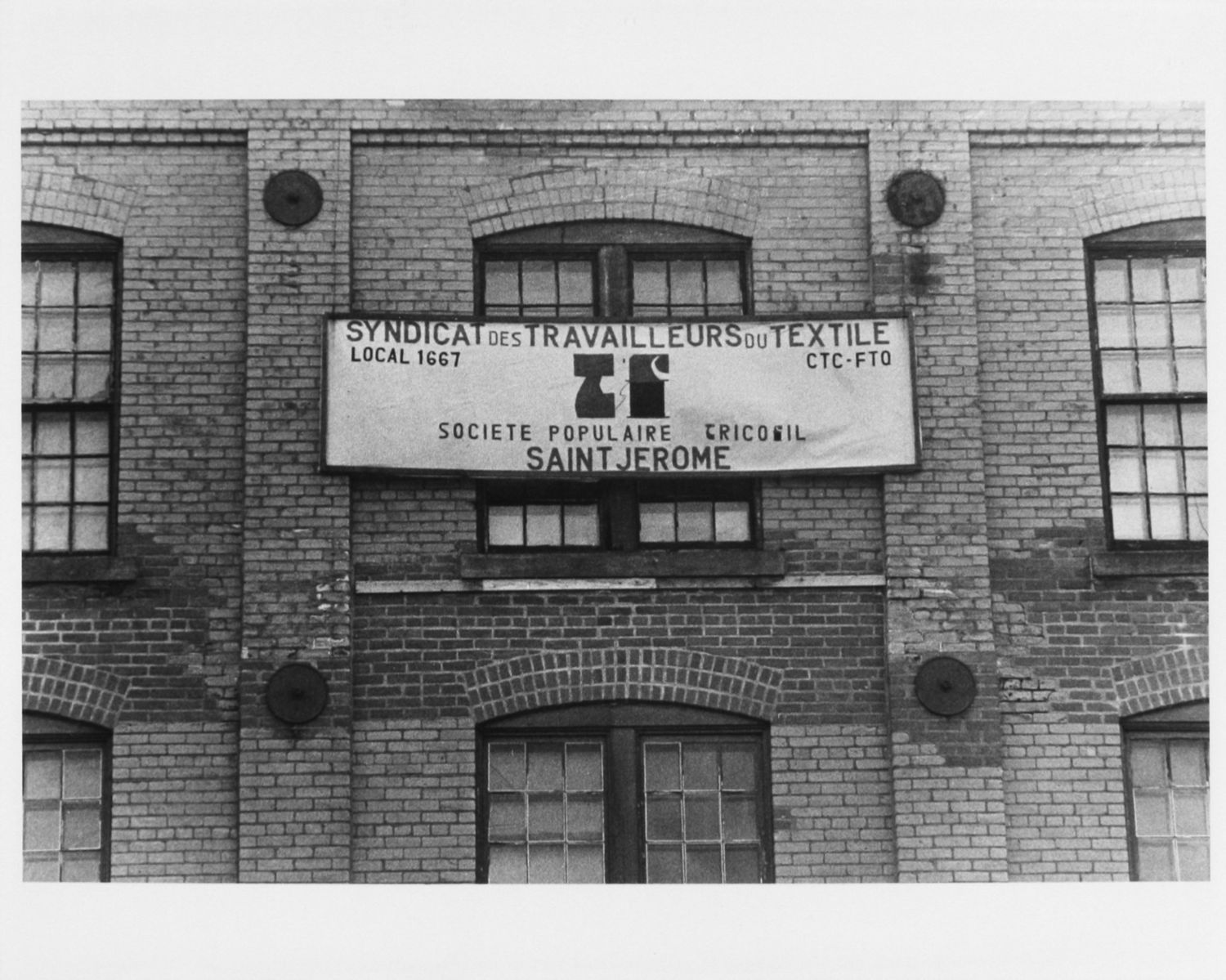

Les centrales internationales et canadiennes défendent les intérêts des travailleurs québécois depuis le début du 20e siècle, mais l’après-guerre voit la formation de centrales syndicales d’origine provinciale. Dans les années 1960, les syndicats se regroupent donc dans des centrales syndicales québécoises et laïques comme la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Centrale des enseignants du Québec (CEQ). Ces centrales permettent d'unifier les travailleurs québécois face au patronat et de porter leurs revendications auprès de l’État québécois.