M15S2_RE

Tu dois parcourir l'ensemble des chapitres de ce cahier de ressources pour bien te préparer au test de validation de cette station.

3. L'eutrophisation des lacs (STE)

3.1 Un lac en santé

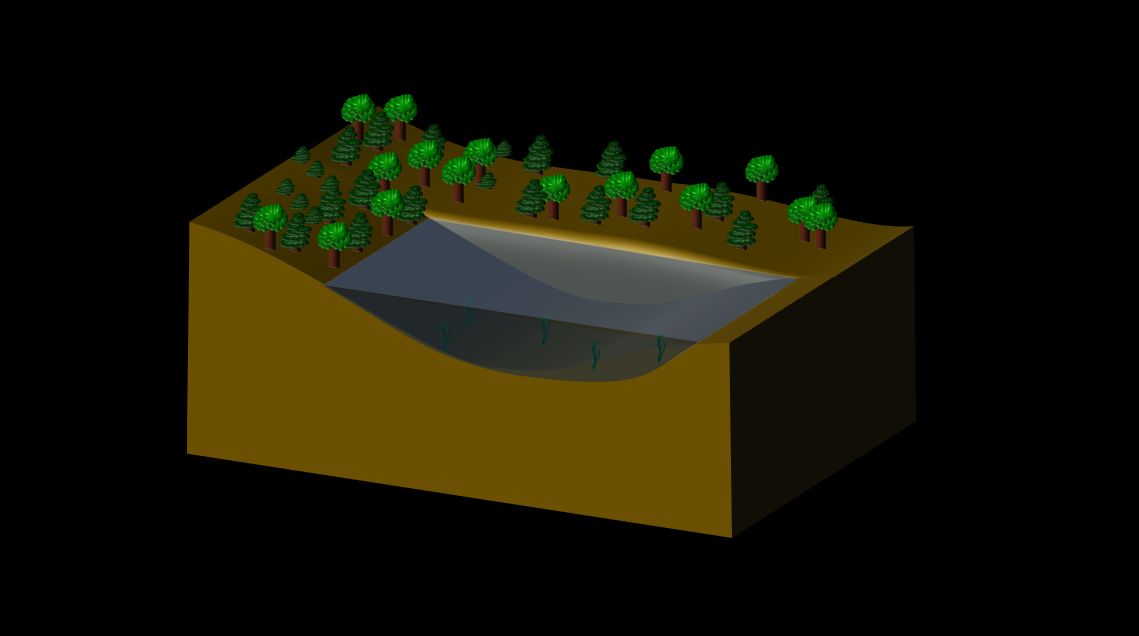

Un lac en santé est un lac qui possède un équilibre entre les différents éléments nutritifs qui sont nécessaires au développement de la flore (nitrates, nitrites, phosphates...) et les écosystèmes qui y vivent. Pour bien comprendre de quoi il en retourne il serait pertinent de se remémorer les cycles de l'azote et du phosphore que nous avons vus au cours du module précédent. Ainsi, les plantes aquatiques qui vivent dans le lac et qui constituent la base de la chaîne alimentaire ont besoin de phosphate, de nitrite et de nitrate pour pouvoir grandir et se régénérer. Ceux-ci proviennent de la décomposition de matière organique (organismes morts, urine et excréments, feuilles mortes) de la forêt environnante et des organismes vivant dans le lac. Un équilibre se forme alors entre l'apport d'élément nutritif et la vie qui prolifère dans le lac.

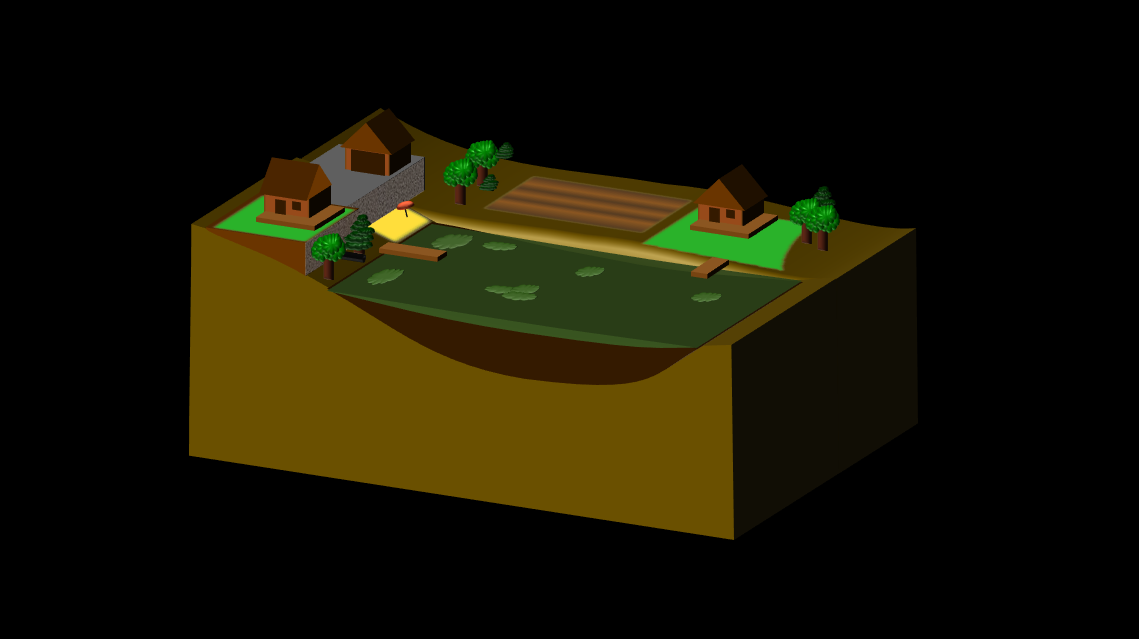

3.2 L'attrait de la nature

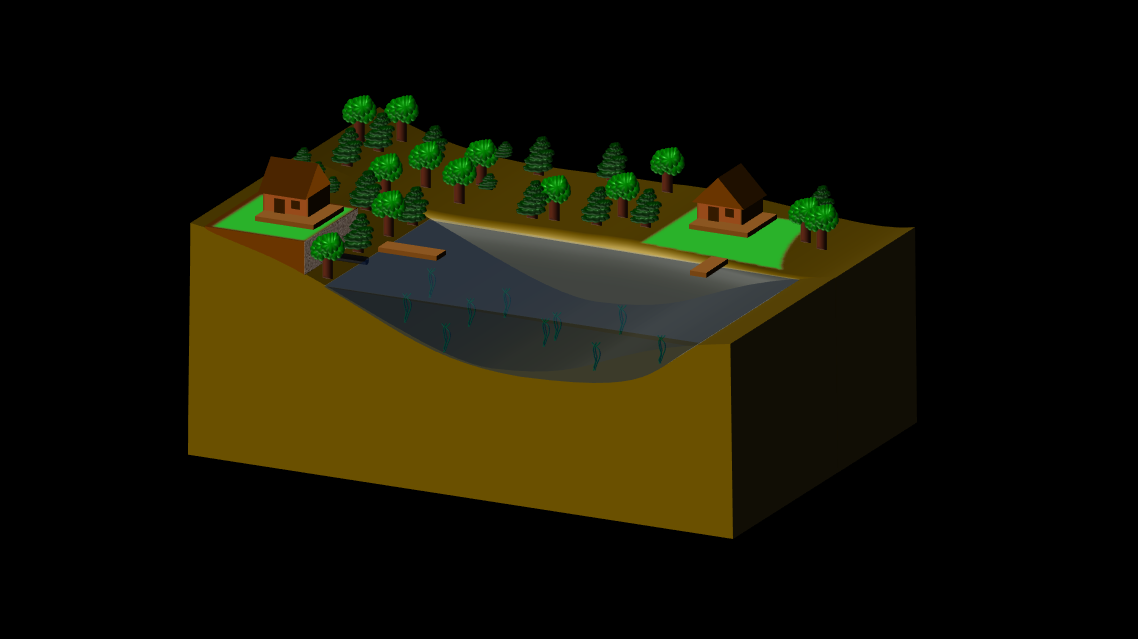

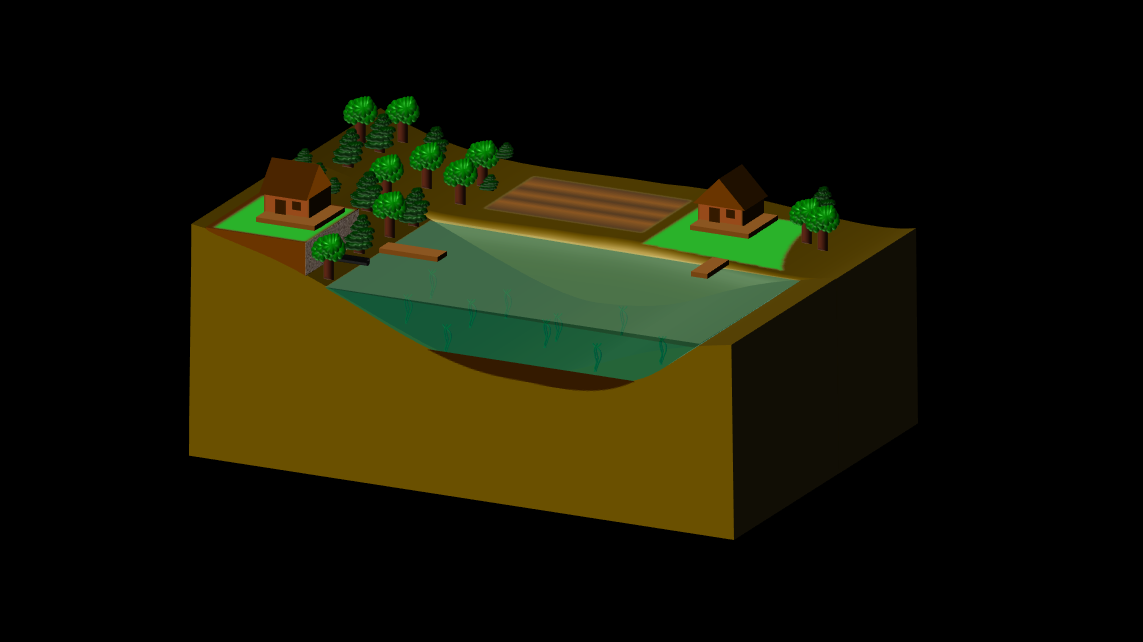

Un beau lac en santé attire les gens et ceux-ci, recherchant le confort, coupent les arbres et construisent des chalets. Loin de la ville, ils n'ont pas accès au réseau d'égout sanitaire pour traiter leurs eaux usées. Ils utilisent donc une fosse septique. Lorsque celle-ci est bien entretenue, elle ne devrait pas causer une hausse de phosphate, de nitrite et de nitrate trop accentuée. Par contre, lorsque les propriétaires de chalets sèment du gazon et qu'ils utilisent des engrais, des détergents contenant des phosphates et qu'ils coupent les arbres en bordure du lac, les éléments nutritifs des engrais hydrosolubles (qui sont dissous dans l'eau), la baisse de consommation de ces mêmes éléments nutritifs par la forêt environnante et la chaleur engendrée par la perte de l'ombre des arbres en eaux peu profondes aident à la prolifération des plantes aquatiques.

3.3 On ne voit plus le fond

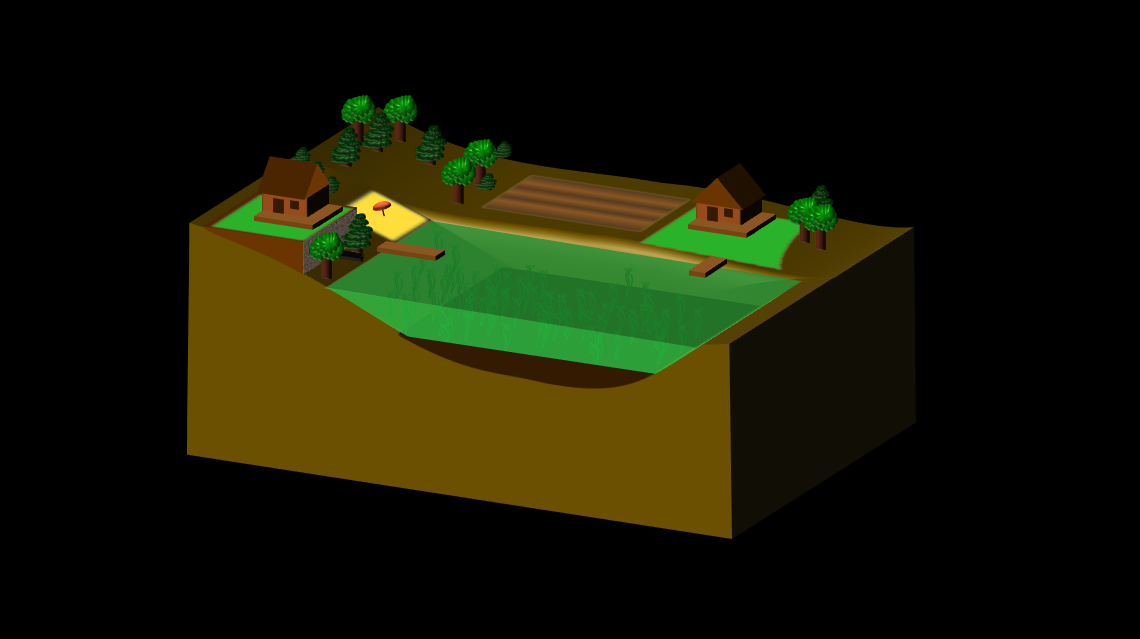

Les poissons ne peuvent se multiplier assez rapidement pour consommer toutes ces algues et tout ce phytoplancton. L'eau gagne en turbidité (laisse moins passer la lumière). L'eau prend tranquillement une teinte plus verdâtre. Comme les plantes au fond de l'eau n'ont plus accès à la lumière du Soleil, elles peinent à produire assez d'oxygène pour faire vivre toute la vie qui compose maintenant le lac. En mourant, les organismes commencent tranquillement à former un fond plus vaseux. Il y a de plus en plus de cyanobactéries.

3.4 Qu'est-ce qui se passe dans ce lac ?

3.5 La mort du lac

La rivière Yamaska est l'une des rivières les plus polluées au Québec, notamment à cause de sa proximité avec de nombreuses terres agricoles.

3.6 Que pouvait-on faire d'autre ?

- Réduire l'usage d'engrais et choisir ceux qu'on utiliseL'agriculture est sans doute la principale cause de l'eutrophisation des lacs, notamment à cause de l'utilisation d'engrais, et plus précisément, d'engrais chimiques. Ceux-ci sont lessivés par l'eau de pluie et drainés directement dans les cours d'eau. L'usage de compost ou de fumier peut aider à nourrir les plantes de votre potager tout en nuisant moins à la qualité des cours d'eau. En effet, comme ceux-ci doivent se décomposer pour fournir aux plantes les nutriments, ils occasionnent moins de pertes en lessivage. Pour ce qui est des chalets, le fait de laisser les arbres autant que possible et de ne pas semer de belles pelouses réduit l'utilisation d'engrais et, ainsi, l'apport en nitrite, en nitrate et en phosphate.

- Entretenir les fosses septiquesDepuis qu'on connait mieux le phénomène d'eutrophisation, des règlements de plus en plus rigoureux sont mis en place pour assurer une qualité du traitement des eaux usées par les centres de traitement des eaux et par les fosses septiques. Certaines municipalités offrent même certains services liés à l'entretien des fosses septiques.

- Laisser la nature être la natureLe déboisement engendre le réchauffement du sol et des eaux peu profondes du lac. La chaleur ainsi emmagasinée accélère la décomposition de la matière organique et accélère l'apport en nutriments des milieux aquatiques. De plus, les arbres contribuent à absorber ces mêmes nutriments et à assurer une stabilité du sol en utilisant l'eau de pluie avant qu'elle n'atteigne les lacs et les rivières.

- Choisir ses détergentsPlusieurs détergents contiennent du phosphate. Leur rejet dans la nature via les eaux usées est donc une façon de contribuer à l'eutrophisation des lacs.