M16S1_RE

| Site: | Moodle CSSRDN |

| Cours: | Science 4e secondaire (ST / STE) - 2023-2024 |

| Livre: | M16S1_RE |

| Imprimé par: | Visiteur anonyme |

| Date: | mercredi 10 septembre 2025, 01:02 |

Description

Tu dois parcourir l'ensemble des chapitres de ce cahier de ressources pour bien te préparer au test de validation de cette station.

1. L'atmosphère

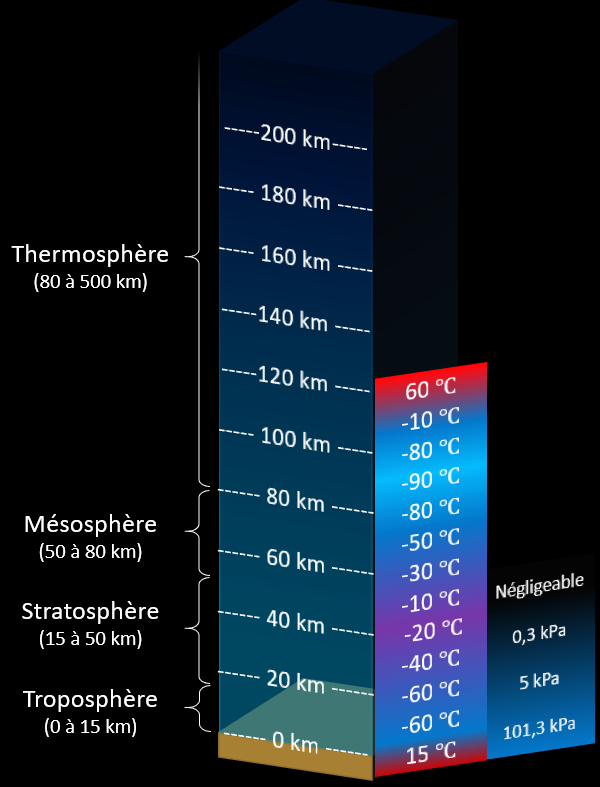

1.1 Les couches de l'atmosphère (rappel)

L'atmosphère, c'est la couche de gaz qui enveloppe la planète. Sa densité, sa composition et son épaisseur sont bien différentes selon les planètes. En effet, Mercure ne possède à peu près pas d'atmosphère. Pour des planètes comme Jupiter ou Saturne, la situation est bien différente. La belle couleur verdâtre de Vénus lui vient de la composition de sa propre atmosphère composé principalement de dioxyde de carbone. Les conditions de température et de pression y sont si extrêmes qu'on peut difficilement y espérer pouvoir un jour y poser les pieds.

5 Exosphère

La pression atmosphérique y est quasi inexistante. C'est là que se trouvent les satellites en orbite autour de la Terre. En réalité, l'exosphère, c'est le début de l'espace.

4 ThermosphèreElle est particulièrement chaude et c'est à cette altitude que se forme les aurores boréales. C'est aussi à cette altitude qu'on peut apercevoir la plupart des étoiles filantes, ces corps célestes qui brûlent à leur entrée dans l'atmosphère.

3 MésosphèreC'est une couche très froide de l'atmosphère. À cette hauteur, la pression atmosphérique est négligeable.

2 StratosphèreElle contient la couche d'ozone qui absorbe les rayons UV (contribuant ainsi à augmenter sa température). La pression atmosphérique y est beaucoup plus basse que dans la troposphère.

1 TroposphèreC'est là où nous vivons. Pour donner une idée, le mont Everest a une altitude de 8 850 m, soit environ la moitié de la troposphère. Le plus haut gratte-ciel au monde, le Burj Khalifa à Dubaï, a une hauteur de 828 m et les avions de ligne peuvent atteindre une altitude de 12 200 m. On y trouve aussi les courants-jets dont nous traiterons plus tard.

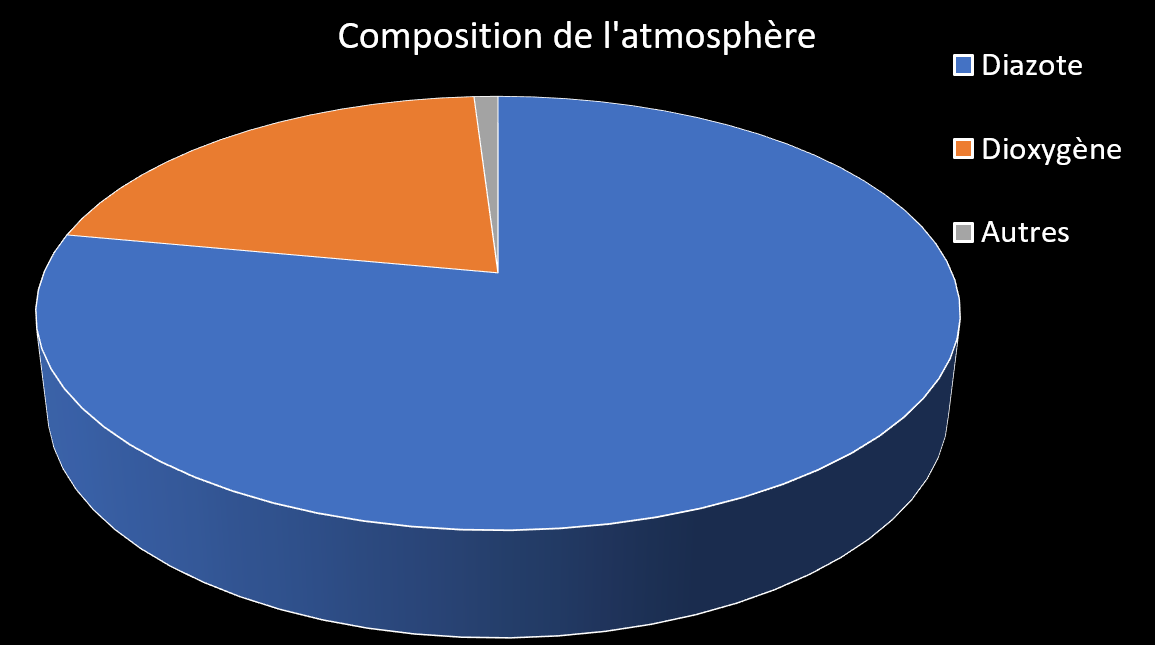

1.2 La composition de l'atmosphère

La composition de l'atmosphère dépend de l'altitude, mais aussi du taux d'humidité et bien évidement, de l'activité humaine. Jusqu'à environ 100 km d'altitude, on y trouve environ 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz (vapeur d'eau, argon, dioxyde de carbone, etc.)

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer2. Cyclone et anticyclone

2.1 Bulletin météo

Dans les bulletins météo, on présente habituellement des cartes du Québec pour indiquer les tendances, la température, la force des vents ou la couverture nuageuse. Sur ces cartes, on voit apparaître des symboles et on parle de dépressions et d'anticyclones, de fronts froids et de fronts chauds, de pression atmosphérique et de température ressentie. Quel est le lien entre une dépression et la météo ? Est-ce que la météo est vraiment influencée par le nombre de dépressions comme dans les films ?

2.2 La force de Coriolis

Le deuxième phénomène qu'il faut bien comprendre pour bien saisir les règles qui dictent la météo est constant et lié à la rotation de la Terre. Pour l'expliquer, nous utiliserons l'animation ci-dessous. Assis autour d'une table, je décide de faire rouler une boule de billard jusqu'à Jean. La balle a donc une trajectoire rectiligne (elle roule en ligne droite). Si la table et l'ensemble de ses occupants tournent dans le sens antihoraire, on remarque qu'entre le moment où je laisse aller la boule et celui où la boule atteint le bout de la table, ce n'est plus Jean qui y est, mais Benjamin. La boule, par rapport à la table, ne va plus en ligne droite. Elle a une trajectoire courbe. Si la table tournait plus vite, la boule pourrait même revenir dans mes mains. Ce phénomène est dû à ce qu'on appelle la force de Coriolis.

La Terre, comme la table, tourne sur elle-même. C'est donc dire que si un vent allait de l'équateur vers le pôle nord, il serait dévié comme la boule de billard. Ultimement, ce mouvement pourrait aussi créer un vortex, ou si vous préférez, un tourbillon. L'effet de Coriolis explique une tonne de phénomènes autant au niveau de l'atmosphère qu'au niveau des océans. On peut aussi mentionner que la boule de billard était déviée vers la droite dans l'exemple précédent, mais que si on étudiait le même phénomène sous la table, la tête en bas, elle serait déviée vers la gauche. Le sens de la déviation des vents et des courants liés à l'effet de Coriolis n'est donc pas le même dans l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud. Si on peut ainsi expliquer le sens des vortex ou celui des ouragans, on ne peut cependant pas expliquer le sens de rotation de l'eau dans les toilettes qui dépend davantage de la forme de la tuyauterie que de la rotation de la Terre.

2.3 Cyclone et anticyclone

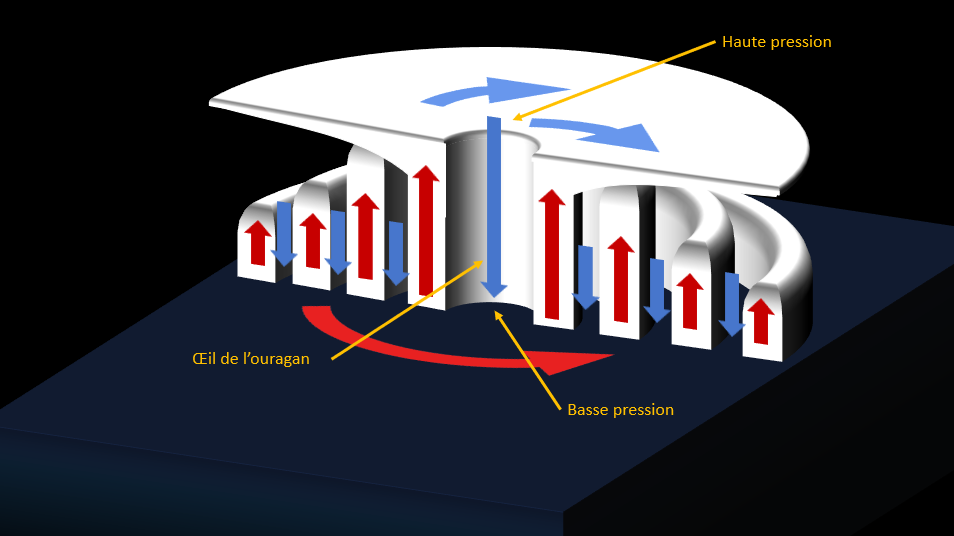

Nous avons maintenant deux phénomènes en place pour créer nos cyclones et nos anticyclones, soient les boucles de convection et l'effet de Coriolis.

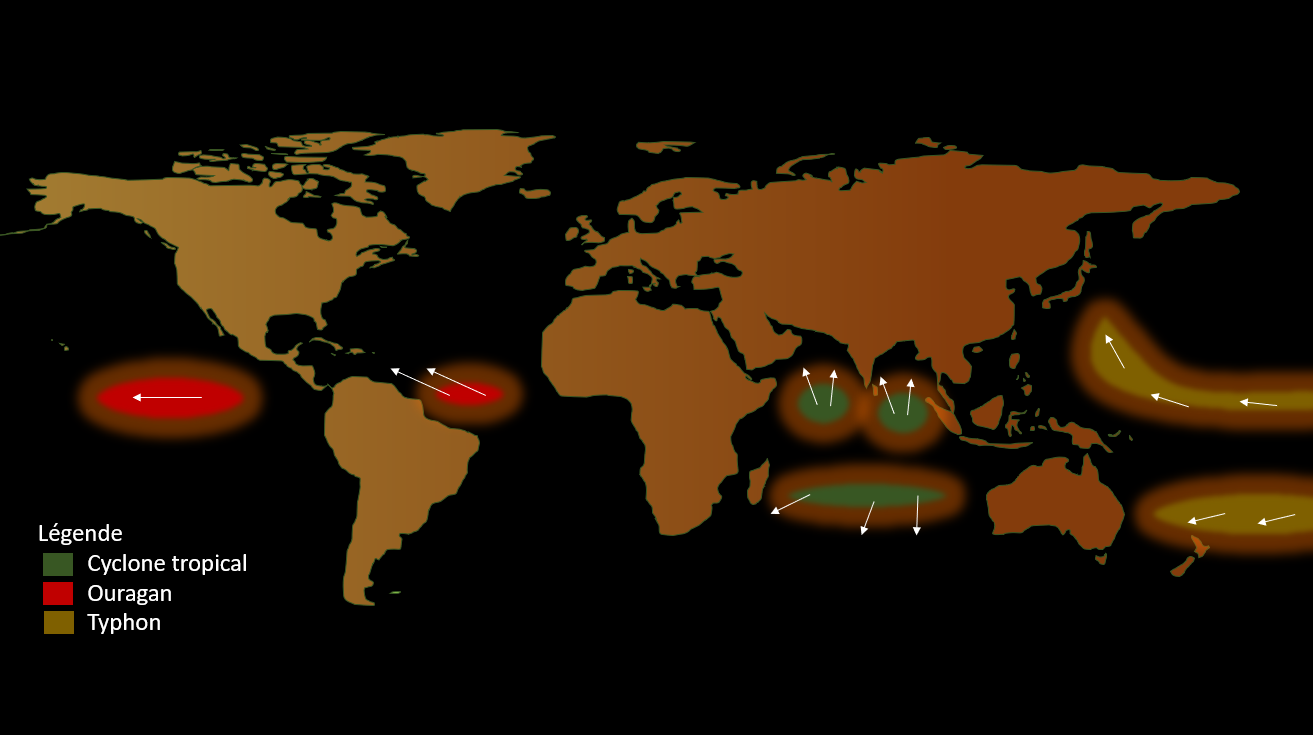

2.4 L'ouragan

On classe les ouragans selon la vitesse à laquelle soufflent les vents. C'est l'échelle de Saffir-Simpson. En 2005, l'ouragan Katrina était de catégorie 5. Plus récemment en 2017, les ouragans Irma et Maria étaient toutes deux de catégorie 5. Pour nommer les ouragans de l'Atlantique nord, on utilise en alternance des prénoms masculins et féminins dont la première lettre suit l'ordre alphabétique (on saute les lettres Q, U, X, Y et Z) dont la liste se répète tous les six ans. Par contre, quelques noms ont été retirés de la liste comme Katrina, Irma et Maria. En effet, comme ces ouragans ont été particulièrement dévastateurs, on a changé les prénoms depuis. Lorsque la liste est épuisée, on utilise l'alphabet grec pour désigner les ouragans. En 2005, le dernier ouragan a porté le nom de Zêta, 6e lettre de l'alphabet grec. Cette année-là a été particulièrement propice aux ouragans avec pas moins de quatre ouragans de catégorie 5. Il est important de noter que la croissance du nombre d'ouragans et de la puissance de ceux-ci est directement liée au réchauffement de l'eau des océans. En effet, plus l'eau est chaude, plus l'eau s'évapore et plus il y a de chance de former une tempête tropicale et, éventuellement, un ouragan.

| Catégorie | Vitesse des vents |

|---|---|

| 1 | 119 à 153 km/h |

| 2 | 154 à 177 km/h |

| 3 | 178 à 210 km/h |

| 4 | 211 à 251 km/h |

| 5 | Plus de 251 km/h |

Nom des tempêtes en 2005

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer3. Masses d'air

3.1 Le vent du nord !

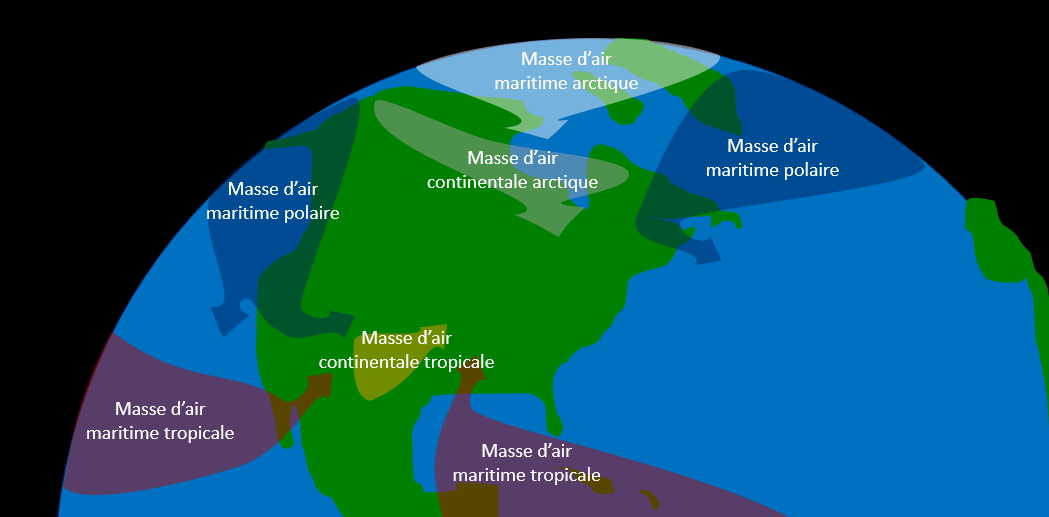

En Amérique du Nord et ailleurs, on retrouve à certains endroits de grands volumes d'air qui possèdent un taux d'humidité et une température relativement constants. On appelle ces volumes des masses d'air. Les vents pousseront ces masses pour influencer le climat des régions environnantes. Celles qui se trouvent au dessus des océans sont dites humides, puisqu'elles contiennent généralement un taux d'humidité élevé. À l'opposé, les masses d'air continentales sont dites sèches. Les masses d'air chaud sont dites tropicales, celles d'air froid sont dites polaires et celles d'air très froid sont dites arctiques. C'est donc à la rencontre de ces masses d'air qu'on retrouve les fronts.

En Colombie-Britannique, le climat est très humide. C'est la masse d'air maritime polaire qui en est la cause. Il vient se buter aux Rocheuses et, en gagnant de l'altitude, se refroidit provoquant ainsi des précipitations. Dans les prairies, si le climat est plus froid et plus sec, c'est qu'il est influencé par une masse d'air continentale arctique. Le déplacement de ces masses d'air a donc un impact notable sur le climat.

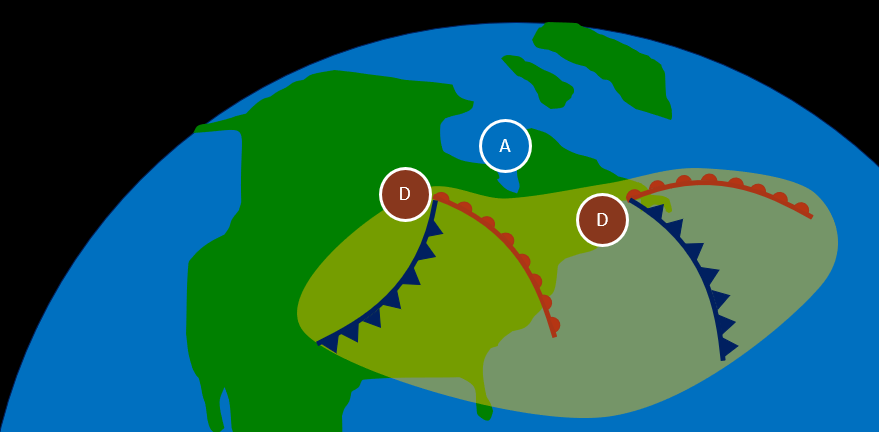

3.2 Le choc !

Lorsque deux masses d'air se rencontrent, l'interaction entre elles a des conséquences sur la température et sur le temps qu'il fait. Ainsi, on appelle la zone d'interaction entre les deux masses d'air un front.

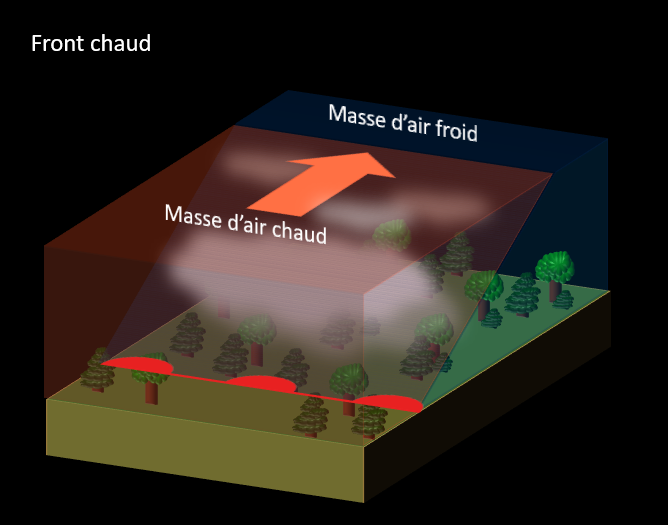

Un front chaud se forme lorsqu'une masse d'air chaud chasse une masse d'air froid. Au contact de l'air froid, l'humidité se condense et forme des nuages. Comme l'air chaud est moins dense, la force qu'il exerce sur l'air froid est plus grande en haute altitude. Le front, soit la rencontre des deux masses d'air, formera donc une pente relativement douce au-dessus de l'air froid. Les nuages se forment d'abord en haute atmosphère, puis se densifient. Ils sont de plus en plus bas au fur et à mesure qu'avance la masse d'air chaud. La période de pluie qui s'ensuit est généralement de longue durée, mais elle n'est pas de très forte intensité.

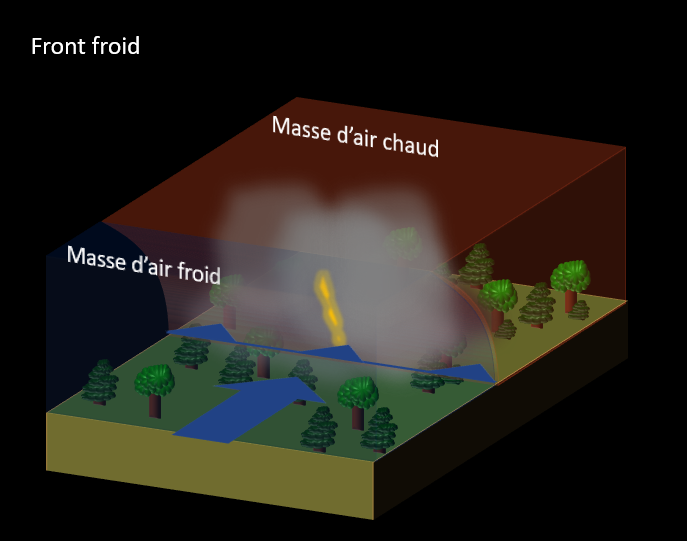

Un front froid se forme lorsqu'une masse d'air froide chasse une masse d'air chaud. Au contact de l'air froid, l'humidité se condense et forme des nuages, mais cette fois-ci, comme l'air froid passe sous la masse d'air chaud (il est plus dense), le nuage prend une forme verticale imposante. La pluie est alors de très forte intensité, mais de courte durée. Elle peut aussi être accompagnée de grêle ou d'orage. La chute de température est nette et les vents peuvent être relativement violents.

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer4. Circulation atmosphérique

4.1 La convection

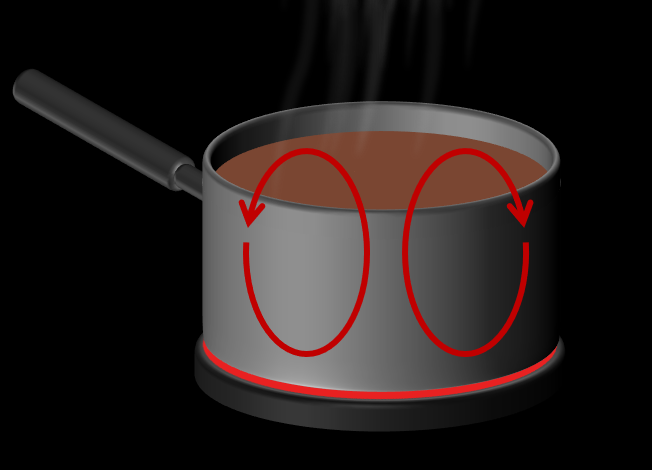

Avez-vous remarqué le mouvement des nouilles ou des légumes dans une soupe qu'on fait chauffer sur une cuisinière ? Le liquide part du point le plus chaud (au centre, au fond), remonte vers la surface, puis, est poussé vers les côtés où il retourne au fond pour recommencer. Ce mouvement est appelé convection et il est entraîné par le fait qu'en gagnant en chaleur, le liquide perd en densité. Étant alors plus léger, il remonte à la surface.

4.2 Réflexion sur la convection de l'air

4.3 Les impacts de cette circulation

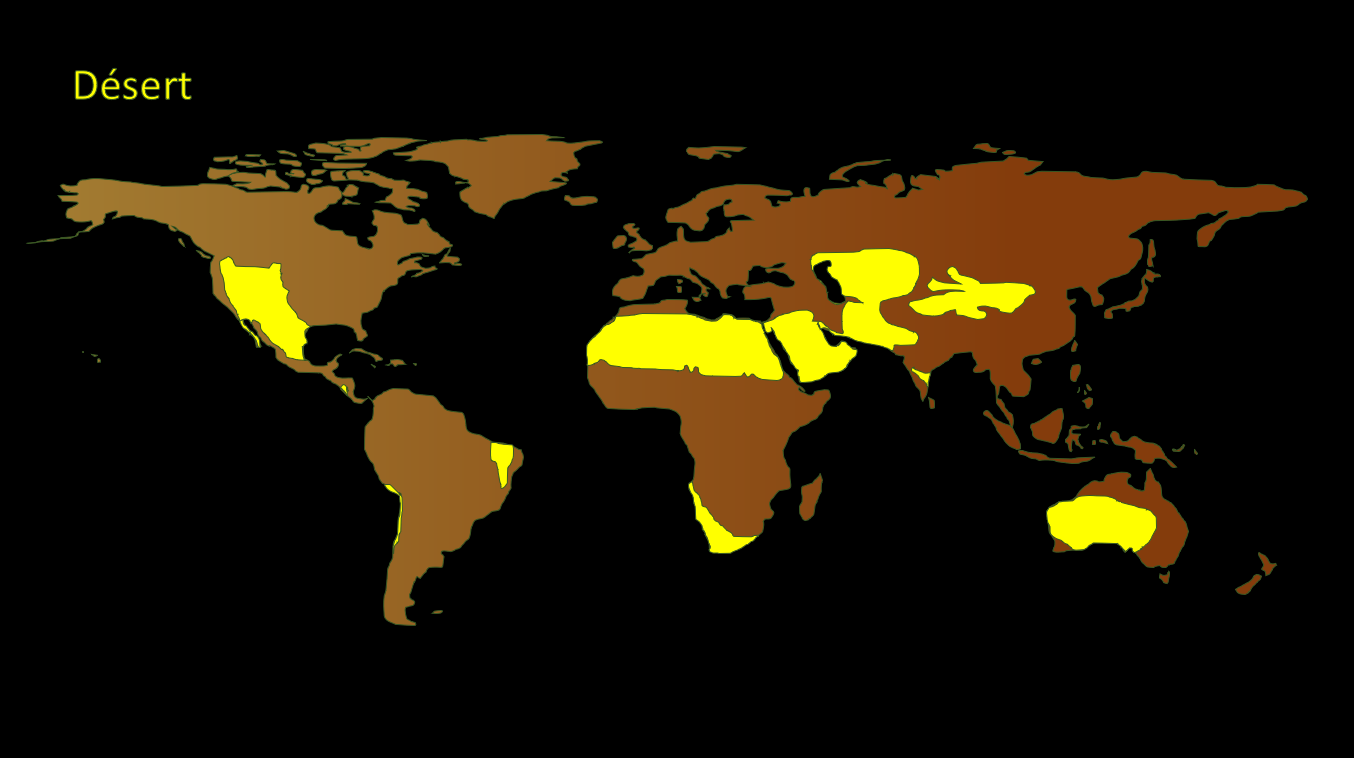

Comme c'était le cas dans les océans, la circulation globale de l'air a de grands impacts sur la température et la quantité de précipitations dans certaines zones données. Ainsi, lorsque l'air chaud et humide de l'équateur s'élève en altitude, il se refroidit. L'eau se condense et cause d'importantes précipitations. C'est donc un air sec qui rejoint le 30e parallèle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les déserts sont principalement situés à cette latitude sur Terre.

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer5. Circulation atmosphérique (STE)

5.1 Les cellules de convection

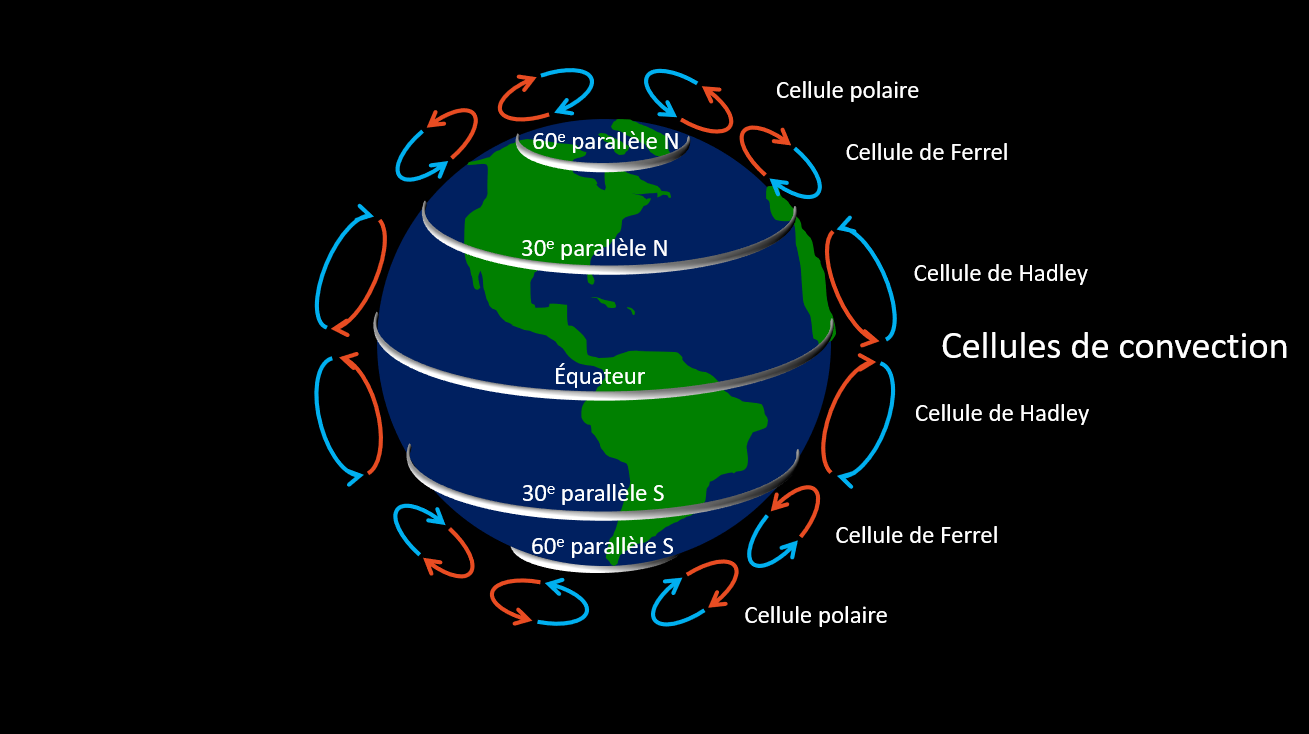

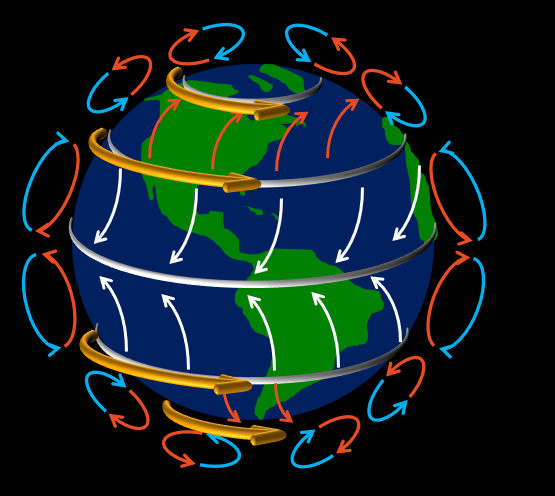

Comme on l'a vu, l'air chaud a une densité inférieure à l'air froid. Il a donc une tendance naturelle à s'élever en altitude. Logiquement, au niveau de l'équateur, on aura l'air le plus chaud sur Terre. Au niveau des pôles, on a un air très froid et très dense. Ce mouvement d'ascension de l'air chaud à l'équateur et de descente de l'air froid aux pôles crée en vérité des cellules de convection comme on l'a vu à la page précédente. Entre l'équateur et le 30e parallèle, l'air au niveau du sol se dirige vers l'équateur et, en se réchauffant remonte en altitude et retourne vers le 30e parallèle. Cette boucle est appelée la cellule de Hadley. Entre le 60e parallèle et le pôle, l'air suit la même tendance, c'est-à-dire qu'il se réchauffe au sud, prend de l'altitude et, en se dirigeant vers le nord, il se refroidit et redescend. C'est la cellule polaire. Ces deux cellules engendrent un mouvement entre le 30e et le 60e parallèle. L'atmosphère tend ainsi à combler le vide en basse atmosphère laissé par l'ascension de l'air au 60e parallèle en utilisant le surplus d'air en basse altitude au 30e parallèle. C'est la cellule de Ferrel.

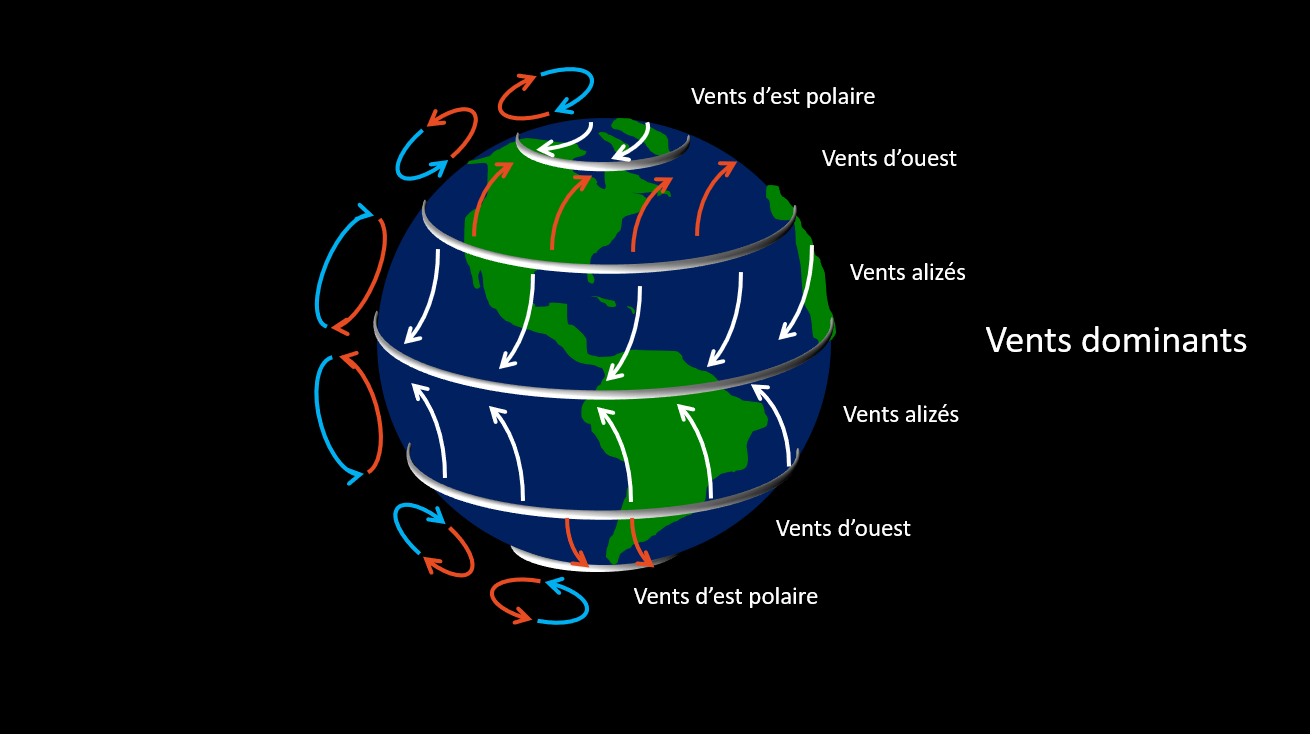

5.2 Les vents dominants

Ces cellules de convection associées à la force de Coriolis que nous avons vue plus tôt (section 2.2 de ce module) créent des courants atmosphériques qui ont une grande influence sur nos climats. En effet, on remarque qu'au Québec par exemple, les vents soufflent habituellement du sud-ouest vers le nord-est. En réalité, c'est le cas pour l'ensemble des régions comprises entre le 30e et le 60e parallèle. Ce sont ces vents qu'on appelle les vents dominants. Ces grands courants de vent étaient particulièrement connus par les marins habitués de traverser l'Atlantique sur les grands voiliers qui profitaient par exemple des vents alizés pour traverser en Amérique. On en retrouve en vérité à la grandeur du globe, mais ils ne sont pas tous orientés de la même façon puisque ce sont à la fois les cellules de convection et la force de Coriolis qui détermine leur direction.

1 Les vents alizés

Les alizés sont déviés vers l'ouest par la force de Coriolis et sont orientés vers l'équateur. Ils soufflent entre le 30e parallèle et l'équateur.

2 Les vents d'ouest

Les vents d'ouest soufflent d'ouest en est, du 30e vers le 60e parallèle.

3 Les vents d'est polaire

Comme les alizés, les vents venant des pôles sont déviés vers l'ouest. Ils soufflent du pôle vers le 60e parallèle.

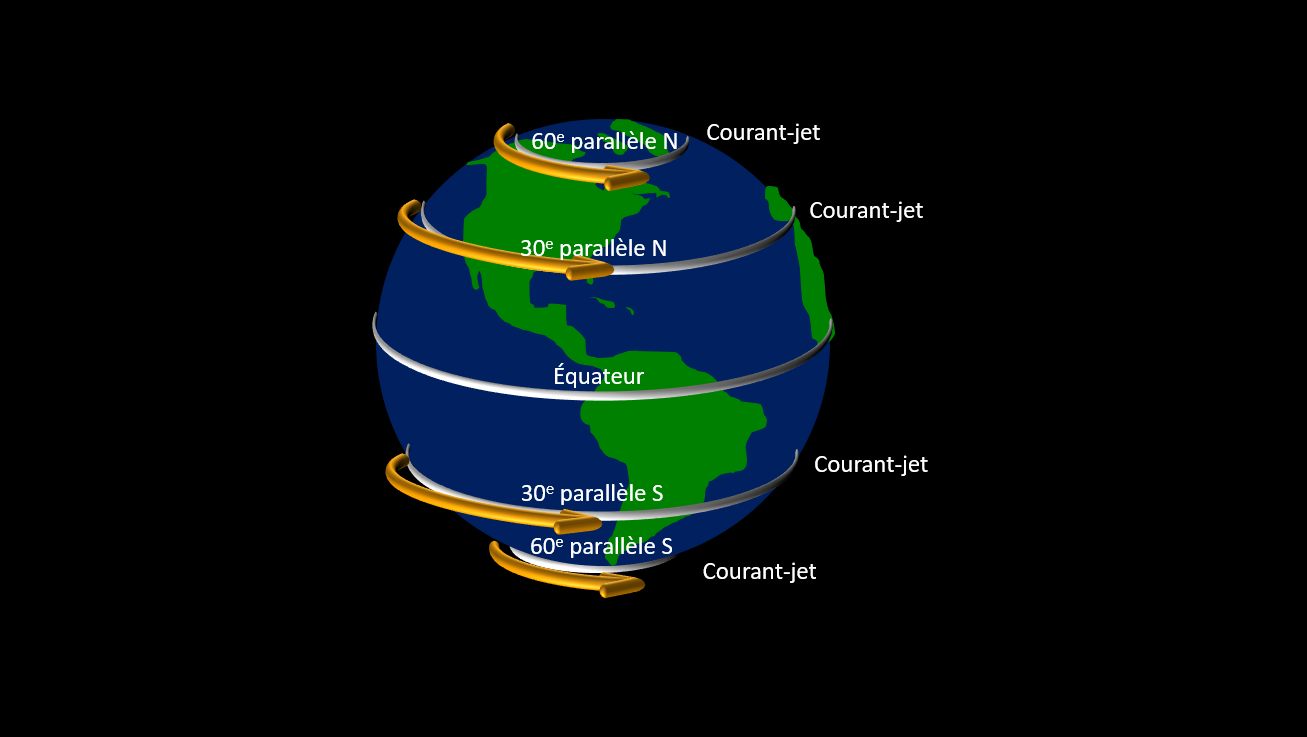

5.3 Les courants-jets

Si les vents dominants sont d'une grande importance en navigation, les courants-jets le sont tout autant en aviation. En effet, autour du 30e et du 60e parallèle, on retrouve des vents puissants en haute altitude qui contribuent à réduire considérablement le temps de vol pour se rendre en Europe. Situés à une altitude d'environ 11 km, les vents peuvent atteindre les 400 km/h en hiver. Il faut dire que leur latitude (distance par rapport à l'équateur) dépend des saisons. Dans l'hémisphère nord, le courant-jet du 60e parallèle est plus près des pôles en été qu'en hiver.

S'ils sont parfaitement droits sur l'image, la vérité est un peu différente. En effet, les courants-jets oscillent en vérité autour des 30e et 60e parallèle. La vitesse des courants-jets dépend de la différence de température entre les deux zones qui les délimitent. Plus la vitesse est grande, moins le courant oscille. Or, on remarque que le réchauffement des pôles diminue cette différence de température. La baisse de vitesse des courants-jets provoque une oscillation plus marquée ce qui a une influence sur le déplacement des masses d'air. Les périodes de sécheresse ou de pluies abondantes sont plus longues et plus intenses puisqu'ils ont tendance à stagner sur une région.

5.4 Assembler ce qu'on a vu, et plus encore

Lorsqu'on assemble les boucles de convection, les vents dominants et les courants-jets, on obtient la figure ci-dessous. Pourtant, il ne faut pas croire que l'orientation ou la force des vents sont des paramètres qui sont fixes dans le temps. Les phénomènes qu'on a vus jusqu'ici constituent une tendance naturelle, mais une multitude de paramètres peuvent influencer les phénomènes météorologiques, et ce, surtout lorsqu'on parle de prédictions de phénomènes météorologiques locaux ou régionaux. Malgré les tendances naturelles, l'atmosphère réserve parfois des surprises et la météorologie n'est pas une science exacte. Il ne faut donc pas se surprendre que les météorologues peinent parfois à prédire à long terme le temps qu'il fera.

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer6. Synthèse

Astuce!

Tu veux réussir mieux ! Prends le temps de consigner dans le cahier de notes l'ensemble de tes apprentissages. Tu auras ainsi un cahier non seulement ordonné, mais aussi imprimable. De plus, le fait de résumer, d'expliquer, de synthétiser la matière te permet de mieux l'assimiler. Ton temps d'étude en sera sans aucun doute réduit!

Important : Lorsque tu prends des notes dans ton cahier, tu dois toujours cliquer sur "enregistrer" pour les conserver. Une fois tes notes compilées, n'oublie pas de cocher la boite à côté de cette ressource afin d'avoir accès au test de validation de la station.