M14S4_RE

| Site: | Moodle CSSRDN |

| Course: | Science 4e secondaire (ST / STE) - 2023-2024 - Douance |

| Book: | M14S4_RE |

| Printed by: | Guest user |

| Date: | Saturday, 17 January 2026, 5:18 AM |

Description

Tu dois parcourir l'ensemble des chapitres de ce cahier de ressources pour bien te préparer au test de validation de cette station.

1. Épuisement des sols (STE)

1.1 L'agriculture et la surutilisation des sols

Dans la nature, les sols ont une capacité de régénération élevée puisque les résidus forestiers reviennent au sol et se dégradent pour nourrir les jeunes pousses. Les nutriments des sols sont donc récupérés naturellement, assurant ainsi une prospérité au milieu. Dans les champs agricoles, deux éléments viennent briser cet équilibre. D'abord, les monocultures (blé, maïs...) épuisent les sols de certains éléments nutritifs. En effet, les plantes ne demandent pas les mêmes proportions d'éléments nutritifs. Les arbres fruitiers utiliseront plus de potassium que les pelouses par exemple. Pour y remédier, on peut procéder à une rotation des cultures ou même, dans certains cas, laisser des terres en jachère (la laisse se régénérer pendant un certain nombre d'années). On peut aussi procéder à l'épandage d'engrais, qu'ils soient chimiques ou non, mais cette pratique occasionne d'autres problèmes que nous verrons plus tard. Plusieurs éléments sont contenus dans les engrais. L'azote, par exemple, sert principalement à faire pousser les tiges, les branches et les feuilles. Le phosphore favorise le développement des racines. Le potassium, quant à lui, aide à la floraison et au développement des fruits. Trois chiffres apparaissent d'ailleurs sur les engrais pour donner les pourcentages d'azote, de phosphore et de potassium contenu dans les sacs.

1.2 Le poids des années

1.3 L'eau de pluie, une solution aigre-douce

1.4 L'épuisement des sols

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer2. Contamination des sols (STE)

2.1 Les contaminants des sols

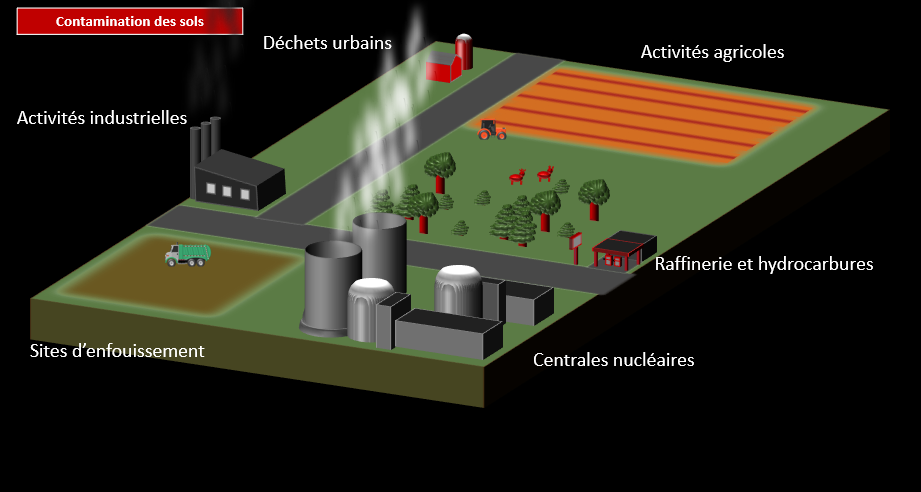

L'équilibre parfois fragile des sols peut être perturbé par l'apport de substances nocives provenant de diverses sources souvent liées à l'activité humaine. On appelle ces substances des contaminants. Ceux-ci peuvent provenir des sites d'enfouissement de déchets, d'activité agricole ou industrielle, du raffinage du pétrole ou de fuite d'huile, d'essence ou de gaz dans des réservoirs, d'activité volcanique ou d'enfouissement de déchet nucléaire. Lorsque les eaux souterraines de la nappe phréatique sont contaminées, celles-ci peuvent transporter les substances nuisibles sur une certaine distance. Cette eau peut aussi être absorbée par les végétaux, puis contaminer la chaine alimentaire. Les contaminants peuvent donc constituer un réel danger non seulement pour les sols, mais aussi pour l'ensemble des êtres vivants d'un écosystème. Il faut dire que certains sols peuvent limiter les dommages d'une contamination grâce à leur composition.

On divise les contaminants en trois grandes catégories : les contaminants organiques, inorganiques et radioactifs.

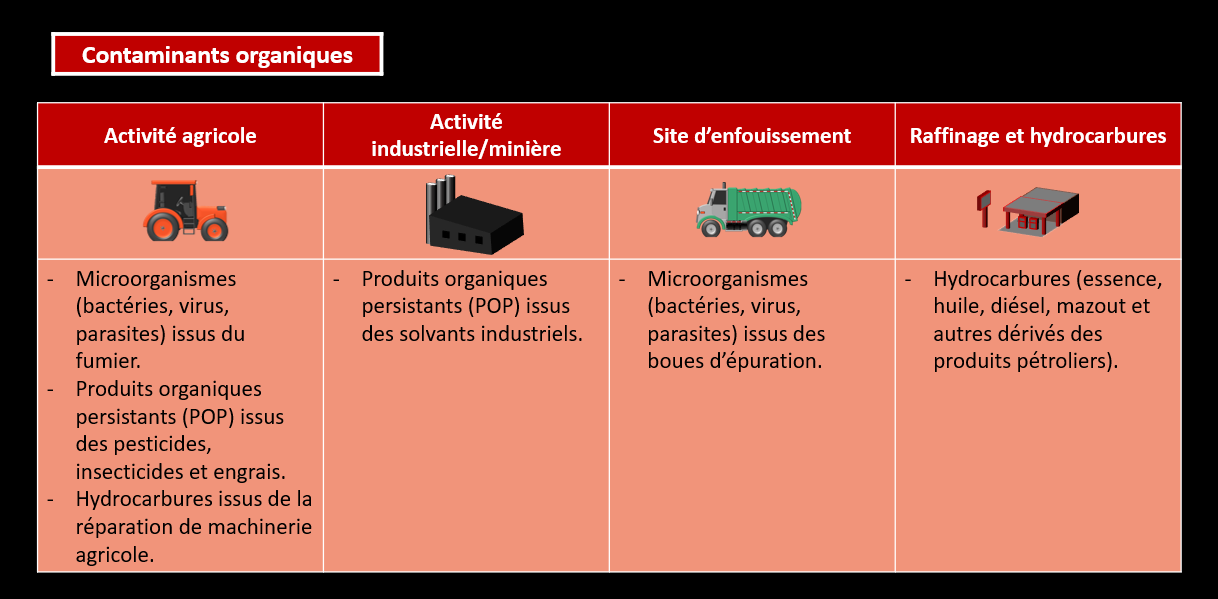

2.1.1 Les contaminants organiques

Parmi les contaminants organiques, on compte notamment l'ensemble des microorganismes potentiellement pathogènes présents dans les matières organiques en décomposition comme les fumiers, le lisier ou les boues d'épuration issues des eaux usées (égouts). Les stations services, les garages et même les milieux agricoles où la réparation et l'entretien de la machinerie se fait souvent sur place sont des endroits où on trouve potentiellement des fuites d'hydrocarbures. On peut aussi ajouter des réservoirs d'huile pour les appareils de chauffage résidentiel, commercial ou industriel ou les centres de raffinage des produits pétroliers comme sources potentiels d'hydrocarbures.

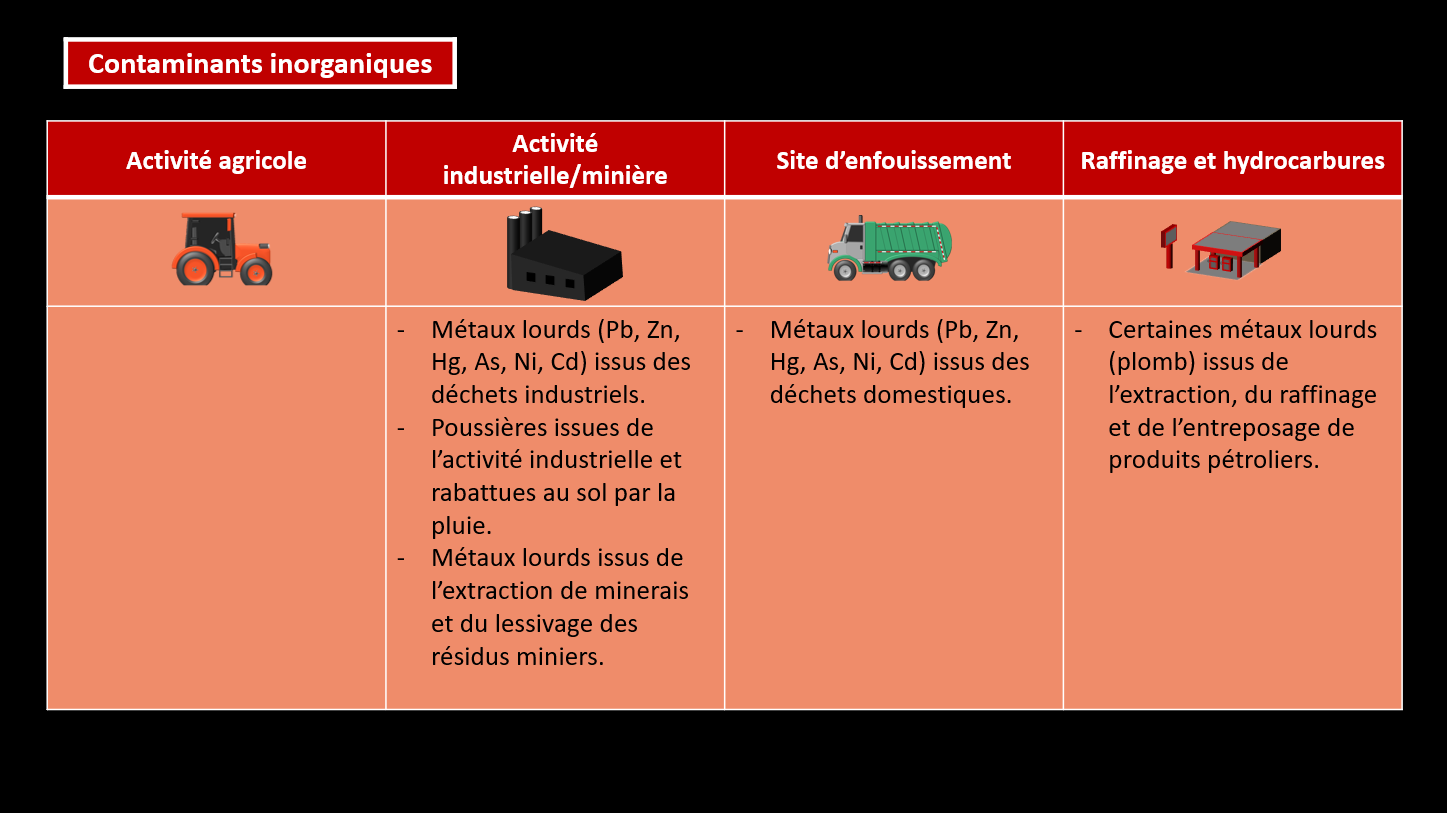

2.1.2 Les contaminants inorganiques

Parmi les contaminants inorganiques, on dénote notamment les métaux lourds (plomb, zinc, mercure, arsenic, nickel, cadmium) qui proviennent principalement des résidus miniers, du secteur industriel et des sites d'enfouissement de déchets. Il faut dire que lorsque la pluie tombe sur les minerais qui ne sont pas utilisés, elle procède à un lessivage, ce qui veut dire qu'elle transporte les métaux et les poussières vers la nappe phréatique et les cours d'eau environnants. Cette même pluie permet aux poussières provenant des gaz d'échappement de voiture et des fumées provenant du secteur industriel et résidentiel de retomber au sol. Finalement, dans le cas d'une fuite de produits pétroliers, on procède aussi à une analyse de métaux (le plomb notamment), car les huiles usées peuvent en contenir.

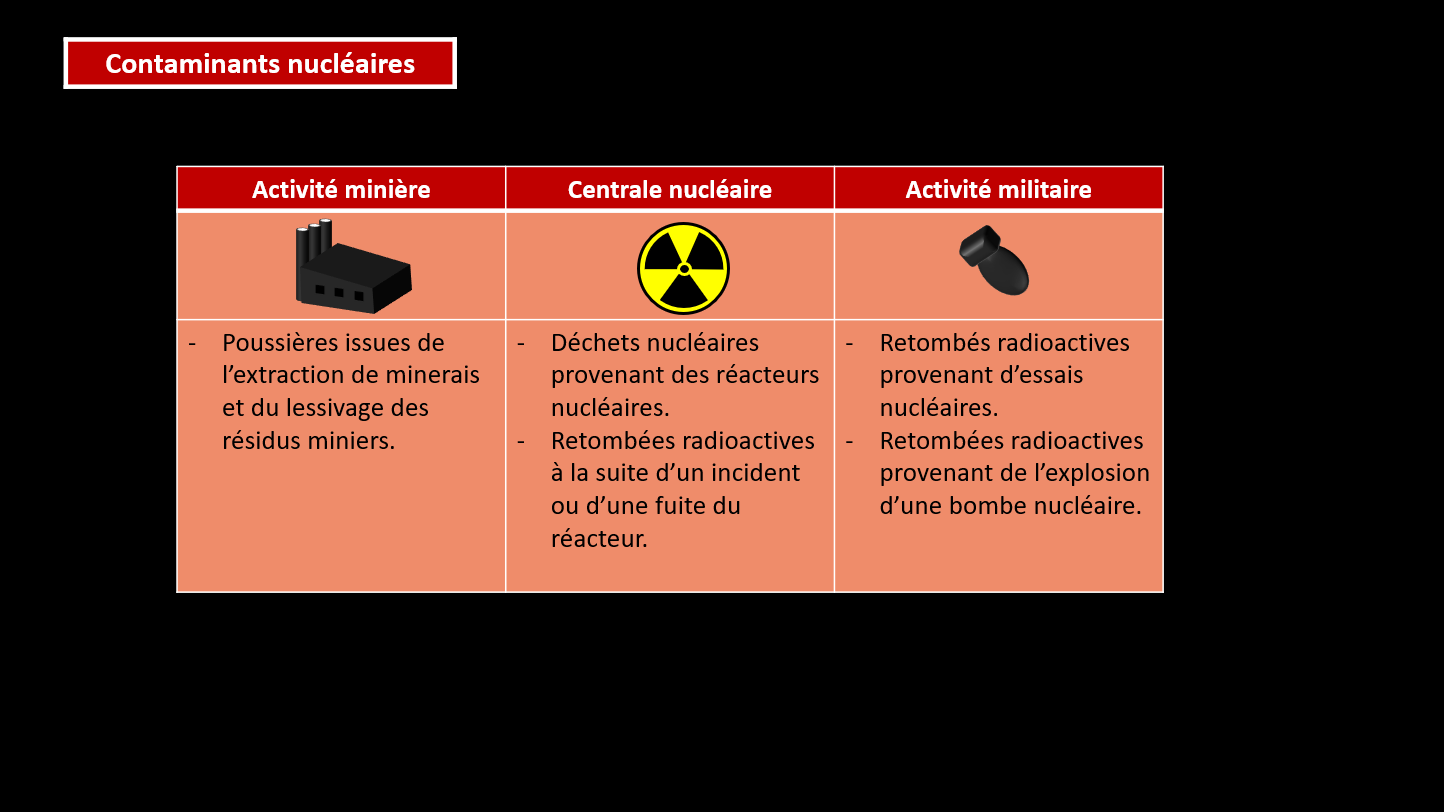

2.1.3 Les contaminants nucléaires

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer3. Remédier aux contaminants (STE)

3.1 La capacité tampon

La composition du sol peut avoir un impact sur les conséquences d'une contamination. Ainsi, certains sols peuvent résister aux changements de pH causés par les pluies acides, par exemple. C'est ce qu'on appelle la capacité tampon. Un sol argileux aux particules plus fines et contenant une bonne quantité de matière organique a une bonne capacité tampon par rapport à un sol composé de sable ou un sol rocailleux. Un sol qui contient une part de calcaire peut neutraliser l'acidité des pluies. Ces sols protègent donc les végétaux des variations de pH, leur assurant une meilleure croissance et une meilleure assimilation des éléments nutritifs du sol.

3.2 La biodégradation

Les nouvelles technologies amènent de nouvelles possibilités pour procéder à la décontamination d'un terrain. On peut ainsi se débarrasser de certains contaminants grâce à l'action de certains microorganismes ou de certaines plantes. C'est ce qu'on appelle la biodégradation. Ces petits ouvriers peuvent ainsi digérer certains contaminants ou les accumuler dans leurs organismes. Deux méthodes peuvent alors être utilisées, soit la biorestauration ou la phytoremédiation.

3.2.1 La biorestauration

La biorestauration consiste à introduire des microorganismes spécifiques qui ont la capacité de digérer certains contaminants et de les transformer en produits moins nocifs pour l'environnement. Ainsi, certaines bactéries et certains champignons peuvent dégrader les plastiques, les hydrocarbures, les pesticides ou les solvants et ainsi, nettoyer le sol de ces contaminants.

3.2.2 La phytoremédiation

Certaines plantes, notamment le chou, la moutarde, la citrouille, le tournesol ou les fougères ont la capacité de stocker ou de même de dégrader certains polluants (dans les boues d'épuration notamment). C'est ce qu'on appelle la phytoremédiation. Évidement, il faut ensuite éviter de consommer la plante, mais en l'incinérant, on peut récupérer les métaux lourds ainsi absorbés par exemple. Certaines plantes peuvent aussi dégrader certains polluants grâce à des enzymes pour en faire des substances moins nocives, voire pas du tout. C'est donc une méthode simple et écologique de récupérer certains métaux lourds et de décontaminer les sols dans le but de les réhabiliter.

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer4. Synthèse

Astuce!

Tu veux réussir mieux ! Prends le temps de consigner dans le cahier de notes l'ensemble de tes apprentissages. Tu auras ainsi un cahier non seulement ordonné, mais aussi imprimable. De plus, le fait de résumer, d'expliquer, de synthétiser la matière te permet de mieux l'assimiler. Ton temps d'étude en sera sans aucun doute réduit!

Important : Lorsque tu prends des notes dans ton cahier, tu devez toujours cliquer sur "enregistrer" pour les conserver. Une fois tes notes compilées, n'oublie pas de cocher la boite à côté de cette ressource afin d'avoir accès au test de validation de la station.