M14S3_RE

| Site: | Moodle CSSRDN |

| Cours: | Science 4e secondaire (ST / STE) - 2023-2024 - Douance |

| Livre: | M14S3_RE |

| Imprimé par: | Visiteur anonyme |

| Date: | samedi 17 janvier 2026, 04:09 |

Description

Tu dois parcourir l'ensemble des chapitres de ce cahier de ressources pour bien te préparer au test de validation de cette station.

1. Les sols

1.1 Fertile ou stérile, que faut-il aux plantes ?

Ce ne sont pas tous les sols qui sont fertiles, c'est-à-dire qui permettent une bonne croissance des plantes. Certains sols, le sable des désert ou le roc exposé par exemples, sont stériles, c'est-à-dire qu'il ne permettent pas ou à peu près pas aux plantes de s'implanter. Ce ne sont donc pas toutes les régions qui se remettent aussi facilement de catastrophes naturelles ou de coupes forestières. Si dans certains cas la nature reprend rapidement ses droits, il est malheureux de constater que dans d'autres, la végétation peine à reconquérir ses terres. Différents facteurs peuvent expliquer la fertilité ou la stérilité des sols :

- Comme on l'a vu, les plantes ont besoin de nitrate et de phosphate pour croître, mais ce ne sont pas les seules substances dont elles ont besoin. Un sol riche en minéraux contribue à la croissance d'une végétation luxuriante.

- Ce n'est un secret pour personne, les plantes ont besoin d'eau pour survivre. Attention ! Elles peuvent aussi pourrir si elles ont trop d'eau.

- Le pH du sol doit aussi être adéquat. Certaines plantes préfèrent des sols plus acides, comme les bleuets par exemples, alors que d'autres sont fragiles aux sols plus acides. Certains arbres, comme les épinettes, contribuent à acidifier le sol avec leurs épines.

- La profondeur du sol est également un facteur. Si la roche-mère est près de la surface, les arbres de grandes tailles ne pourront que difficilement y plonger leurs racines. Il leur sera alors difficile d'y puiser les nutriments nécessaires à leur croissance. La même règle s'applique au sol gelé du nord ou des régions montagneuses. Dans tous les cas, les végétaux qui y pousseront seront de petites tailles, allant des mousses aux arbustes.

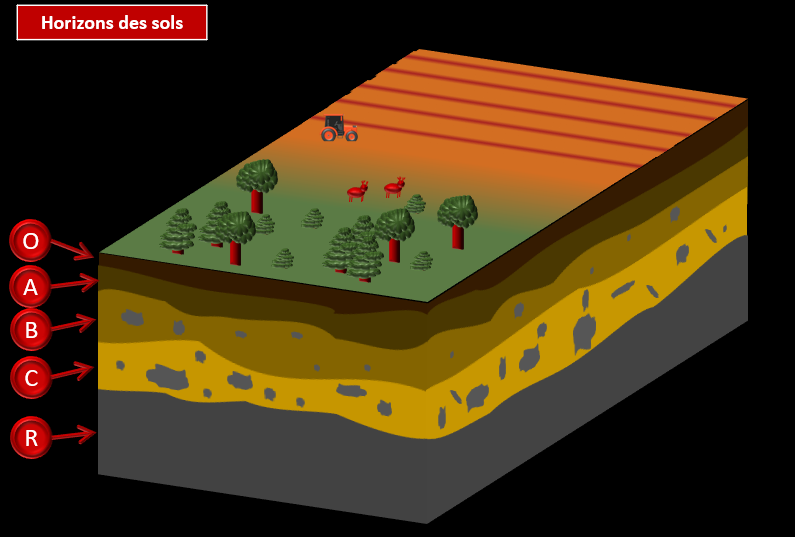

1.2 Un sol aux multiples horizons

Un sol comprend généralement plus d'une couche ayant chacune leurs caractéristiques. Ces couches sont appelées horizons. On en distingue cinq principalement :

- Horizon O: Couche superficielleC'est la couche principalement composée de matière organique venant de végétaux, de déchets organiques et de différentes matières en décomposition. Elle est évidement peuplée d'une multitude d'insectes et d'élément décomposeurs (bactéries, champignons). C'est donc une section de sol particulièrement riche en nutriments de toutes sortes et en humus. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est si foncée.

- Horizon A: Terre arableOn l'appelle aussi terre arable. Cet horizon est composé de l'humus venant de l'horizon O et des minéraux solubles venant de l'horizon B. C'est donc un horizon riche et important pour la croissance des plantes. On y trouve aussi des insectes et des petits animaux. Il est particulièrement touché par l'érosion due au ruissellement des eaux de pluie et au cycle de gel-dégel.

- Horizon B: Sous-solPlus pâle que les horizons supérieurs, cette couche contient peu d'humus, mais beaucoup de minéraux. On y trouve aussi des fragments de roches issus de la roche-mère.

- Horizon C: Roche mère fragmentéeCette couche ne contient plus de matière organique. Elle est composée de sable ou d'argile et de gros morceaux de roche-mère altérée par les mouvements du sol.

- Horizon R: Roche mère non altéréeIl s'agit de la roche-mère non-altérée. C'est le roc. Il peut arriver qu'il affleure à la surface là où le sol est moins profond.

Clique sur le bouton ci-dessous afin de poursuivre au chapitre suivant.

Continuer2. Le pergélisol

2.1 Les terres du nord

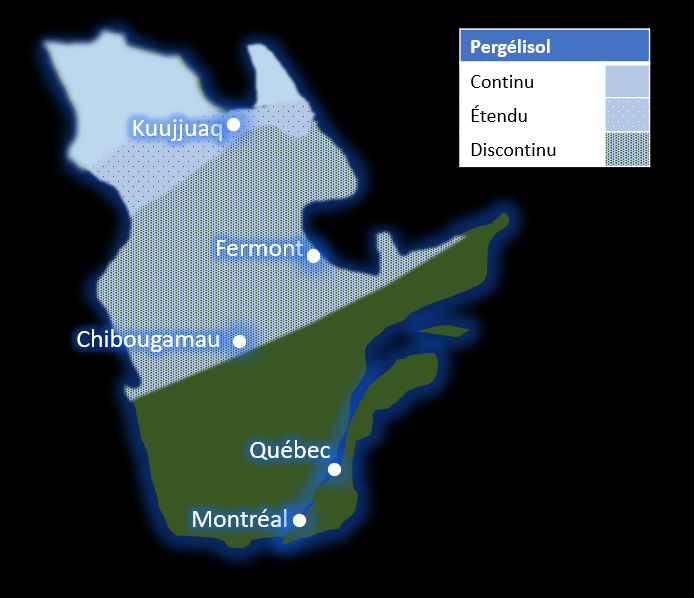

La température moyenne d'une région dépend de plusieurs facteurs. L'altitude, le relief, la présence d'étendue d'eau, les courants océaniques et les vents dominants n'en sont que quelques exemples. Ici, nous nous attarderons plus spécifiquement à la latitude. Ainsi, plus on se rapproche des pôles, plus la température a tendance à baisser. À Montréal, la température moyenne avoisine les 7℃. À Québec, celle-ci chute à environ 4℃. Elle tombe à 0 ℃ à Chibougamau, -3℃ à Fermont et -6℃ à Kuujjuaq. Ces températures froides ont évidement une incidence sur les précipitations et sur la végétation quasi inexistante de ces régions. Évidement, elles influencent aussi le milieu de la construction puisque la période durant laquelle on peut construire ou rénover des infrastructures est plus courte dans les milieux nordiques. La ville de Fermont a d'ailleurs une méthode audacieuse pour faire face au froid en regroupant dans un même bâtiment des commerces, des logements, un hôtel, des installations sportives, une école primaire et une école secondaire.

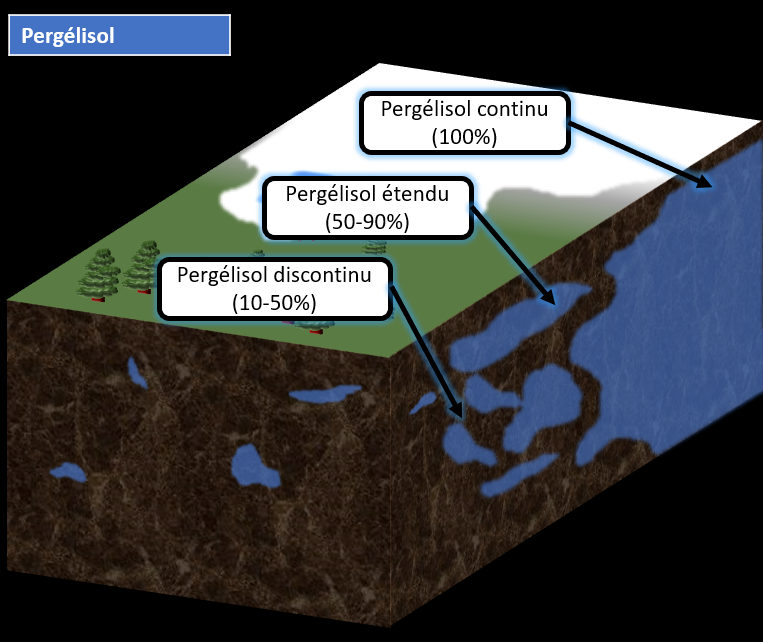

On distingue principalement trois types de pergélisol qui se caractérisent par le pourcentage de sol gelé qu'ils contiennent. Le pergélisol continu est gelé à 100%. On y trouve très peu de végétation. Si le pourcentage de sol gelé est entre 50 et 90%, on parle de pergélisol étendu. Finalement, si ce pourcentage est entre 10 et 50%, on parle de pergélisol discontinu.

2.2 Les conséquences du réchauffement climatique

Évidement, le réchauffement climatique diminue graduellement la couverture de pergélisol du globe. Cette fonte graduelle du nord occasionne principalement deux conséquences. D'abord, il ramollit et déstabilise le sol et, avec lui, les constructions qu'il supporte. Ainsi, le sol peut supporter une certaine charge. C'est ce qu'on appelle la capacité portante. Elle est très importante à considérer lors de la construction d'une route ou d'un bâtiment pour éviter que le tout s'effondre ou s'enfonce dans le sol. Or, le dégel du pergélisol diminue la capacité portante ce qui crée d'importants dommages aux infrastructures.

Clique sur le bouton ci-dessous pour compléter tes notes.

Continuer3. Synthèse

Astuce!

Tu veux réussir mieux ! Prends le temps de consigner dans le cahier de notes l'ensemble de tes apprentissages. Tu auras ainsi un cahier non seulement ordonné, mais aussi imprimable. De plus, le fait de résumer, d'expliquer, de synthétiser la matière te permet de mieux l'assimiler. Ton temps d'étude en sera sans aucun doute réduit!

Important : Lorsque tu prends des notes dans ton cahier, tu dois toujours cliquer sur "enregistrer" pour les conserver. Une fois tes notes compilées, n'oublie pas de cocher la boite à côté de cette ressource afin d'avoir accès au test de validation de la station.