M14S1_RE

| Site: | Moodle CSSRDN |

| Cours: | Science 4e secondaire (ST / STE) - 2023-2024 - Douance |

| Livre: | M14S1_RE |

| Imprimé par: | Visiteur anonyme |

| Date: | samedi 17 janvier 2026, 04:09 |

Description

Tu dois parcourir l'ensemble des chapitres de ce cahier de ressources pour bien te préparer au test de validation de cette station.

1. La lithosphère

1.1 Planète Terre

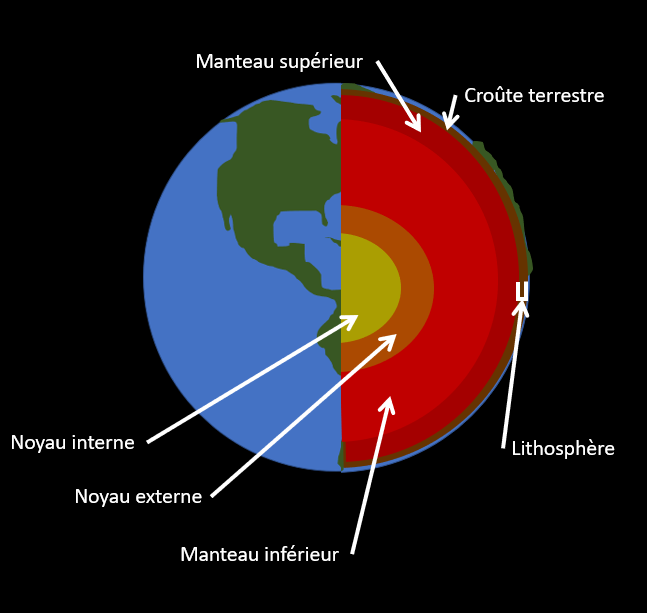

La Terre est une planète qui compte plusieurs couches et enveloppes distinctes. Ici, nous nous concentrerons sur la partie solide de la planète. La lithosphère, c'est donc la couche composée de la croûte terrestre et d'une infime partie du manteau supérieur.

Cette lithosphère, c'est donc une partie très mince du volume terrestre, mais son importance est loin d'être insignifiante. En plus de nous offrir un sol, (ce ne sont pas toutes les planètes qui offrent ce luxe), la lithosphère procure les nutriments aux plantes, mais aussi des minéraux et des matériaux pour notre usage quotidien. Pour donner une idée de son épaisseur, la mine la plus profonde creusée à ce jour se trouve à Tau Tona en Afrique du Sud. Elle a une profondeur de 3,9 km. L'homme a même pu creuser jusqu'à 12 km dans la péninsule de Kola en Russie. C'est le trou le plus profond au monde creusé par l'homme. Or, la croûte terrestre continentale a une épaisseur variant entre 30 et 65 km. La croûte océanique est plus jeune et moins épaisse (5 à 15 km de profondeur). Les raisons principales pour lesquelles on peine à creuser au delà de cette profondeur sont la température et la pression qui caractérisent ces milieux. Par exemple, la fosse océanique des Mariannes dans l'océan Pacifique est le point connu ayant la plus grande profondeur (environ 11 km).

1.2 Les roches

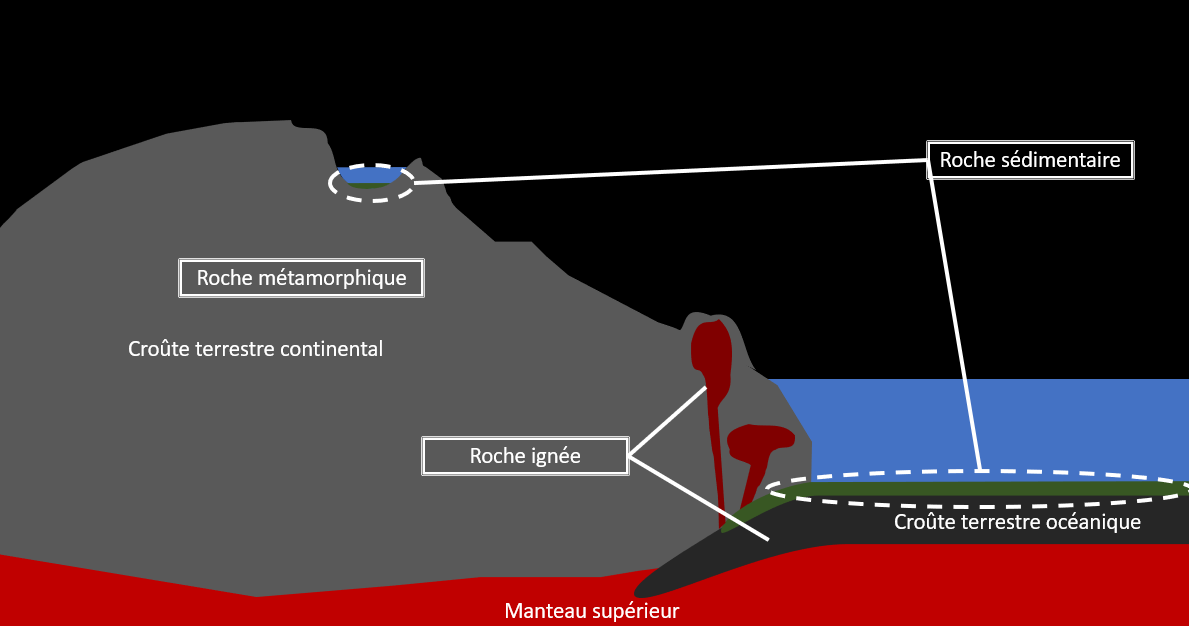

Ce n'est un secret pour personne, dans la croûte terrestre, il y a des roches. On divise celles-ci en trois grandes familles.

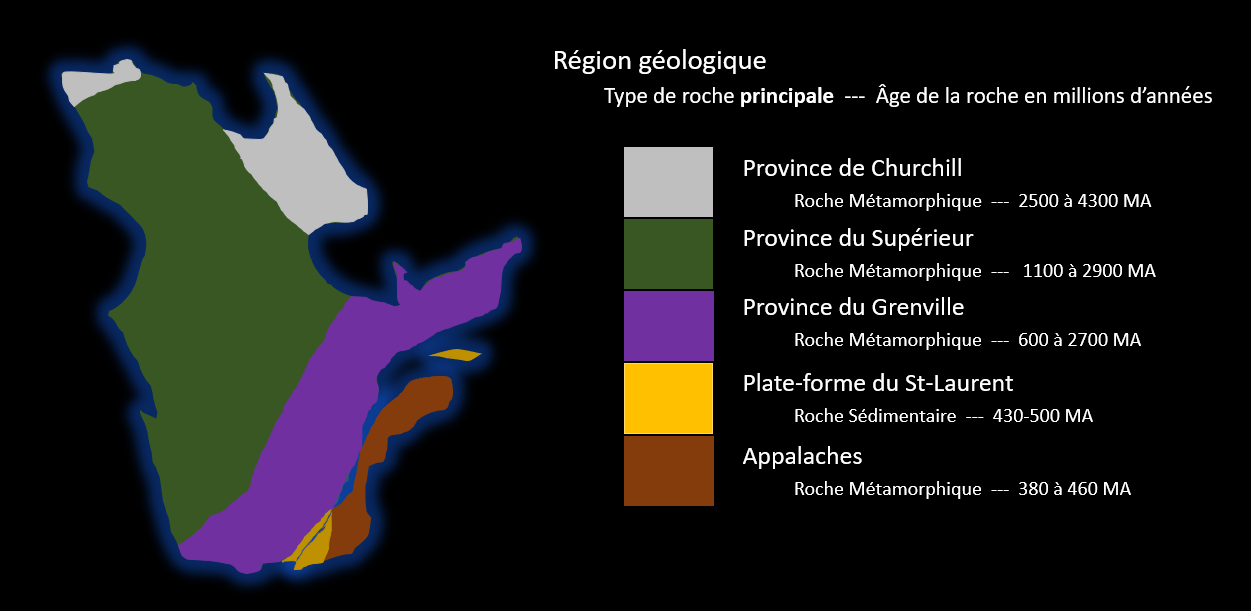

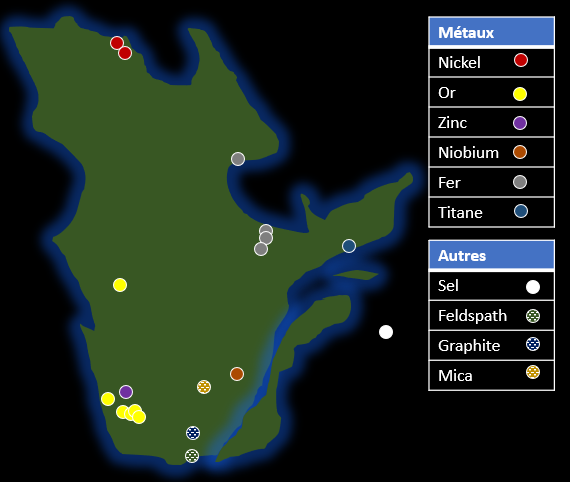

- Les roches sédimentaires viennent de l'accumulation et de la compaction de sédiments (boue, sable, roches et résidus organiques) dans des milieux aquatiques. Elles se forment au fond des lacs, des mers et des océans, mais aussi dans les tourbières et les marécages. C'est dans ce type de roche qu'on retrouve les fossiles, ces empreintes laissées par des animaux ou des plantes du passé. On en retrouve dans les Basses-Terres du St-Laurent (Montérégie, Centre-du-Québec) ou dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean par exemple. Elles sont généralement friables. La grosseur et la nature de leurs composantes varie selon la région géographique et les conditions du milieu dans laquelle la roche a été formé.

- Les roches ignées se forment lorsque du magma (à l'intérieur de la croûte) ou de la lave (lors d'éruptions volcaniques) se refroidit et se transforme en roche. Le magma se refroidit souvent avant même d'atteindre la surface. Il forme alors de plus gros cristaux et peut créer des collines ou des montagnes (les Montérégiennes par exemple). C'est d'ailleurs dans ce types de roches qu'on retrouvent géodes et agates. On dit alors que la roche ignée est intrusive. Les fonds océaniques (sous la roche sédimentaire) sont aussi formés de roche ignée. La grosseur et la nature des composantes varient selon le type de magma et surtout la vitesse de refroidissement de celui-ci. Lorsqu'un volcan entre en éruption, la lave se refroidit très rapidement. On ne distingue plus les cristaux puisqu'ils sont beaucoup plus petits et on y retrouve même parfois des bulles de gaz emprisonnées dans la roche (pierre ponce). On dit que cette roche ignée est extrusive.

- Les roches métamorphiques se forment lorsqu'une roche sédimentaire ou ignée se transforme sous l'effet de la pression ou de la chaleur. On en retrouve beaucoup dans les chaînes de montagnes comme les Appalaches ou dans le bouclier canadien (rive nord du fleuve St-Laurent). La nature de ses composantes varie selon le type de roche de départ, le type et l'intensité de la métamorphose.

1.3 Utiliser les roches

Si on utilise le granite ou le marbre pour en faire des objets décoratifs, des planchers et des comptoirs, les calcaires, grès et autres sont grandement utilisés comme matériaux de construction. On n'a qu'à penser au concassé sous les maisons ou les routes pour en voir toute l'utilité. On a malheureusement longtemps utilisé l'amiante comme matière isolante ininflammable pour isoler nos habitations. On ne se doutait pas à l'époque qu'elle pouvait causer l'amiantose, une maladie grave des voies respiratoires. On utilise aussi la pierre ponce en cosmétique.

Les catacombes de Paris

Il en faut de la pierre pour construire des châteaux, et Paris ne fait pas exception. Il existe sous la Ville-Lumière une véritable fourmilière de carrière sous-terraines datant du XIVe et du XVe siècle. Ce n'est qu'en 1776, suite à un effondrement, que le roi Louis XVI interdit d'extraire des matériaux du sous-sol de Paris. Au 18e siècle, les cimetières de Paris débordent et causent des problèmes de salubrité. Pour y remédier, les autorités décident de déplacer les os dans les carrières désaffectées. On y trouve maintenant un important ossuaire où reposent entre autres les scientifiques Lavoisier et Pascal, les auteurs Rabelais, Racine et Montesquieu, les royalistes Fouquet et Colbert et les révolutionnaires Marat, Danton et Robespierre. On y retrouve même l'intriguant prisonnier au masque de fer. Le site est ouvert au public depuis 1809.

Clique sur le bouton ci-dessous pour poursuivre au prochain chapitre.

Continuer2. Les minéraux

Unique au monde

Saviez-vous que le Mont St-Hilaire en Montérégie est un site unique au niveau géologique ? En effet, on y retrouve quelques 50 minéraux que l'on ne retrouvent nulle part ailleurs au monde ! C'est le cas entre autres de la carletonite, de l'hilairite de l'hochelagaite, de la montérégianite, de la rouvillite ou de l'abénakiite dont on reconnait dans le nom une consonnance locale. Comme l'ensemble des Montérégiennes, le Mont St-Hilaire n'est pas un ancien volcan. En effet, il a été formé par non pas une, mais trois intrusions de magma qui n'ont jamais pu traverser l'épaisse couche de roche sédimentaire qu'on y retrouve. Si on trouve aujourd'hui de la roche ignée intrusive exposée, c'est simplement parce que les roches qui la recouvraient ont subi l'érosion d'une période glacière. Comme la roche ignée est plus dure et moins friable, elle a pu résister à cette érosion. La situation plutôt particulière de ces intrusions ont permis au magma de se refroidir lentement et de former une grande variété de cristaux.

Clique sur le bouton ci-dessous pour poursuivre au prochain chapitre.

Continuer3. Les ressources énergétiques

3.1 Les combustibles fossiles

Le sol comporte des ressources qui, une fois brûlées, peuvent produire de l'énergie. On les utilise dans les centrales thermiques, mais aussi dans les voitures, les avions et dans les appareils fonctionnant avec un moteur à essence. Ces ressources, à base de carbone, proviennent en fait d'organismes vivants qui, une fois ensevelis et soumis à des conditions très particulières de température et de pression, se transforment en combustibles fossiles.

Il existe cependant un type de combustible fossile qui ne provient pas de la mer. Lorsqu'un marécage est enseveli, il contient assez de matière organique pour former du charbon. Cette matière solide, noire et friable peut être brûlée pour produire de l'énergie. Même si elle est très polluante, on retrouve encore plusieurs centrales au charbon au Canada et cette ressource, bien qu'en baisse de vitesse, reste la troisième plus grande source d'électricité au pays après l'hydroélectricité et l'énergie nucléaire (2019). Chez nos voisins du sud, le charbon se classe aussi troisième, après le pétrole et le gaz naturel (2019). L'Agence internationale de l'énergie estimait en 2018 que plus du tiers de l'énergie mondiale était produite à partir du charbon.

Pour produire de l'électricité, il faut un mouvement pour faire tourner une turbine. Dans une centrale thermique dite classique, soit une centrale au mazout, au gaz, au diésel, au charbon ou à la biomasse, on crée de la vapeur en faisant brûler le combustible et c'est cette vapeur qui fera tourner la turbine. La vapeur est ensuite refroidie par un système de refroidissement et réacheminée à la chaudière pour être chauffée à nouveau. Le système de refroidissement utilise généralement de l'eau d'une rivière environnante qu'elle rejette ensuite dans la nature.

Les centrales thermiques représentent une forme de production d'énergie intéressante dans certaines circonstances. En effet, elles peuvent être construites près des centres de consommation d'énergie pour des coûts relativement faibles. Elles utilisent aussi une technologie sûre et éprouvée. C'est ce qui explique, par exemple, que la source de courant des Îles-de-la-Madeleine soit une centrale thermique. Par contre, les centrales thermiques rejettent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, mais aussi des polluants qui contribuent au problème des pluies acides. L'eau rejetée par le système de refroidissement n'est pas polluée en soi, mais sa température élevée modifie les conditions de vie des écosystèmes dans lesquels elles sont rejetées.

| Avantages de la centrale thermique classique | Inconvénients de la centrale thermique classique |

|---|---|

- Peut être construite à proximité des centres de consommation. - Utilise une technologie connue. - Représente des coûts de construction et d'opération faibles. | - Utilise une source d'énergie non-renouvelable. - Rejette des gaz à effet de serre. - Rejette des gaz qui causent des pluies acides. - Rejette de l'eau chaude (système de refroidissement) qui peut nuire aux écosystème. |

3.2 L'énergie nucléaire

Issu principalement d'un minerai appelé pechblende, l'uranium est la principale ressource qu'on utilise comme source d'énergie nucléaire. Il peut être pertinent de noter que le Canada, en plus d'être l'un des cinq plus importants producteurs de minerai d'uranium au monde, a développé le CANDU, un type de réacteur reconnu à travers le monde. En Ontario, l'énergie nucléaire représentait 60% de l'électricité produite en 2015.

| Avantages d'une centrale nucléaire | Inconvénients d'une centrale nucléaire |

|---|---|

| - Peut être construite relativement près des centres de consommation. - Fournit une grande puissance énergétique. - Crée beaucoup d'emplois bien rémunérés au Canada. - Utilise une ressource et une expertise canadienne. | - Génère des déchets radioactifs potentiellement dangereux, et ce, pour une longue durée. - Rejette de l'eau chaude (système de refroidissement) qui peut nuire aux écosystèmes. - Représente des coûts de construction et de démantèlement en fin de vie importants. - Représente un risque en cas de défaillance. |

3.3 La géothermie

Le sous-sol terrestre contient aussi sa part d'énergie thermique, et ce, sans passer par la combustion de combustibles fossiles. En effet, si la température est suffisante pour provoquer la fusion de la roche sous forme de magma, cela signifie que les profondeurs terrestres ont une part d'énergie non-négligeable. C'est ce qu'on appelle la géothermie. Ainsi, on envoie des conduites d'eau très profondément dans le sol. Cette eau est alors chauffée avant de remonter à la surface. On peut alors utiliser cette énergie pour chauffer ou climatiser nos maisons ou pour produire de l'électricité. En effet, la température à quelques mètres sous la surface est de 10 ℃ en moyenne au Québec. Le sol à cette profondeur peut donc à la fois chauffer nos maisons l'hiver et les refroidir l'été. Pourtant, cette source d'énergie particulièrement propre au niveau environnemental peut être coûteuse à exploiter à grande échelle. Par contre, la géothermie constitue une réelle alternative dans des régions où l'activité volcanique est plus grande comme en Islande par exemple.

| Avantage de la géothermie | Inconvénient de la géothermie |

|---|---|

| - Constitue une source d'énergie propre et fiable. - Utilise une source d'énergie (chaleur interne de la Terre) à coût nulle. - Peut servir à la fois comme un système de chauffage et de climatisation. | - Coûte relativement cher à construire. - Nécessite plusieurs installations pour acheminer beaucoup d'énergie. |

Clique sur le bouton ci-dessous afin de compléter tes notes.

Continuer4. Synthèse

Astuce!

Tu veux réussir mieux ! Prends le temps de consigner dans le cahier de notes l'ensemble de tes apprentissages. Tu auras ainsi un cahier non seulement ordonné, mais aussi imprimable. De plus, le fait de résumer, d'expliquer, de synthétiser la matière te permet de mieux l'assimiler. Ton temps d'étude en sera sans aucun doute réduit!

Important : Lorsque tu prends des notes dans ton cahier, tu dois toujours cliquer sur "enregistrer" pour les conserver. Une fois tes notes compilées, n'oublie pas de cocher la boite à côté de cette ressource afin d'avoir accès au test de validation de la station.