Le néonationalisme québécois et la fédération canadienne

| Site: | Moodle CSSRDN |

| Cours: | Adapté - Histoire du Québec et du Canada • 4e secondaire • 2022-2023 |

| Livre: | Le néonationalisme québécois et la fédération canadienne |

| Imprimé par: | Visiteur anonyme |

| Date: | mercredi 4 février 2026, 06:09 |

1. Introduction

Accélérée par l’État-providence, la modernisation du Québec repose aussi sur le néonationalisme, une nouvelle forme de nationalisme qui émerge au sein de la population québécoise au tournant des années 1960. Le néonationalisme pose les bases de la Révolution tranquille et suscite des débats sur les moyens politiques à privilégier pour faire valoir les intérêts économiques du Québec ainsi que pour affirmer ses particularités sociales et culturelles.

D’une part, de nombreux néonationalistes envisagent l’indépendance du Québec comme une condition essentielle à l’affirmation du Québec. D’autre part, plusieurs partisans du néonationalisme soutiennent que la fédération canadienne permet de défendre les intérêts de la province au sein du Canada. En somme, le néonationalisme engendre le mouvement indépendantiste et renouvelle le fédéralisme au Québec, deux courants de pensée qui marqueront la politique québécoise et la politique canadienne au-delà des années 1980.

Pour comprendre l’essor du néonationalisme et pour distinguer les deux courants de pensée qui découlent de cette idéologie, tu travailleras la compétence 1 du programme d’histoire du Québec et du Canada (Caractériser une période de l’histoire du Québec et du Canada).

Question d'enquête

Question d'enquête

Quelles sont les caractéristiques des différents courants de pensée du néonationalisme entre 1960 et 1980? Quel objectif partagent ces courants de pensée?

La production finale que tu devras réaliser dans ce chapitre prendra la forme d’un texte en trois paragraphes dans lequel tu distingueras les courants de pensée du néonationalisme.

D’abord, tu établiras les principales caractéristiques du néonationalisme en revenant sur tes connaissances antérieures sur le clérico-nationalisme. Pour cela, tu devras visionner des extraits vidéos qui te seront fourni, avant de remplir un tableau.

Ensuite, tu étudieras les caractéristiques du mouvement indépendantiste et du fédéralisme au Québec en nommant leurs principaux acteurs. Tu décriras aussi leurs objectifs principaux et les moyens qu’ils utilisent pour atteindre ces objectifs. Tu verras aussi comment réagit le gouvernement fédéral au néonationalisme québécois.

Pour conclure le chapitre et faire un retour sur la question d’enquête, tu devras remplir un tableau synthèse dans lequel tu caractériseras le néonationalisme, puis tu devras rédiger ton texte.

Formuler une hypothèse

Quelles sont les caractéristiques des différents courants de pensée du néonationalisme entre 1960 et 1980? Quel objectif partagent ces courants de pensée?

Extraits du manifeste du Front de libération du Québec lu sur les ondes de Radio-Canada le 8 octobre 1970

« Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgée à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée, du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. [...]

Nous en avons soupé du fédéralisme canadien qui pénalise les producteurs laitiers du Québec pour satisfaire aux besoins anglo-saxons du Commonwealth ; qui pratique une politique insensée des importations en jetant un à un dans la rue les petits salariés des textiles et de la chaussure, les plus bafoués au Québec, aux profit d’une poignée de maudits money-makers roulant en cadillac [...]

Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu’au bout. Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d’esclaves par une société libre,

fonctionnant d’elle-même et pour elle-même, une société ouverte sur le monde. [...]

Vive le Québec libre !

Vive les camarades prisonniers politiques

!

Vive la révolution québécoise !

Vive le

Front de libération du Québec ! »

Source : Manifeste FLQ - Octobre 1970, 8 octobre 1970, Société Radio-Canada. Licence : extraits utilisés avec la permission de la Société Radio-Canada.

Position exprimée par Robert Bourassa, premier ministre du Québec, en 1976

« La position du Parti libéral là-dessus peut peut-être être considérée comme mitoyenne vis-à-vis le fédéralisme orthodoxe du gouvernement fédéral et l’indépendance ou la séparation proposée par le Parti québécois. [...] C’est évident que le fédéralisme comporte des contraintes, mais nous sommes tout à fait d’avis que les contraintes du fédéralisme sont infiniment inférieures aux contraintes que pourrait constituer la séparation du Québec. [...]

Je pense qu’il est absolument normal pour nous de rechercher à satisfaire nos aspirations culturelles avec des pouvoirs additionnels, mais de rester à l’intérieur du lien fédéral. [...] Nous croyons au fédéralisme comme formule politique pouvant assurer aux Québécois leur bien-être. [...] Nous avons pu traverser la pire crise économique depuis 40 ans parce que nous faisons partie d’un régime fédéral qui nous donne de grands avantages et qui nous permet en, même temps, de satisfaire nos aspirations culturelles. »

Source : Débat Bourassa-Lévesque, 24 octobre 1976, Société Radio-Canada. Licence : extraits utilisés avec la permission de la Société Radio-Canada.

Extrait du programme du Parti québécois

« Chaque jour qui passe ne démontre-il pas, en effet, que le vieux fédéralisme [...] n’est plus qu’un régime de routine peureuse, de désordre permanent et de gaspillage « polyvalent » d’argent, d’énergie et de temps? La souveraineté ne changera pas tout cela du jour au lendemain, d’accord. [...] Elle seule pourtant peut nous permettre de finir au plus tôt le « rattrapage » amorcé il y a une dizaine d’années, et puis de nous lancer en bon ordre dans la grande course du siècle, celle du développement sur tous les plans [...]. »

Source : Le Parti Québécois, La solution, le programme du Parti Québécois présenté par René Lévesque, Montréal, Éditions du Jour, 1970, p.10.

Cahier de traces

2. Le néonationalisme québécois

Dans les années 1940 et 1950, le gouvernement de Maurice Duplessis s’oppose à la centralisation des champs de compétence provinciaux par le gouvernement fédéral. Pour appuyer cette défense de l’autonomie provinciale, le gouvernement provincial compte sur les partisans du clérico-nationalisme, qui portent les revendications politiques, économiques et culturelles de cette idéologie depuis les années 1920.

À la fin des années 1950, des intellectuels francophones comme l’historien Maurice Séguin, l’économiste François-Albert Angers et le journaliste André Laurendeau plaident pour une transformation du clérico-nationalisme. Ils soutiennent que le caractère défensif et les valeurs traditionnelles de cette idéologie ne correspondent plus aux besoins et aux aspirations des francophones du Québec. Alors que le clérico-nationalisme mise sur la religion catholique et le mode de vie agricole pour assurer la survie de l’identité nationale, les partisans du néonationalisme proposent d’utiliser l’État québécois pour nourrir le sentiment d’appartenance à la collectivité. Selon ces derniers, une intervention économique, sociale et culturelle de l’État québécois permettrait d’améliorer les conditions de vie des francophones au sein de la population québécoise et de renforcer la position politique du Québec au sein du Canada.

2.1. Le clérico-nationalisme et le néonationalisme

Au tournant des années 1960, le néonationalisme prend pied dans les milieux intellectuels, politiques et artistiques du Québec. En quoi le néonationalisme se distingue-t-il du clérico-nationalisme? Quelles sont les caractéristiques de ces idéologies et comment déterminent-elles l’appartenance à la nation?

Rappel : Le concept de nation fait référence à l’entité formée par un groupe de personnes qui partagent certaines caractéristiques identitaires, sociales ou culturelles.

Consulte les documents 4 à 9 afin de compléter le tableau ci-dessous.

- Associe d’abord chaque document à la caractéristique appropriée.

- Relève les caractéristiques du clérico-nationalisme et du néonationalisme.

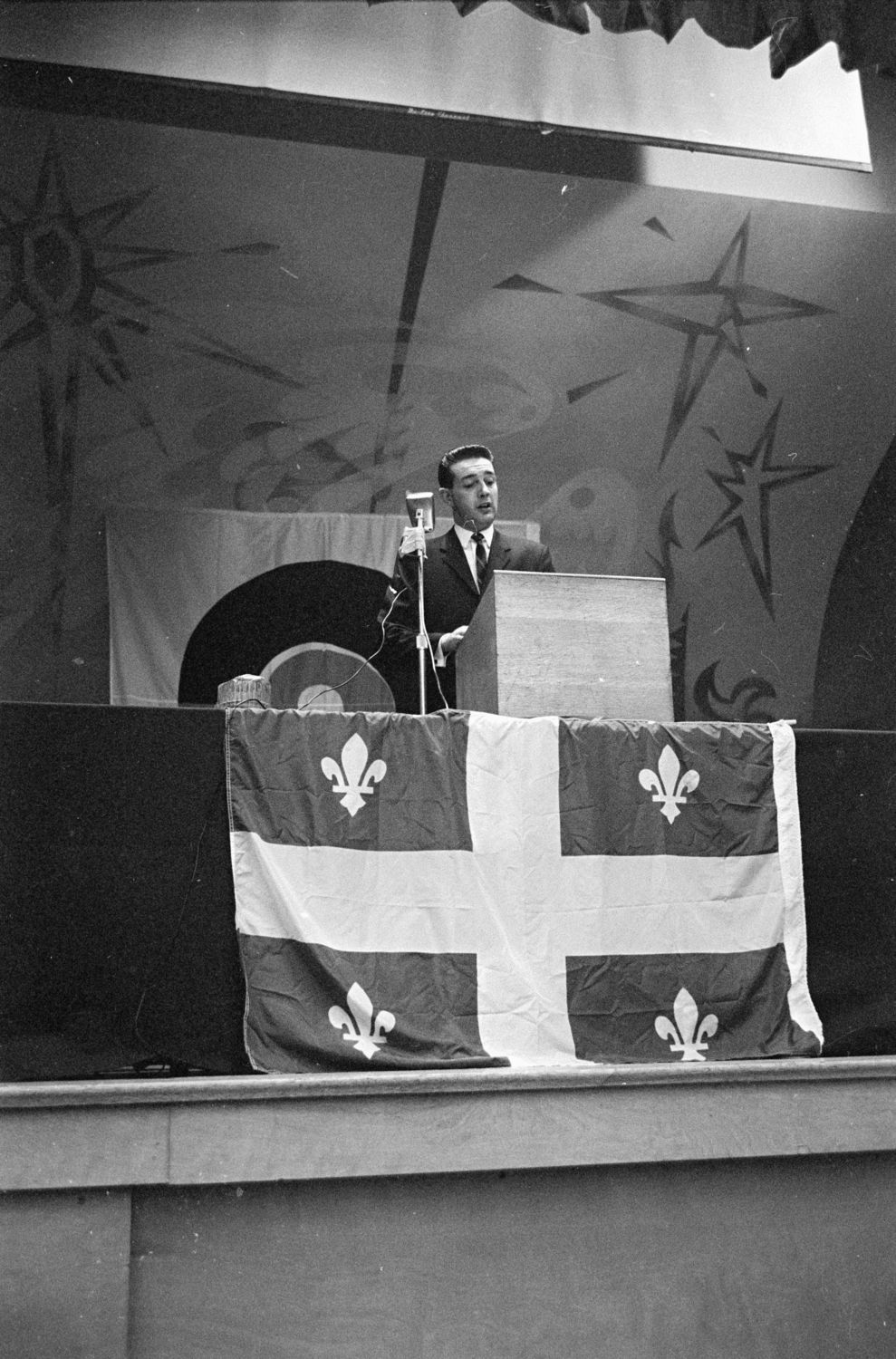

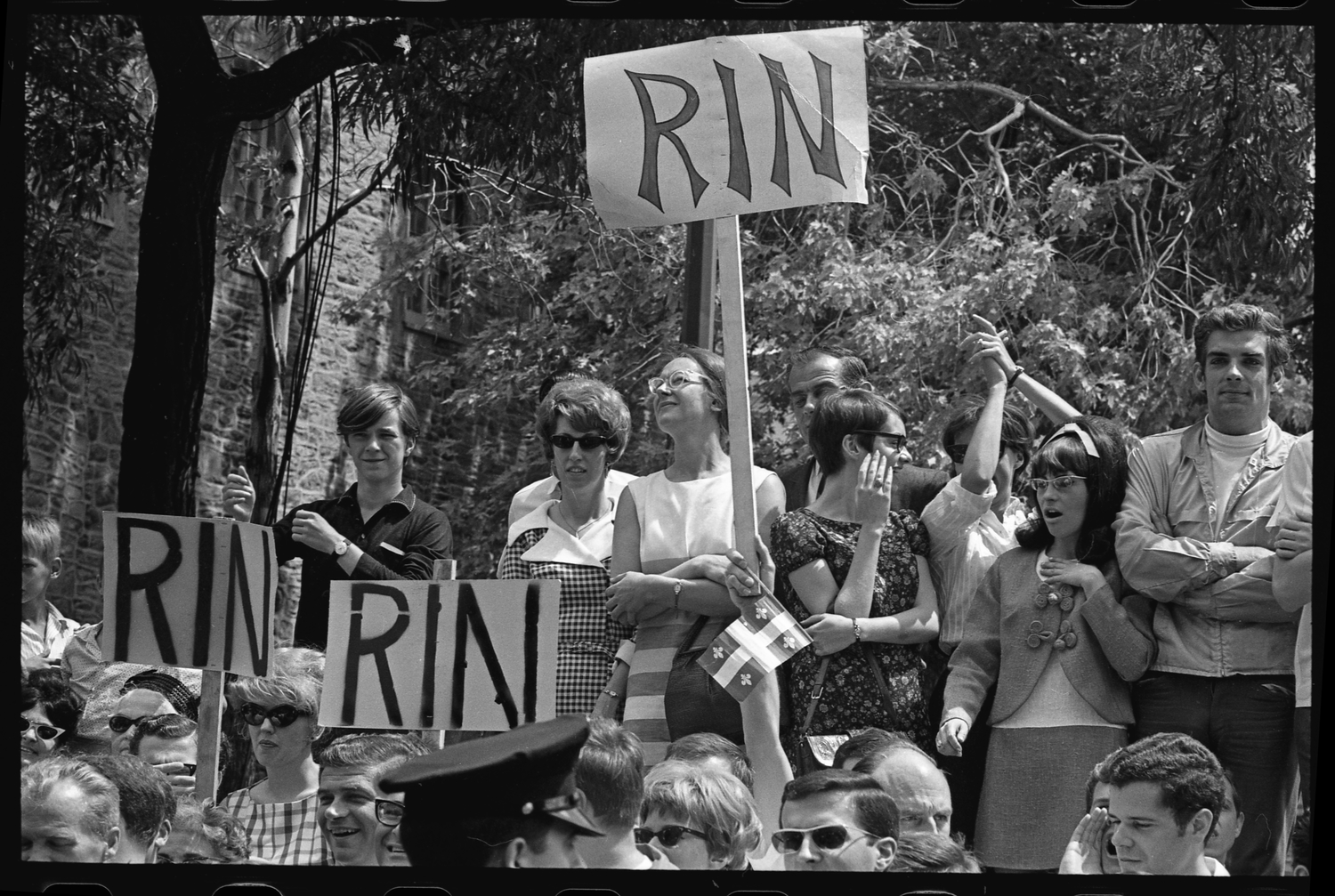

Citation de Pierre Bourgault, chef du Rassemblement pour l'indépendance nationale, en 1966

« Mais les Français, comme les Anglais, comme les Suédois, comme les Mexicains, se sont placés dans une situation normale, ils ont accordé toute la priorité à la langue de la majorité. Or, ce que nous proposons c’est de faire la même chose au Québec. Nous les Canadiens français, nous formons plus de 83 % de la population du Québec. Or, la langue utile, la langue nécessaire chez nous, c’est l’anglais. »

Source : Les Élections provinciales, 21 mai 1966, Société Radio-Canada, 01:22-01:48. Licence : extrait utilisé avec la permission de la Société Radio-Canada.

Témoignage d’une écolière canadienne-française lors de la semaine de la « fierté nationale », en 1942

« La fierté nationale, c’est la fierté de notre religion, de notre race, de notre langue, de notre histoire, et tout cela résumé en un mot vibrant : NOTRE PATRIE! [...]

Cette patrie n'est pas confinée au territoire ombragé par la citadelle de Québec : notre Patrie, c’est le Canada; les terres fertiles qui bordent la Baie de Fundy; la vallée du Saint-Laurent; la Région des Grands-Lacs; les prairies de l'Ouest; les Montagnes Rocheuses [...]. »

Source : Lise Poirier, « Notre fierté nationale », L’écho de Frontenac, 23 avril 1942, p.1, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, notice 0005226299.

Citation de René Lévesque, chef du Parti québécois, en 1968

« Que nous avons repris ligne par ligne, presque mot à mot, cette option qui nous avait réunis, qui prenait la forme d’un manifeste comme on l'appelait, et dont la première phrase, et ça me frappe assez curieusement aujourd’hui, était non seulement devenue pour nous une chose qui allait de soi, qui était tout simple, mais qui était aussi cette phrase un germe assez actif je suppose parce qu’elle contenait déjà le nom que vous avez décidé, que nous avons décidé de choisir, c’était tout simplement : nous sommes des Québécois. »

Source : Un nouveau parti au Québec, 14 octobre 1968, Société Radio-Canada, 02:38-03:11, en ligne sur ici.radio-canada.ca. Licence : extrait utilisé avec la permission de la Société Radio-Canada.

Citation de René Lévesque, chef du Parti québécois, en 1968

« Écoutez, moi j’incorpore dans le mot québécois tous les Québécois. [...] Le Québec doit être la patrie, le pays, de tous ses citoyens, de quelque origine, de quelque appartenance qu’ils soient. Et ça ça comprend la protection non seulement des droits des individus enfin comme toute société civilisée, mais le droit des groupes minoritaires et au pluriel parce qu’il y a aussi les indiens, les esquimaux, et Dieu sait qu’ils existent même s’ils ne sont pas très nombreux. Est-ce qu’il faut calculer le respect qu’on doit aux minorités au nombre de gens qu’il y a dedans? Et, forcément, les droits de l’imposante minorité anglophone, si vous voulez, du Québec, dans surtout évidemment ses droits scolaires. Tout ça est englobé dans le mot Québécois, autrement il ne veut rien dire. »

Source : Deux plus un, 15 octobre 1968, Société Radio-Canada, 02:16-02:25 et 02:51-03:25. Licence : extraits utilisés avec la permission de la Société Radio-Canada.

Citation de Paul Gérin-Lajoie, ministre de l’Éducation, en 1965

« Les [relations internationales] concernent tous les aspects de la vie sociale. C'est pourquoi, dans une fédération comme le Canada, il est maintenant nécessaire que les collectivités membres, qui le désirent, participent activement et personnellement à l'élaboration des conventions internationales qui les intéressent directement [selon les champs de compétence de l’AANB] [...] Il n'est plus admissible non plus que l'État fédéral puisse exercer une sorte de surveillance et de contrôle d'opportunité sur les relations internationales du Québec. »

Source : Paul Gérin-Lajoie, Allocution du ministre de l’Éducation, M. Paul Gérin-Lajoie, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 12 avril 1965.

Extrait d’un livre publié en 1897 qui aborde la question des écoles francophones au Manitoba

« Nous sommes catholiques, nous sommes canadiens-français, ces deux titres nous honorent, sont le patrimoine que nous voulons léguer à nos enfants : religion et patrie ! »

Source : Jean DesPrairies, Une visite dans les écoles du Manitoba, Montréal, Librairie Saint-Joseph, 1897, p. 5, en ligne sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec, notice 0000128933.

2.2. Les caractéristiques du néonationalisme

Le néonationalisme et la délégation du Québec à l’étranger

Tout au long de ses mandats, le gouvernement de Maurice Duplessis refuse d’attribuer des ressources financières et humaines pour la mise sur pied d’agences qui permettraient de représenter le Québec à l’étranger. Dès la mort de Duplessis en 1959, ses successeurs adhèrent aux positions du néonationalisme en matière de relations internationales et annoncent leur intention d’accroitre la présence de l’État québécois à travers le monde.

Pour faire valoir les intérêts économiques et culturels du Québec en Europe, le gouvernement de Jean Lesage ouvre d’abord des délégations générales en France et au Royaume-Uni. En 1965, Paul Gérin-Lajoie prononce un discours qui encourage l’action internationale du gouvernement québécois dans tous les champs de compétence provinciaux. En accord avec ces propositions, les gouvernements québécois des années 1970 poursuivent le déploiement de la diplomatie québécoise grâce à l’ouverture de plusieurs autres délégations et à la signature de nombreuses ententes internationales.

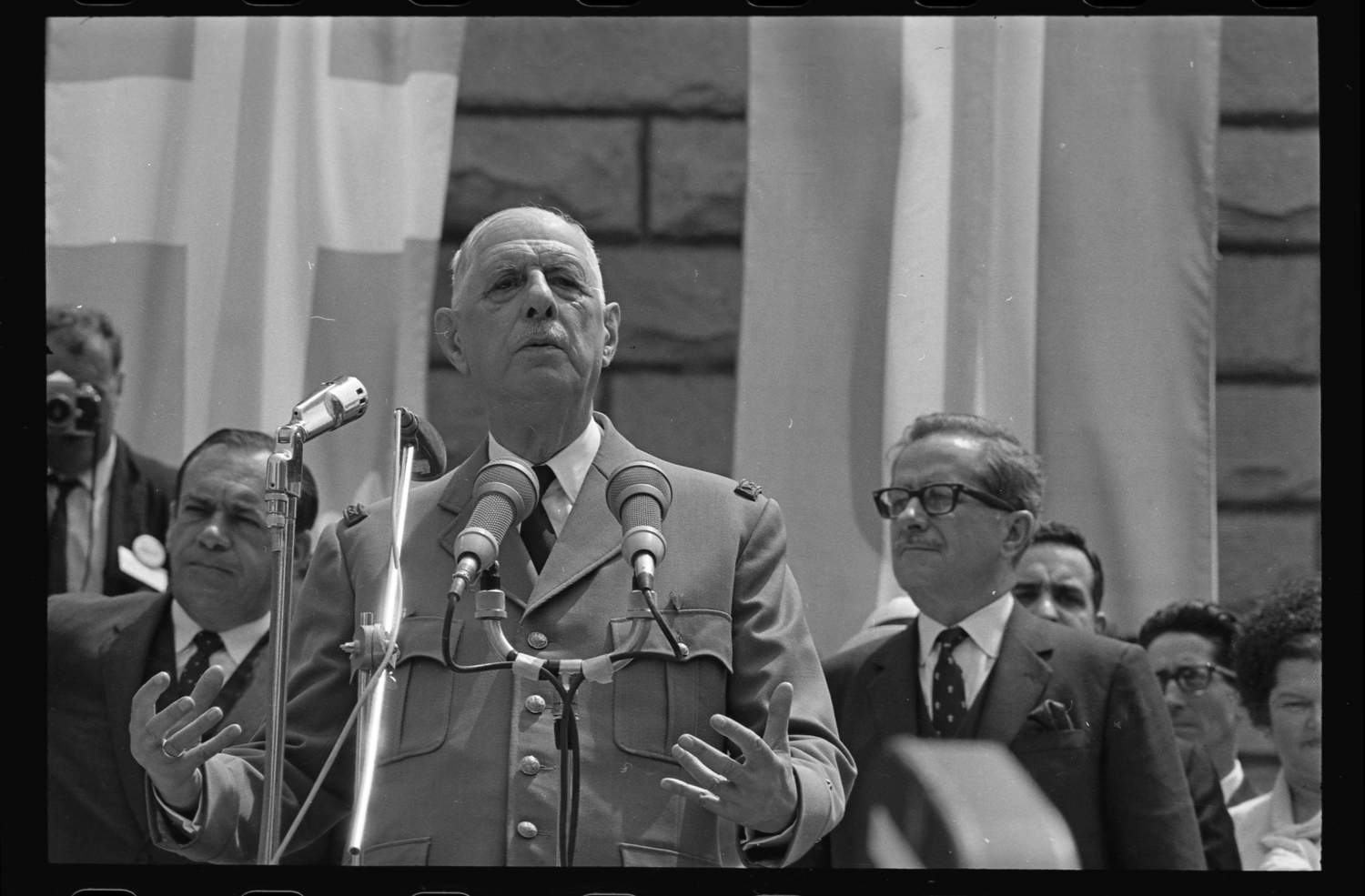

L’évolution rapide des relations internationales du Québec se manifeste en 1967 lors d’une visite du président de la France, le général Charles de Gaulles. Ce dernier crée une controverse en achevant un de ses discours par : « Vive Montréal, vive le Québec, vive le Québec libre! ». Pendant que les partisans du néonationalisme québécois se réjouissent de la prise de position du général, le gouvernement canadien dénonce l’ingérence du président français. Pour le gouvernement fédéral, un représentant d’une autre nation ne devrait pas prendre position dans un débat qui ne concerne que le Québec et le Canada.

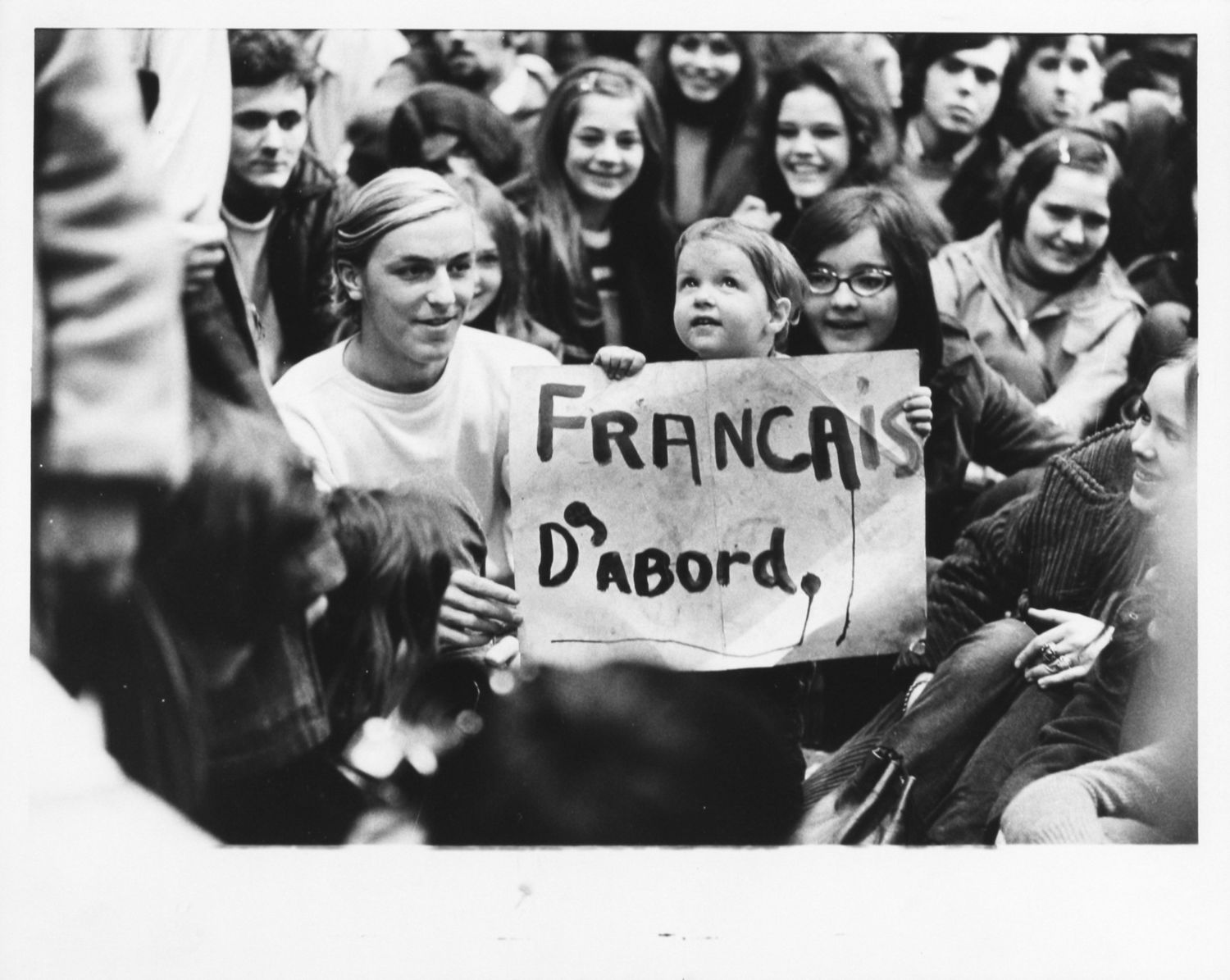

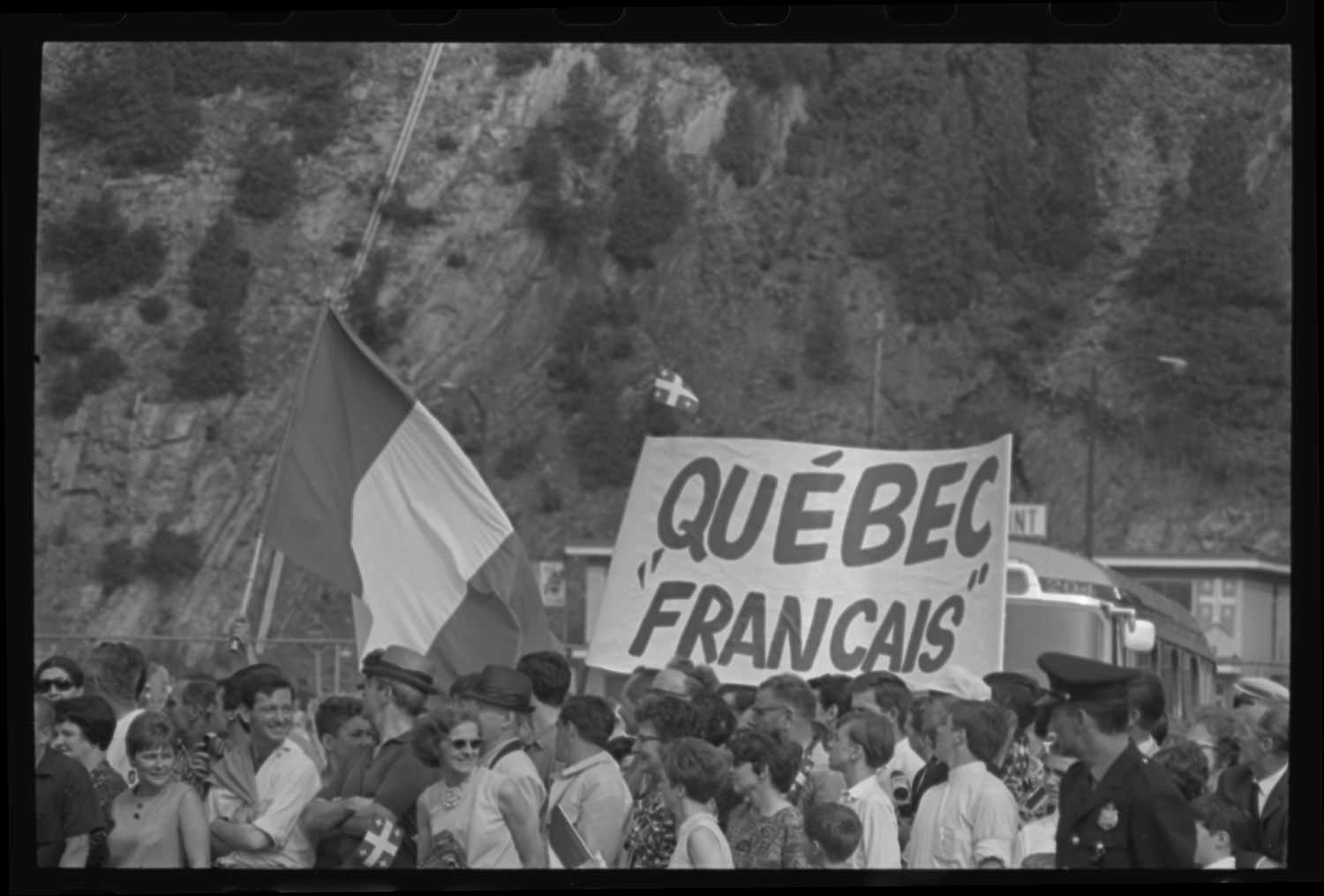

2.3. Le néonationalisme : le mouvement indépendantiste

Dans les années 1960 et 1970, le néonationalisme se traduit entre autres par l’émergence du mouvement indépendantiste, un mouvement que l’on nomme aussi mouvement souverainiste. Ce mouvement aspire à l’affirmation de la nation québécoise et il considère que cette affirmation requiert l’indépendance du Québec, c’est-à-dire la formation d’un pays souverain qui ne ferait plus partie de la fédération canadienne.

L'indépendantisme démocratique et la souveraineté du Québec

Les indépendantistes soutiennent que la formation d’un pays permettrait de mettre fin à la domination économique qu’exerce la minorité anglophone sur la majorité francophone du Québec. Plusieurs intellectuels québécois comparent même cette domination à l’oppression que subissent les peuples africains et asiatiques colonisés par des pays européens. La révolte de ces peuples contre la présence européenne et la prise en main de leur avenir politique engendrent un mouvement de décolonisation qui s’intensifie après la Seconde Guerre mondiale. Par l’entremise de luttes non-violentes ou de conflits armés, ce mouvement mène à la création de nombreux États indépendants en Afrique et en Asie dans les années 1950 et 1960.

Inspiré par le mouvement de décolonisation, le mouvement indépendantiste lutte pour la mise en place d’un État souverain qui permettrait au Québec de se gouverner de manière autonome.

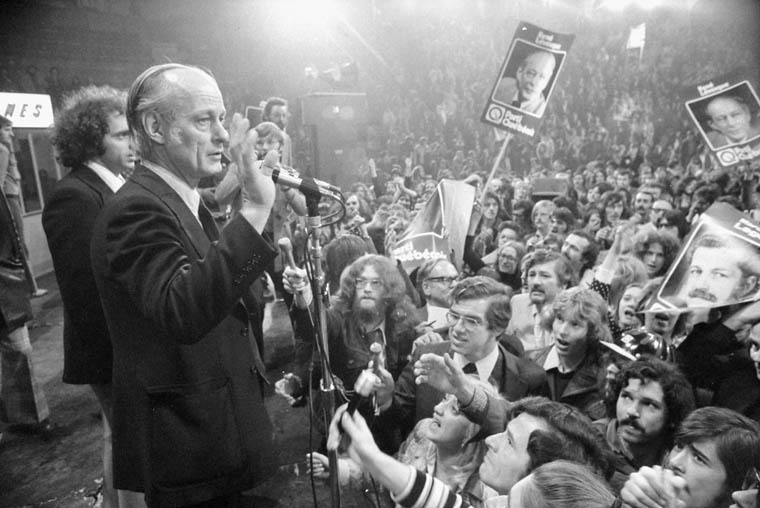

Pour former un État souverain, les indépendantistes se regroupent au sein d’associations militantes et de partis politiques souverainistes, dont l’action politique culmine avec l’élection du Parti québécois en 1976. Une poignée d'indépendantistes forment également des groupes radicaux parmi lesquels compte le Front de libération du Québec. Ce groupe utilise la violence pour atteindre leurs objectifs, une approche qui déclenche notamment la crise d’Octobre en 1970.

Chronologie du mouvement indépendantiste

En utilisant les documents 10 à 12, indique quels sont les principaux politiciens du mouvement souverainiste dans les années 1960-1970, quel objectif ils poursuivent et quel moyen ils veulent utiliser pour atteindre leur objectif.

Extrait du discours de René Lévesque, chef du Parti québécois, lorsque son parti a été porté au pouvoir pour la première fois en 1976

« Et je répète en particulier, celui, cet engagement central qui ne change pas le fait du tout que du fond de mon coeur, du fond de notre coeur à tous, on espère, en amitié avec nos concitoyens du Canada, arriver à nous donner le pays qu’est le Québec [...]. Mais ce pays du Québec viendra uniquement quand une société adulte, consciente en elle-même, l’aura approuvé par une majorité claire et démocratique dans un référendum, comme nous l'avons promis. »

Source : Le Choix du Québec, 15 novembre 1976, Société Radio-Canada, 09:26-09:53 et 10:23-10:47. Licence : extraits utilisés avec la permission de la Société Radio-Canada.

Extrait d’un article de journal publié en juin 1970

« Par ailleurs, le [...] porte-parole officiel du Parti québécois [...] a rappelé que son parti s’est toujours prononcé contre les attentats à la bombe et toutes les autres formes de violence, et que c'est par des moyens démocratiques et pacifiques qu’il allait réaliser l'indépendance du Québec. »

Source : Auteur inconnu, « Cinq bombes explosent à Westmount », Le Soleil du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1er juin 1970, p. 1, en ligne sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec, notice 0005221050.

Extrait d’un article de la revue L’Indépendance publiée en 1966 par le Rassemblement pour l’Indépendance nationale (RIN)

« Le RIN veut faire du Québec un état indépendant et démocratique avec l’assentiment de la majorité de la population. Depuis cinq ans qu’il poursuit son travail d’organisation [...] le RIN a fait des progrès remarquables. Par d'innombrables assemblées dans tous les coins du Québec, par de nombreuses études, brochures et tracts, et depuis quatre ans, par la diffusion de son journal l’Indépendance, le RIN a grandement contribué à l’éveil de la population aux réalités économiques, politiques, sociales et culturelles du Québec. »

Source : Rassemblement pour l’Indépendance nationale, « Choisissez votre avenir », L’Indépendance, supplément no. 1, 25 octobre 1966, p. 5, en ligne sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec, notice 0006288942.

Place les documents 13 à 16 en ordre chronologique.

Extrait de la soirée électorale de Radio-Canada présentée par le journaliste Bernard Derome

« Radio-Canada, à 8 heures 40 minutes, prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. »

Source : Le Choix du Québec, Société Radio-Canada, 00:00-00:12. Licence : extrait utilisé avec la permission de la Société Radio-Canada.

Extrait d’un article de journal publié en 1966

« Le chef du Rassemblement pour l’indépendance nationale, M. Pierre Bourgault, a déclaré hier soir que le résultat des élections québécoises « place définitivement le RIN sur la carte politique du Québec ». M. Bourgault a affirmé que ce résultat, qui a accordé environ 8% des voix au RIN, peut signifier que son parti « va balayer la province aux prochaines élections ».

Source : Presse canadienne, « Bourgault : “Le RIN est sur la carte” », La Tribune, p.1, en ligne sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec, notice 0004875943.

Extrait d’un article de journal

« En septembre, c’est au tour du député libéral de Laurier, M. René Lévesque, d’ajouter son grain de sel. Dans un manifeste publié le 15 septembre, le député libéral fait savoir qu’il opte pour la souveraineté du Québec dans le cadre d’une union économique avec le Canada. Le 14 octobre, sa thèse est rejetée par le parti libéral [...]. Lévesque quitte le parti libéral pour fonder le mouvement souveraineté-association qui se répand comme une traînée de poudre à travers la province. »

Source : Pierre Godin, « De Gaulle découvre le Québec et le fait découvrir au Canada anglais », La Presse, p. 32, en ligne sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec, notice 0000082812.

Extrait d’une émission de Radio-Canada présentée par le journaliste Louis Martin en 1968

« Le congrès de fusion du Mouvement souveraineté-association et du Ralliement national vient de prendre fin à Québec. Ce congrès a réuni pendant plus de trois jours quelque 800 délégués en provenance de 98 comtés québécois. Le nouveau parti s’est donné un statut, un programme, un nom et un chef : monsieur René Lévesque leader, ou président si vous préférez, du Parti québécois. »

Source : Deux plus un, Société Radio-Canada, 00:00-00:30. Licence : extrait utilisé avec la permission de la Société Radio-Canada.

L’indépendantisme radical et la crise d’Octobre

3. Le gouvernement canadien face au néonationalisme québécois

Au moment où les partisans du néonationalisme soutiennent que l’État québécois doit contribuer à l’affirmation de la population québécoise, le gouvernement fédéral tente de centraliser le pouvoir de l’État canadien. De nombreux politiciens canadiens adhèrent aux principes de l’État-providence et ils souhaitent que le gouvernement fédéral accentue son intervention.

La centralisation du pouvoir de l’État canadien vise à limiter le pouvoir des provinces canadiennes et à nourrir le sentiment d’appartenance à la collectivité au sein de la population canadienne. Le gouvernement canadien cherche ainsi à restreindre l’influence de la culture américaine, mais il essaie aussi d’atténuer les tensions entre la majorité anglophone et la minorité francophone du Canada.

Dans les années 1960 et 1970, les débats sur la répartition des champs de compétence et les tensions entourant les revendications de la majorité francophone du Québec sont au cœur des négociations constitutionnelles. Cela dit, les deux paliers de gouvernement ne réussissent pas à s’entendre sur les conditions du rapatriement de la Constitution du Canada.

Associe chaque courant de pensée à la carte qui représente le mieux le souhait de ses acteurs.

3.1. La Commission Laurendeau-Dunton

Pour mieux cerner les tensions entre la majorité anglophone et la minorité francophone du Canada, le gouvernement canadien institue la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (Commission Laurendeau-Dunton) en 1963.

Malgré sa décision concernant les langues officielles, le gouvernement fédéral confirme dans les années 1970 qu’il envisage la majorité francophone du Québec au même titre que l’ensemble des cultures qui forment la population canadienne. En effet, ce gouvernement priorise désormais les droits individuels plutôt que les droits collectifs, comme en témoigneront ses efforts pour inclure une charte des droits et libertés de la personne dans la Constitution canadienne.

4. Révision

Visionne les explications d'un enseignant sur les éléments les plus importants du chapitre.